能源动力类别研究生产教融合联合培养基地建设模式与实践

作者: 陈昊 刘萍 李钰 耿莉敏 杨阳 段晨东 谢旭良 文常保

基金项目:陕西省研究生教育综合改革研究与实践项目“面向‘中国制造2025’的新能源动力方向复合型创新人才培养模式改革研究”(YJSZG2023057);陕西本科和高等继续教育教学改革研究项目重点项目“基于‘交通-能源融合’的能源动力类专业多域多维课程思政教学体系构建与实践”(23BZ014);长安大学教育教学改革研究项目“基于‘科教-产教双融合’能源与动力工程专业拔尖创新人才培养模式的研究与实践”(BZ202124);长安大学研究生教育教学改革资助项目“产学研深度融合的汽车类专业学位研究生创新能力培养与实践”(300103112202);长安大学研究生教育教学改革项目“面向‘双碳’战略的能源动力类专业学位研究生培养模式改革研究”(300103131013);长安大学教育教学改革研究项目“基于节能减排竞赛的能源与动力工程专业创新型人才培养模式研究与实践”(BZ202321)

第一作者简介:陈昊(1981-),男,汉族,安徽滁州人,博士,教授,博士研究生导师,院长。研究方向为节能与新能源汽车,内燃机燃烧与排放控制,清洁代用燃料。

*通信作者:刘萍(1987-),女,汉族,陕西宝鸡人,博士,助理研究员,学院办公室主任。研究方向为高等教育管理。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.12.012

摘 要:培养出满足新时代要求的具有创新精神和实践能力的高水平能源动力类别研究生是我国早日实现“双碳”目标的迫切需求。构建产教融合联合培养基地,是深化产教融合、实现能源动力类别研究生教育高质量发展的关键环节。该文总结长安大学在能源动力类别(动力工程及电气工程)研究生培养中基于产教融合建设联合培养基地的模式及实践工作,提出软-硬件协同构建产教融合联合培养实践基地的理念,具体阐述该理念在动力工程及电气工程等能源动力类别研究生培养中的具体实践与应用,以期为能源动力类别研究生实践创新能力的培养提供参考。

关键词:产教融合;能源动力类别;研究生培养;软-硬件协同;联合培养基地

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)12-0050-04

Abstract: Cultivating high-level energy and power graduate students with innovative spirit and practical ability to meet the requirements of the new era is an urgent need for China to achieve the dual carbon goal as soon as possible. Building a joint training base for industry education integration is a key link in deepening industry education integration and achieving high-quality development of energy and power graduate education. This article summarizes the model and practical work of Chang'an University in building a joint training base based on the integration of industry and education in the field of energy and power (power engineering and electrical engineering) graduate education. It proposes the concept of software hardware collaboration to build a joint training practice base for industry education integration, and specifically elaborates on the specific practice and application of this concept in the cultivation of energy and power graduate students in power engineering and electrical engineering. This article aims at providing reference for the cultivation of practical innovation ability of graduate students in the field of energy and power.

Keywords: integration of industry and education; energy and power categories; postgraduate cultivation; collaboration of software and hardware; joint training base

2023年7月,首届中国学位与研究生教育大会召开,教育部部长怀进鹏于会上表示,学位与研究生教育作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合部,承担着全面提高人才自主培养质量、着力造就拔尖创新人才、服务创新发展战略的重大使命。研究生教育作为衡量一个国家高等教育竞争力的关键标志,是办好高等教育的点睛之笔。会议中多次提出深入推进产教融合,对于推动我国研究生教育高质量发展具有重要意义。有研究指出,构建产教融合联合培养基地,是深化产教融合、实现研究生教育高质量发展的关键环节[1]。

另外,“中国制造2025”、国家“双碳”战略、能源转型战略以及交通强国战略的实施,推动了我国能源和交通体系的转型升级,交通与能源的融合是可持续发展的必然趋势。随着国家推出“双碳”战略,力争在2030年碳达峰,2060年碳中和,为实现这一目标,国家在大力推进产业结构调整,优化能源结构,全力发展新能源,在该转型过程中,高水平专业人才不可或缺,这为研究生人才培养提出了更高的要求:亟需培养出满足新时代要求的具有创新精神和实践能力的高水平能源动力类别研究生。对于能源动力类别研究生培养而言,产教融合对于研究生实践能力的培养尤为重要。

首先,产教融合是将学术研究与产业实践紧密结合的一种创新教育模式,强调理论知识在实际操作中的应用,从而提升研究生的实践能力和创新精神。其次,通过产教融合,能源动力类别研究生能够接触到能源动力行业内的实际项目和最新的技术,了解到企业生产一线的实际需求和挑战。这种产教融合实践平台及实践机会能够帮助研究生巩固课堂上所学的理论知识,并在此过程中培养其解决企业及生产中遇到的实际问题的能力。同时,研究生参与产教融合中的实际项目还能加强其团队协作能力和参与项目、完成项目的能力,为其未来在行业中崭露头角做好准备。此外,产教融合的深入开展还有助于搭建起学术界与产业界的桥梁,使得能源动力类别研究生教育更具针对性和实效性。通过与相关产业的紧密合作,学术界能够更好地了解产业的实际需求和最新的发展趋势,不断调整和优化研究领域,继而培养出更加符合时代和市场需求的高素质人才。

总的来说,产教融合对于研究生实践能力的培养具有不可替代的作用。通过产教融合,研究生能够获得宝贵的实践经验,提升解决实际问题的能力,并更好地为未来的职业生涯做好准备。因此,我们应该大力推进产教融合,以培养出更多具备创新精神和实践能力的优秀研究生。产教融合是加强学业与产业、理论与实践相结合的重要手段,基于产教融合,开展联合培养基地建设,是实现我国研究生培养模式转型、升级,全面提升研究生培养质量的重要保证和迫切需求[2]。

目前,在通信工程专业[3]、机械类专业[4]、工程类专业[5]、环境设计专业[6]和高等职业教育[7]等领域,已有产教融合培养模式的相关研究,提出了应用实例分析、实境训练、实战检验的“三实”产教融合人才培养模式、“两协同三变革”[8]产教融合理念、PPP(Public-Private Partnership)模式[9]等,但由于专业不同课程设置不同,对研究生进行培养的目标不同[10],现有研究成果在指导能源动力类别研究生培养过程中仍具有局限性。而目前能源动力类别研究生培养过程中基于产教融合建设联合培养基地的研究仍然较少,本文总结了长安大学能源动力类别(动力工程及电气工程)研究生培养中存在的问题及解决方案,重点讨论了能源动力类别研究生产教融合联合培养基地建设模式及实践,以期为能源动力类别研究生实践创新能力的培养提供参考。

一 产教融合研究生联合培养基地建设模式

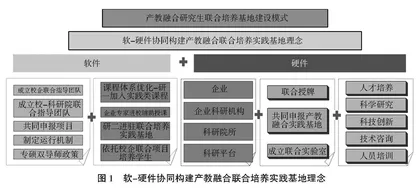

产教融合研究生联合培养基地建设对于能源动力类别研究生创新实践能力的培养十分重要,基于长安大学在能源动力类别研究生培养过程中的实践经验,我们提出了软-硬件协同构建产教融合联合培养实践基地的理念,如图1所示。

其中,硬件主要包括企业、企业科研机构、科研院所和科研平台等,通过与企业、科研院所等联合授牌,共同申报产教融合实践基地,成立联合实验室,开展人才培养、科学研究、科技创新、技术咨询及人员培训等全面合作,科研平台和实验室间实现设备共享等为能源动力类别研究生提供丰富的实践硬件资源。软件主要包括成立校企(科研院)联合指导团队、共同申报项目并制定对应的运行机制等软件保障,保证产教融合联合培养可以落地执行。长安大学针对专硕设定校外导师(企业导师或科研院导师)及校内导师共同指导政策,促进校企(科研院所)交流合作,根据企业需求进行科学研究,企业与高校可进一步深化合作,联合申报相关项目,联合申报省部级科学技术奖励,合作开展技术和管理难题攻关。与之相匹配,我们针对研究生一年级课程体系增加了实践类课程,打好理论实践基础。企业选派教师团队到高校辅助授课,共同完成实践部分教学任务。研究生二年级即可进驻联合培养实践基地,开展实地实践工作,依托校企联合项目及“双导师”制度,有的放矢地开展科学研究,使研究生的研究课题落到实处,真正对国家、企业、产业有贡献。

在上述软-硬件协同作用下,产教融合联合培养实践基地可为能源动力类别研究生提供实习、实验、实训和实践等全方位服务,以企业需求为导向,促进理论教学与实践交叉融合,使研究生接触生产实际,全面培养研究生解决问题的能力,提高创新意识,有助于其成为满足新时代要求的具有创新精神和实践能力的高水平人才。

二 动力工程领域研究生联合培养基地建设实践

长安大学动力工程领域主要包括汽车、航空航天、轮船、锅炉和制冷低温等行业,我们在长期实践中,在前述软-硬件协同理念指导下,依托不同行业建设了相应的研究生联合培养基地,如图2所示。

以汽车行业为例,在硬件方面,长安大学与陕西汽车控股集团有限公司(以下简称“陕汽”)、中汽信息科技(天津)有限公司(以下简称“中汽信科”)等公司分别共同建设了研究生联合培养基地。

陕汽是我国重型军车的主要研发生产基地、大型全系列商用车制造企业,是中国汽车产业绿色、低碳环保转型发展的积极倡导者和有力推动者,是我国首批整车及零部件出口基地企业,位居中国企业500强,具有强大硬实力。为更好地促进研究生高质量培养,使学校的教学科研与企业的生产实际相结合,促进企业技术创新进步,服务于我国的“双碳”目标,同时更好地利用企业在生产实践方面的优势,我们与陕汽通过多形式、多层次的科学技术交流与合作,共同构建了产学研联盟的新体系,建设了研究生联合培养基地,研究生可到陕汽进行教学实习、实验、工作实习、社会实践及技术攻关,实现了资源共享,优势互补,促进校企合作,产学双赢。