国防特色科研实践与多学科交叉下硕博人才培养模式研究

作者: 于永吉 李慧 蔡继兴 吴春婷 高兰兰

摘 要:紧跟科学领域前沿发展、紧密结合国家重大战略所需、助推未来科学发展,是高层次创新应用人才培养的关键。针对硕博人才培养在创新能力、科研水平和实践体系等方面存在的一些问题,以长春理工大学物理学专业人才培养为例,开展以培养满足国防特色与多学科交叉相融合的硕博人才为导向,打造面向国防军工产业链的集人才培养、技术创新和实现创新成果价值能力等功能于一体的高层次高水平硕博人才培养模式研究。该研究将深化国防特色高校内涵式发展,推动我国高等教育面向“十四五”改革进程,瞄准国防科技强国建设的重大战略任务。

关键词:国防特色;多学科融合;创新实践;科学发展;硕博人才

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)14-0019-04

Abstract: The key to the cultivation of high-level innovative application talents is to keep up with the frontier development of the scientific field, closely combine with the needs of major national strategies, and promote the future scientific development. In view of some problems in master's and doctoral personnel training, such as innovation ability, scientific research level and practice system, etc, this paper carries out a research on the training mode of high-level master and doctoral talents to meet the characteristics of national defense and the integration of multi-disciplines, and to build a high-level master and doctoral talents training mode integrating the functions of talent training, technological innovation and the ability to realize the value of innovative achievements for the national defense military industry chain, taking physics professional training in Changchun University of Science and Technologyas an example. The study will deepen the connotational development of colleges with national defense characteristics, promote China's higher education to face the reform process of the "14th Five-Year Plan", and aim at the major strategic task of building a powerful country in national defense science and technology.

Keywords: characteristics of national defense; multi-disciplines integration; innovative practice; scientific development; master and doctoral talents

多学科交叉融合是现代科技发展的重大特征,也是推动社会进步的重要引擎[1]。构建以国防特色科研实践与多学科交叉导引的硕博人才培养模式,将实现科学研究与人才培养的创新发展,为科技创新和经济社会发展提供不竭的驱动力,推进国家治理体系和治理能力现代化[2]。

一 国内外硕博人才培养的现状动态

人才是科技创新与经济社会发展的动力源泉,在面对新的时代挑战下,各国对人才培养都提出了新的要求[3]。英国剑桥大学率先开展了有关学科交叉联合培养的博士培养计划,在新的人才培养策划中,摒弃了一些传统的教育观念与思想,侧重实践和课程的紧密联合,对于学生来说,不仅提供了丰富多彩的可选择性的发展创新平台,还为学生提供了多样的实习和职业训练机会。旨在通过这种新型的跨学科的研究方法课程,加之内外部质量保障相结合的方式,形成校内校外的有机联合培养,确保学生不仅在学习过程中能够获得高质量的教育收获,还能同时收到很好的职业培训。从而通过这种模式,培养出具有求真创新的科研能力,同时还兼备很强的实践创新能力的综合研究型博士,促进创新科技发展,推广产学融合,也为多学科领域的发展提供了优秀的硕博人才。学科交叉综合培养的博士项目,是剑桥大学提出的关于研究生教育的新路径,这一路径既遵循了英国其传统的精英教育和自由教育的研究生培养模式,同时又顺应了英国研究生教育改革的大潮,迎合了社会对复合型人才的需求。美国斯坦福大学提出“实用教育”的教育理念,高规格的“领军人才”培养目标,综合多元性的学科专业设置,创新弹性化的教学制度,灵活模块化的课程体系,多样化的培养方法,多元化的人才评价体系等;创建了形式上“产学研一体化”,内涵上“优异与广博相结合”人才培养模式;坚持“面向前沿科学技术”的学术价值取向,坚持“解决复杂社会问题”的社会价值取向,以培养出具有创新能力和强烈社会责任感交叉学科型人才。

军民融合战略的深入实施,将重构国防科技创新体系和国防工业组织模式,高校是其中重要一环,必须找准定位、深度融入[4]。目前,我国国防科技人才培养体系还存在一些问题,学科专业设置不够均衡完善,人才流动机制不够协调健全,其中最主要的一个问题就是不能很好地适应新时期国防创新人才发展的需求,这导致其人才培养模式的发展受到很大的限制。

(一) 培养形式过于单一

高校教育还没有打破传统的专业设置,没有及时转变观念使学生根据自身兴趣和特长自主选择某几个专业进行学习,没有充分发挥学生的积极性、调动学生学习主动性[5],这导致学科之间融合交叉渗透不足,未实现教学资源共享,传统的以单一学科为主,其他学科相辅相成的人才培养模式,学科专业间距离较大,知识背景存在单一性和局限性,很难实现学科之间的交叉融合渗透、教学资源的共享,难以按照学科交叉的融合人才培养目标进行合理的课程安排,难以实现有针对性的学习指导,这在一定程度上制约着学科交叉融合人才培养的广泛推进,不能满足当今经济社会对复合型高素质人才的需求。高校需解决固化学科专业设置障碍,逾越学科壁垒难题,培养多学科交叉导引下的创新型硕博人才。

(二) 依托国防单位培养国防高层次人才作用不明显

当前硕博培养多以理论教学、专业知识传授为主线,但很多理论及专业技术无法直接映射到具体前沿研究或产业技术革新过程,造成理论枯燥单调、应用性不足[6]。硕博研究生的实践环节,需要构建高校与国防企业有机融合的体系,以及积极互动的产学研平台,从而让硕博研究生们,在社会生产实践中,能够真正地参与到企业的实际工作中,提高发现问题、分析问题和解决问题的能力[7]。但是目前企业发挥的主体作用还不明显,校企联合培养硕博研究生的机制还未真正建立[8]。同时,引入的科研实践环节是否紧跟所属领域前沿发展、是否紧密结合国家重大战略所需、是否具备对未来科学发展有前瞻性指导等,均不能有效支撑[9]。因此,解决局限基础理论知识装备,科研实践创新能力缺失问题,才能培养国防特色科研实践应用型硕博人才[10]。

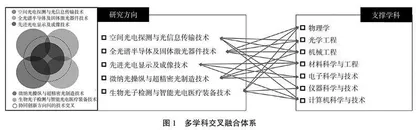

二 适应科技发展,构建特色硕博人才培养模式

以长春理工大学(以下简称“我校”)物理学院硕博人才培养为例,探索重点围绕长春理工大学光学与军工文化特色与优势,形成“价值引领、知识传授、能力培养”三位一体的硕博人才教学新思路。把物理学科的文化育人内涵与学校的国防底蕴、军工文化相结合,同时围绕科研与教学相融合的育人理念,通过融入物理学科研案例,拓展教学维度,基于2个国家级平台、4个省级重点实验室,引导学生深入科研单位开展创新实践、国际合作院所开展科研实践、学术交流等。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,积极践行总书记关于新时代人才强国和科技创新的重要讲话精神,全面落实立德树人根本任务,在教育部提出的硕博人才培养模式基础上围绕国防与军工文化特色优势,创建多学科、多领域、多层次的科研实践,构建有水平、有研究、有追求的拔尖师资团队,引入技能化、多元化、个性化的创新创业环节,做到国防科研与项目实践融合、知识综合与多学科交叉融合、基础学科教学与创新创业教育融合的“三融合”多维能力培养模式。

硕博人才培养模式主要从以下几方面进行展开。

(一) 建立“三纳入”硕博人才培养机制

长春理工大学充分依托线上与线下相结合的课程学习与集体学习等形式,构建育人内涵、国防底蕴、军工文化相融合的思政教育模式。基于深入落实立德树人根本任务,进一步引导硕博研究生把握中国特色社会主义制度下,国防工业领域高质量发展的新要求与新动能,并将德才兼修与经世济民作为紧缺型人才思政建设的核心要义。一方面,研究生院等部门与专业教师形成联动机制,通过多元化形式引导学生深刻理解国防工业思政教育与日常思想建设的关系,进而积极融入政治育人体系、专业知识体系、思想建设体系与社会实践体系。另一方面,有关部门及专业教师全面鼓励学生将日常思想建设成果融入国防工业思政体系,充分挖掘学生日常思想对立德树人根本任务、红色精神、国防战略和国家文化建设等重要议题的价值增值,并引导学生主动拓展日常思想建设的理论与实践视域范围,形成国防办学特色与学生日常思想的协同建设,促进国防工业领域思政教育的创新式发展。

(二) 创建“三融合”多维能力培养模式

搭建面向国防工业领域需求的实训平台,驱动学生深刻掌握跨学科教育的内涵及其如何在行业实践中开展应用[11]。建立技能型人才需求信息平台,开展深层次高效的校企合作,让学生将课堂知识学以致用,不仅活跃在教室、实验室,同时还能够将知识应用于实践。与产学研合作的军工企业应相互充分利用现有的科技平台,军工企业的科技人员可以到我校实验室开展实验和科学研究,我校师生到企业使用先进仪器和设备。将企业专家聘为客座教授或研究生导师,给学生做讲座,联合指导学生,使学生获得的知识更具有实践性。双方在基地平台方面相互渗透,为开展项目合作创造基本条件与保障。平台共用我校与军工企业产学研合作开展到一定程度的创新性成果,是在双方前期项目合作、设立联合基金等的基础上探索出的深层次合作模式。整合我校与军工企业双方各自优势,形成研究团队,共同参与研究课题,达到战略协同、合作制胜的目的。围绕我国国防军工战略需求,加快与光电企业产学研合作进程,双方发挥各自优势,开展全面合作,有利于硕博研究生夯实理论基础,加强技术储备。

(三) 构建“三方位”科研教学创新模式

按照教育要面向现代化、面向世界、面向未来的要求[12],本院完善了专业课程的体系建设。公共基础课程加强国防教育,激发学生爱国热情、增强国防观念,专业知识课程强化国防专业的基础知识,了解国防领域的最新发展动态,为国防科研和武器装备研发实践工作提供基础支持。科研实践环节培养国防尖端科学研究、装备试验设计、仪器检测评估、使用维护等方面的实际工作能力,从实践中进一步强化理论知识,增强为国防建设服务的思想意识。我校多样化的课题项目,满足硕博研究生多领域的科研工作,稳定的科研经费为科学研究打下坚实的基础。教师根据研究领域,以深入探究教学内容为导向,展开层层探索,深度剖析,实现教学与科研互构的有效衔接。教学辅助和推动科研的进步,科研成果增加教学内容的创新性和实践性。