高校生态环境类课程综合性教学改革与实践

作者: 付登高 段昌群

摘 要:生态环境类课程已成为目前高校生态文明通识教育的主要组成部分,同时也是相应专业必修的专业课程。基于布鲁姆教育目标及教学目标,结合社会生态环境类复合型人才需求,通过十余年教学实践,对生态环境类课程及目标体系、知识模块化构建、教学实践模式及非标准化过程考核等方面进行一系列的综合改革与实践。在教学实践过程中,把不同认知目标融入到不同教学环节,基于线下和线上课堂进行混合式教学,实施非标准化考查模式。通过实践,学生知识体系实现从“点”到“面”的转变,学生对生态环境问题认识分析能力及社会实践素质有明显提高,具有较好的推广价值。

关键词:生态环境类课程;实践教学;教学综合改革;复合型人才培养;教学理念

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)14-0144-04

Abstract: Ecological Environment courses have become a major part of the general education of ecological civilization in universities, and are also major courses for corresponding majors. Based on Bloom's educational goals and teaching goals combined with the demand for compound talents in the field of ecology and environment, a series of comprehensive reforms and practices have been carried out in the field of ecological environment curriculum target, knowledge modular construction, teaching practice model and non-standardized process assessment. In the process of teaching practice, different cognitive objectives are integrated into different teaching links, blended teaching is carried out based on offline and online classes, and non-standardized examination mode is implemented. Through practice of teaching mode, students' knowledge system has realized the transformation from "point" to "surface", students' understanding and analysis ability of ecological environmental issues and social practice quality have been significantly improved, which suggests this teaching mode has a good promotion value.

Keywords: Ecological Environment courses; practical teaching; comprehensive reform of teaching; compound talent training; teaching philosophy

当今我国生态环境已由原来的生态退化、环境污染、生物多样性丧失这类可以各个击破的单一性问题,转变为上述问题联动发生、相互强化的复合性问题。随着我国生态文明建设上升为国家战略,生态环境高质量的发展要求生态环境类人才培养亟需改革来适应社会的发展。因此,如何系统培养适合解决复合性生态环境问题的生态环境类复合型人才成为社会、学校和学生发展的共同要求,也成为高等院校的一项迫切任务。

生态环境类课程是运用生态学、环境学和系统学等方法,研究生态系统、生物与周围环境之间的关系,是生态学、环境科学、资源科学、生物科学等专业的重要理论基础[1]。生态环境类课程在介绍基本概念和理论的前提下,结合目前发展动态,讨论与之密切相关的全球生态环境变化、资源的合理开发利用和恢复保护以及人类本身在地球上持续发展问题。党的十八大明确提出生态文明建设以来,生态环境类课程已成为目前高校生态文明通识教育的主要组成部分,同时也是生态环境类相关专业必修的专业学科[2]。但是目前生态环境类课程的教学模式难以满足解决复杂生态环境问题对复合型人才的新要求,为此探索高校生态环境类课程综合改革势在必行。

一 大学生态环境类课程学情分析及教学现状

大学生态环境类课程虽不同学科及不同专业均有开设,但即便在同一学科专业下,不同生态环境类课程仍或多或少存在部分内容交叉,虽交叉重复内容在不同课程下其目标意义有其内在差异,但需要结合不同学科及专业培养目标,对相应的生态环境类课程及其教学内容重新进行优化整合,避免不必要的重复[3]。

生态环境类课程兼具基础性与应用性,因此,如何让学生在掌握基础理论知识的基础上,能够通过实践教学掌握生产生活中处理生态环境问题的方法及能力是生态环境类课程教学模式改革亟待解决的问题。这需要在对知识体系进行模块化整合的基础上,结合具体实践活动,实现理论与实践相结合。

传统的教学中,大多以老师为主,通过知识的传授,达到教学目的,由于中心的易位,导致学生的主动性不强,从而限制了教学效果。因此,教学模式需要由原来的以“教师”为中心向以“学生”为中心的教学模式转变,同时辅以多样化的教学模式,真正实现课堂的翻转[4]。

目前,教学在考核中多根据学生的实习报告确定实习成绩,但这种考核一方面容易让学生产生惰性,另外也不能够全面考查学生在实践中所获取的知识,更不能全面地反映实践效果,因此,在某种程度上弱化了学生对于实践教学的重视。

二 教学创新理念、思路及过程实施

(一) 教学创新理念的转变与形成

该课程通过十余年的一线教学实践,对生态环境类课程的教学理念进行了创新性的改革,主要体现在以下五个方面的转变。①“教师”为中心向“学生”为中心转变。②知识由“授人以鱼”向“授人以渔”转变。③教学内容由“章节化”向“模块化”转变。④课堂活动由“单一问答式”向“多元翻转式”转变。⑤考查方式由“标准化”向“非标准化”转变。

(二) 教学目标的归类化设计

目前,生态环境类专业(包括生态学、环境科学、环境工程、生物科学、生物技术和资源科学等)的毕业生大部分的工作流向可分为四类。①进入科研院所从事科研工作。②进入企业从事环保工作。③进入事业单位从事环境管理工作。④与专业无直接相关的工作。根据社会对复合型人才的需要方向,并基于课程对理论、实践、思维等能力的教学目标。课程对教学培养方向进行了归类化设计:①培养学生学术素养。②提升学生解决实际环境问题的能力。③培养学生对环境问题管理的能力。④提升学生对环境问题的认识深度及维度。

(三) 教学课程耦合及其教学内容模块化构建

由于生态环境类课程涉及理科及工科下不同学科及专业,因此依据不同专业培养目标,需在顶层对课程体系进行差异化开设。以云南大学为例,首先建设不同学科及专业共同需要且差异化开设的“大生态”“大环境”“大生物”专业基础课程体系,夯实复合型人才应有的跨学科知识结构;其次,理科专业强化工程性技能,工科专业强化生态思维,各专业推出多种模块化课程组合,为不同兴趣、不同职业规划的学生提供特长选择。这些交叉涉及共同形成知识-能力-素质纵向贯通、学科-专业-专长横向协同、满足复合型人才培养的课程体系。

在特定专业背景下,依据不同课程教学目标的归类化特征,针对不同生态环境类课程进行教学内容模块化构建,教学内容模块化的优点在于:一是可以让教学内容更好地对标归类化的教学目标,更好地符合社会对生态环境类复合型人才的需求;二是打破原有教材分章节式的知识体系,从而使学生在生态环境现实复合性问题的认识及解决方面更具整体性、系统性思维[5]。如以环境科学与工程专业核心课程环境生物学课程为例,在对该课程内容的综合理解基础上,树立以学生能力培养为核心的教学理念,对课程的主要教学内容进行优化组合,形成教学内容的模块化,以实现理论与实践的有效整合[6]。整合后的教学内容包括:①环境生物学问题识别与判断。②生态环境受损过程及其对生物影响。③生物对受损环境的响应及适应。④受损环境的生物修复理论及主要方法。⑤环境生物学在环境管理中的应用。

(四) 教学与实践模式的构建与实施

1 教学改革模式的构建思路

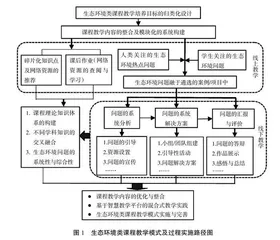

根据生态环境类课程教学目标及社会人才类型的需求,创新性构建生态环境类课程教学模式:基于布鲁姆教育目标,把四个认知目标(理论理解、实际应用、综合评价和原始创新),融于不同教学环节(如案例分析、讨论探索、系统总结和应用设计等)中,开展线下和线上混合式教学,并实施非标准化考查模式。通过该教学模式课堂由原来的以“教师”为中心向以“学生”为中心进行转变,同时辅以多样化的教学模式,真正实现课堂的翻转,促进学生实践能力及创新能力的提升。

2 教学模式的实施途径与方法

该课程创新化的教学过程实施路径总体示意图如图1所示。

1)教学内容。生态环境类课程普遍要求学生需要对外界的生态环境现象及其问题有一定的感性认识,而目前多数学生都未有机会认识周围的生态环境,因此,如何在较短的时间内对地球的生态环境有大体了解是基础教学首先要解决的问题之一。根据培养目标和知识能力结构的要求,在不增加课时的情况下,通过调整教学内容,增加额外内容,以此保证该类课程的授课质量,从而保证创新型人才培养质量。

第一,内容整合优化打破原有章节性教学,重新对内容进行模块化整合,并选择“有深度、有难度、有挑战度”的热点环境问题、社会实践项目、专业文献等作为载体,把理论知识融于具体案例载体中学习。如结合教师的科研经历进行案例反哺教学以提高教学质量。把原有教材知识体系中的内容,结合社会现实需求及环境问题,从生态环境问题的识别与判断、科学问题研究设计、环境的修复及管理等方面进行融合拓展。

第二,线上推荐相关科教视频激发学生兴趣针对该类课程特点,在教学中将具有相关性的纪录片、新闻报道、调查之类的视频资料融入课堂,激发学生的学习兴趣。如在普通生态学中讲述岛屿生物地理理论时,可引用BBC录制的南太平洋纪录片;在讲述环境生物学中转基因生物的影响时,可将转基因赌局的视频资料引入课题等等。通过把这些最具直观色彩的记录,让学生对大自然及生态环境现状有一定的认识,在此基础上再来探讨大自然运转的规律及人类干扰对生物产生的影响,将能使他们在获得信息的同时,潜移默化地将生态思维传递给学生。

第三,线下引入现实案例使学生感受到知识的现实应用性通过设置开放性问题或案例,实施分组讨论、小组辩论、方案编制、项目汇报和生生互评等活动充分体现以学生为中心的教学模式。在教学活动中,鼓励从不同角度讨论问题,不设置标准答案,培养学生对开放性问题“自圆其说”的能力,提升学生的生态思维能力。线下进行的活动需教师予以引导及总结评价,学生活动采用分组形式进行组织,组长实行轮流制,汇报实现随机点名汇报,避免有的学生出工不出力的现象。