大数据背景下城市地理学课程互动式教学改革探索

作者: 余卓芮 刘钰 沈国强 靳满

摘 要:以教师单方面讲授为主的教学模式,导致师生缺乏交流、学生学习被动、课堂气氛沉闷等问题出现。为提升教学效果,该文对大数据背景下城市地理学课程的互动式教学改革进行研究。在互动式教学中,由教师先行设定教学内容的场景,再由学生进行自主探索,通过探索过程中师生的密切互动来引导学生完成教学内容的学习。以广东省土地城市化为教学案例,提出面向分析方法、变量关系、空间分异的多种互动模式。教学实践表明,互动式教学提升学生的主体地位、激发学生的学习积极性,使其对授课内容的理解更为深入,从而有效地提高教学质量。

关键词:大数据;互动式教学;城市地理学;教学改革;广东省

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)14-0148-04

Abstract: The unilateral teaching mode dominated by teachers has led to problems such as lack of communication between teachers and students, passive learning among students, and dull classroom atmosphere. To improve teaching effectiveness, this article explored the interactive teaching reform of Urban Geography. In interactive teaching, the teacher sets the scene for the teaching content first, and then students explore independently. Through close interaction between teachers and students during the exploration process, students are guided to complete the learning of the teaching content. Taking the land urbanization of Guangdong province as a teaching case in the era of big data, multiple interactive approaches based on analysis methods, variable relationships, and spatial heterogeneities were proposed. Teaching practice has shown that interactive teaching enhances students' active role position, stimulates their learning enthusiasm, and deepens their understanding of teaching content, thereby effectively improving teaching quality.

Keywords: big data; interactive teaching; urban geography; teaching reform; Guangdong province

城市地理学是城乡规划专业的核心课程之一,其中既包括理论性较强的城市发展规律,也有面向应用的城市政策分析,而且课程内容更新快、知识体系复杂,因此讲授难度较大。而在现有的教学实践中,大多采用教师单方面讲授的教学模式,使得城市地理学教学难以达到理想的效果,出现了一系列问题。从教师的角度来看,由于缺乏与学生的沟通、也很少得到学生的反馈,导致授课内容和教学方法的设计存在盲目性。从学生的角度看,只是被动地接受讲解,缺乏主动探索的环节,导致其对教学内容缺乏兴趣、学习积极性不足。综合来看,以教师单方面讲授为主的教学模式,由于缺乏教师和学生之间的有效互动,导致课堂气氛沉闷、教学效果差,亟需引入新的模式来提升教学质量。

互动式教学是一种以学生为主体,使其在教师引导下自主学习,以师生之间密切交流和沟通为主要形式的新型教学模式[1-2]。在互动式教学中,教师主要承担激发学习动力和辅助探索过程的角色;在确定合理的教学目标、设定学生自主探索场景的基础上,通过实例分析和政策讨论等多种形式引导学生实现自主学习。在教师降低自身存在感的同时,学生逐步走上前台,在收集资料、案例分析、分享成果等方面担当主角,从消极被动转为积极主动地学习[3]。此外,互动式教学还有助于打破师生地位不对等的传统教学方式,营造平等沟通、互相尊重的师生关系,为学生创新意识的培养提供良好的氛围[4]。可见,将互动式教学模式引入教学,加强师生交流,提高学生在课堂中的主体地位,激发其学习积极性,是解决城市地理学教学中“教”与“学”分隔问题的重要途径。

伴随互联网、物联网、卫星遥感技术的加速进步,大数据时代已经到来。大数据由于其规模庞大、来源多样、更新速度快等特征而备受关注[5],也为推行互动式教学提供了契机。在大数据的收集整合、模型构建、案例分析等环节都需要教师和学生之间进行密切的沟通,从而为互动式教学的开展提供了充足的空间。依托大数据,已有教师在人力资源等本科专业进行了互动式教学的研究[6],但是对城市地理学的互动式教学研究还很鲜见。本文拟依托遥感大数据,以广东省土地城市化为案例,对城市地理学的互动式教学改革进行探索。

一 大数据背景下互动式教学的主要模式

如前所述,在互动式教学中由教师先行设定教学内容的场景,再由学生进行自主探索,通过探索过程中师生的密切互动来辅助和引导学生完成教学内容的学习。在互动过程中,既能提高学生对教学内容的兴趣和学习的积极性,也能推动学生对理论知识的掌握和动手能力的提高,还可使其深化对授课内容的理解。大数据具有数据量大、来源多样、属性丰富的特征。依托大数据,教师能够设定多种模式的教学场景来引导学生进行自主学习,其中具有代表性的互动模式包括如下几种。

(一) 面向分析方法的互动

相对于传统数据,大数据在规模上要大得多,很难通过简单地罗列或个体分析来描述其特征。因此学界主要采用能够刻画大量数据整体特征的统计学方法来进行分析。统计学方法一般分为描述性统计和推断性统计两个类别[1]。其中,描述性统计采用最小值、均值、中位数和最大值等代表性的统计量来揭示数据的整体特征;推断性统计基于概率论来对数据特征进行判断,例如,两组数据是否存在显著差异。可见,在大数据分析中,有多种统计量和统计方法可供选择。在学生自主探索的过程中,教师可以通过与学生的沟通来辅助学生选用适合的分析方法,从而实现互动式教学。

(二) 面向变量关系的互动

大数据来源众多,物联网、卫星遥感、智慧城市运营都能生成海量数据。由于来源多样,大数据中往往包含了众多变量。对这些变量之间关系的分析,成为大数据分析的重要内容。其中,最为常见的方法是相关性分析,代表性指标为皮尔逊相关系数。除了定量测度变量间相关程度的皮尔逊相关系数,还有以可视化形式展现变量间关系的散点图。通过散点图,可以直观地识别变量之间是正相关还是负相关、评估相关程度的高低,以及辨识变量之间是线性还是非线性关联。可见,在大数据分析中,有多种方式进行变量间关系的探索。在学生自主探索的过程中,教师可以通过与学生的交流来引导学生选用合适方式来揭示众多变量之间的关联特征,从而实现互动式教学。

(三) 面向空间分异的互动

由于规模大、来源多,大数据具有属性丰富的特征,从而能够在更精细的粒度上展开分析。以人口数据为例,相对于单薄的人口总量数据,结合性别、年龄、户籍等属性信息,可以揭示不同人群的分异特征,从而获得更为精细的分析结果。空间分异是城市地理学的核心内容,是指在不同的空间区位上,分析对象的特征和演化规律都存在明显差异。例如,乡村与城市在人口规模、产业结构等方面都存在明显差异。随着测绘和遥感技术的发展,大数据承载了丰富的空间属性信息,从而能够支持高精度的空间分异分析。在学生自主学习过程中,教师可以指导学生对比不同地域城市的特征和发展规律以揭示其空间分异格局,从而实现互动式教学。

二 依托大数据的互动式教学案例

依托大数据,分别以分析方法、变量关系、空间分异为中心,可采用不同模式开展城市地理学的互动式教学。现以广东省土地城市化的机制分析为案例,对上述三种代表性的互动模式进行介绍。由于统计年鉴中没有提供县级尺度的广东省城市用地数据,我们基于遥感大数据提取了城市用地范围[7-8],计算了广东省124个县级行政单元(包括县、县级市及市辖区)的土地城市化率[9],并在此基础上开展了互动式教学的探索。

(一) 面向分析方法的互动式教学案例

在我国现行的土地管理制度下,城市用地指标是按照行政层级分配的,因此城市的行政等级越高,其用地规模也相应越大[10]。为讲授行政层级对土地城市化的影响,首先由教师设定教学场景:将广东省124个县级行政单元分为2组,其中市辖区67个、县和县级市57个,通过2个分组土地城市化率的对比来揭示行政层级对城市用地开发水平的影响。其次,以分析方法为抓手,由学生对土地城市化数据开展自主探索分析,教师以互动交流的形式对学生的自主探索进行引导。

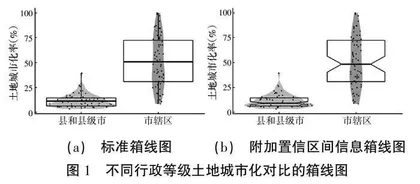

在准备阶段,由教师介绍各类分析方法的特点,再由学生选用分析方法并确定其应用顺序。在本案例中,学生决定先使用直观的描述性统计,再使用抽象的推断性统计。首先,学生获得描述性统计结果后,通过与教师沟通来对结果进行解读。图1(a)的箱线图在数据分布点位的背景上标识了两个行政层级城市的土地城市化率的平均值、最大(小)值等信息。图1(a)中显示,市辖区的土地城市化率的平均值为50.8%,远高于县和县级市的11.6%;从最大值来看,市辖区为99.9%,比县和县级市的最大值39.4%高出了60.5%;从最小值来看,市辖区、县和县级市分别为8.52%和3.33%,两者仅相差5.19%。基于上述结果,学生发现在土地城市化率上市辖区明显高于县和县级市,而且头部城市的差异尤为凸显。其次,对推断性统计进行分析,先由教师介绍计算方法,再由学生完成计算和结果解读。图1(b)的箱线图在标识中位数之外,还以豁口的形式标识了中位数的95%置信区间。由图1所示,市辖区、县和县级市土地城市化率中位数的95%置信区间分别为40.47%~56.41%和7.55%~11.11%,两者置信区间之间存在较大间隔,说明两个分组中位数相等的概率极低。学生据此判断,市辖区、县和县级市的土地城市化率之间在统计学意义上存在显著差异。

可见,在面向分析方法的互动教学中,由教师辅助学生进行分析方法的选择和分析结果的解读,学生在自主探索中揭示了市辖区、县和县级市在土地城市化上的显著差异,以及两者的差异突出体现在头部城市。相对于教师单方面灌输行政层级对城市土地开发的影响机制,互动式教学可使学生更为具体地理解不同行政层级城市之间在土地城市化上的巨大差异及其细节特征,从而深化了学生对授课内容的理解。

(二) 面向变量关系的互动式教学案例

在计划经济时期,发展要素都由政府调配,导致其不能自由流动。随着市场化改革的推进,发展要素才得以自由流动,并在聚集效应的推动下,开始向城市集中,从而极大地推动了城市发展及用地的扩张[11]。为系统讲授市场化要素对土地城市化的影响,首先由教师设定教学场景:从多种来源收集广东省各类市场化要素的数据,并与各行政单元的土地城市化率进行关联分析。其次,以变量间关系为核心,由学生对土地城市化率和各个要素之间的关系开展自主探索分析,教师通过与学生互动在变量选择及结果解释上进行辅助。