党建引领下建筑类高校城乡规划专业多方协同育人模式研究

作者: 汪勇政 储金龙 顾康康

摘 要:党建引领人才协同培养是“三全育人”工作质效的迫切要求。通过系统梳理国内高校专业人才联合培养相关研究与实践,归纳提出规划专业人才联合培养呈现出发展的阶段性变化特征,进而结合经济社会发展转型、行业发展变革、城乡规划专业人才培养的新趋向、新要求,通过安徽建筑大学城乡规划专业相关实践探索,总结提出建筑类高校城乡规划专业人才协同育人创新培养模式特点,以期为相关建筑类高校城乡规划专业人才培养模式改革提供案例参考。

关键词:党建引领;建筑类高校;城乡规划专业;多方协同;育人模式

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)15-0172-04

Abstract: The collaborative cultivation of talents led by Party building is an urgent requirement for the quality and efficiency of the "three wide education" work. Through a systematic review of research and practice related to joint education of professional talents in domestic universities, this study summarizes and proposes the phased changes in the development of joint education of professional talents in planning. Based on the new trends and requirements of economic and social development transformation, industry development transformation, and urban-rural professional talent training, this study explores the relevant practices of the urban-rural planning major at Anhui Jianzhu University, summarizes and proposes the characteristics of collaborative education and innovative education models for urban and rural planning professionals in local architectural universities. The aim of the study is to provide case references for the reform of talent training models in urban and rural planning majors in local construction colleges and universities.

Keywords: Party building leading; construction colleges and universities; Urban and Rural Planning Major; multi-party collaboration; education mechanism

党建引领专业人才协同培养是“三全育人”工作质效的迫切要求。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。中共中央、国务院印发的《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》明确提出,要坚持全员全过程全方位育人。深入学习领会习近平总书记重要讲话精神,进一步提高教育主体思想认识,促进教育环节无缝对接,协调教育资源有效整合,成为提增“三全育人”工作质效的迫切要求。以“协同”思维构建“三全育人”工作机制,运用协同思维,推动各方育人主体同向同行、协作发力。

城乡规划是一门理论分析与设计实践并重,兼具工程伦理、工程技术、公共政策和文化艺术等性质的多学科融通性专业,其专业特征与“三全育人”时代要求高度契合[1]。如何使规划专业学生在掌握扎实理论知识和实践技能的同时,亦具备适应经济社会转型和行业变革提出的更高要求,协同育人培养无疑给出了值得深入探索与实践的发展路径。

一 研究回顾与相关实践总结

(一) 研究回顾

近年来,国内高校普遍关注专业人才的联合培养工作。联合培养模式从早期的校企联合逐渐向“政产学研用”多方协同模式。相关研究与实践聚焦了联合培养不同发展阶段的特征与问题。初期发展阶段主要通过校企联合拓展校内课堂,实行“走出去,请进来”与“双导师制”等联合培养模式;中期发展阶段进一步完善了校内外实践平台,通过制订校企联合培养相关制度规范其发展,合作模式由原来单纯的科研项目驱动上升为组织制度的保障,从而使产学研基地建设更加稳固和持久,并逐步向多学科领域拓展[2];高级阶段则重点关注复合人才创新培养,以企业与市场的需求为牵引,建设创新课程体系[3],探索创设政产学研协同育人平台[4],开展多学科交叉融合的创新协同机制,催生新技术、孵化新项目,加强创新平台与科研机构的交流共享。

聚焦建筑类高校城乡规划专业的发展与培养,其专业人才培养突出了从实践性向综合性的发展转变。在近代,城市规划以一种西方舶来品的“现代化工具”形式出现,作为“工程技术”手段被引入[5]。国内外规划院校均重视规划专业的实践教育,尤其是相关企业的参与。早期的规划实践培养多依赖师徒传承,且以理论为主,辅以实践培训。直到1950年,我国形成了体系化的城市规划专业,实践教育受到极大重视,鼓励企业参与,校企合作的教学模式得到普遍认同[6]。东南大学将开展企业课程作为提升学生综合素质、拓宽学生视野的重要途径,并于21 世纪初邀请江苏省规划院、南京市规划院等企业专家进行授课,并参与期末答辩[7]。重庆大学在21世纪初就将理论研究、实践教学、人才培养紧密联系,探索以教学为核心,重科研、重实践的教学体系。天津大学在新版培养方案中强化实践课程,突出对实践能力的培养,在核心设计课教学方面,多位学者也提出了企业的参与策略。武汉大学城市设计学院通过第三学期拓展教学探索产学研相结合的新模式,通过与企业、政府开展合作,采用校企联合培养、挂职锻炼等形式,在提供学生参与社会实践机会的同时,为政府和企业提供优质人才[8]。总体来看,因为大部分为办学较早的建筑类高校规划专业,其核心课程主要是设计类课程,设计实践课程、生产实习、毕业设计(论文)等选题绝大部分来源于地方和设计企业,所以到企业实习实践是基本模式。五年制规划院校多采用“4+1”培养,即4年课堂教学加1年综合培养[5]。企业一般参与最后阶段,通过生产实习、毕业实习以及毕业设计等课程载体,协同高校开展一整年的实践教育。随着城乡规划专业人才培养的实践性、综合性要求不断提升,企业逐渐参与专业人才培养的全过程。企业导师逐渐加入到设计类与认识实习类等课程中。例如一些高校在开展建筑、城市、乡村等认知实习课程中,邀请企业专家参与具体案例教学,通过到设计企业实际编制和实施的项目现场,在真实场景中,让学生更加深刻地理解城乡发展特征与问题。

近年来,随着经济社会发展转型和行业变革,城乡规划专业人才培养中重工程实践轻综合素养提升的问题不断显现,新时期,“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”成为专业培养的核心价值取向。紧密围绕落实立德树人根本任务,适应人才培养供给侧和社会需求侧结构要素全方位融合的发展要求,部分高校尝试构建“资源共享、双向服务、互惠共赢”的党建引领下的政、企、校合作新格局。通过“政府+高校+企业”党建联建协议,深化政校企党建与业务工作融合,引领政校企多方联合探索高校协同育人新模式。比如“党建引领+科竞融合”协同育人,通过建立完善科研实践育人机制,发挥优秀师资联动力量,从深化实践教学改革、提高实践能力、促进科教产教融合等方面构建长效育人机制,统筹校内外、课内外、线上线下实践资源,积极组织学生参与科创竞赛,依托各类联合培养基地等育人平台,引导学生在实践中淬炼思想,锻炼本领,增长才干,科技服务助力脱贫攻坚、社会服务。依托党支部结对共建核心抓手,协同思专同行,创新多方协同育人创新模式,在校企、校际联合共建课程体系、教室-校园-社会多场景育人空间、协同育人创新路径等方面取得了新的成效。

(二) 研究与实践总结

总体来看,国内高校在政府、企业参与专业教育的路径方面有一定探索,但多集中在资源丰富的头部院校,研究也以高校个案为主,对于适应建筑类院校政府与企业参与专业教育的普适路径及作用机制研究较少。同时大部分联合培养聚焦在校企合作方面,大多以学生的实践能力提升为导向,校企双方的简单联合显然不能适应市场、实践、政策多重属性于一体的专业人才培养要求。新时期,立足立德树人根本任务,开展城乡规划专业联合培养的复杂性认知与创新模式探索是建筑类高校城乡规划专业发展必须解决的时代课题。

二 专业发展转型与人才协同培养发展的新趋向

(一) 学科专业内涵与外延不断发展

面对我国城镇化、工业化、市场化、信息化进入新发展阶段,人民群众对于高质量发展和高品质生活的新需求日益突出,国家治理体系改革进一步深化, 新的空间规划体系刚刚建立,需要对我国经济社会和物质环境等各个领域的发展进行全面分析,城乡规划学科的内容体系需要不断拓展与丰富,学科研究领域拓展到社会、历史、文化、生态和经济等多领域[9]。学科专业快速发展给专业人才培养带来新的挑战,科学价值观的确立、知识体系的重构、教育方法的改革和能力维度的丰富等都是学科专业亟待解决的重大问题。

(二) 专业协同育人平台的迅速发展

近年来,众多高校通过整合校内外优势资源,主要通过建立校内与校外两种模式的协同创新实践育人平台,校内聚焦城乡规划新技术实验教学中心和城市虚拟仿真实验室,开发各类综合性、创新性实验项目,为培养城乡规划专业学生实践创新和应用能力提供平台支持;校外与政府部门、高校等合作共建协同创新中心,形成城乡规划人才的培育基地,教学工作与科研工作互促互进,强力支持专业人才培养[3]。通过共建多层次实践育人平台,整合政府、研究机构和知名企业等优势特色资源,采用校地协同和校内优化相结合的方法,形成学科及专业基础实践教学基地、专业实训基地等多维度创新实践平台,提供多样化实践教学载体。

(三) 专业人才培养呈现多主体协同发展样态

传统专业联合培养聚焦校企联合,通常以项目合作为核心,面临协同培养主体偏少,开放性不强等问题,城乡规划专业人才需要具备的能力维度更加综合,多主体协同培育模式就能够很好地体现综合和创新,更好地集聚政产学研各方面的优质资源,实现协同培养。以地方政府、行业企业、各类高校和研究机构等逐渐取代传统设计企业成为当前协同育人的主要参与主体。各参与主体并不是先天自发集聚,因此凝聚专业人才培养方向,形成育人合力是多方协同育人可持续发展的关键,主体间角色扮演与协同机制已成为研究与实践的热点。

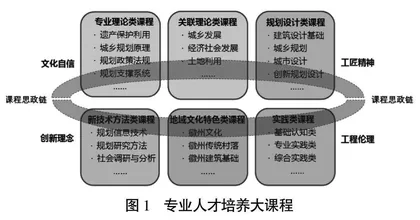

三 安徽建筑大学城乡规划专业协同育人的经验探索

该学校1980年创办城市规划专业,是安徽省最先、全国较早开办的专业,国家“三全育人”改革试点高校,2005年获批二级学科硕士点,2008年通过中国高等学校城市规划专业教育评估,具有工学学士授予权和城乡规划一级学科硕士点。城乡规划专业是国家一流专业建设点、国家级特色专业建设点以及安徽省五年学科建设规划高峰学科,是国内为数不多的通过本科与研究生专业教育评估双优秀的院校。长期以来,不断探索多方协同育人路径,取得了一定的经验。基本形成了以科研平台与省级教学团队为核心载体,支部共建、校企联合培养、联合教学等为抓手,大课程、大课堂、大师资为特色的协同育人联合培养模式。

(一) 开展党建引领协同育人的基础保障

党建引领下的协同培养首先解决了新发展阶段下多主体协同发力的方向性问题,核心方向与目标就是培养社会主义德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

1 党支部与系部密切合作的“双带头人”制度

学校全面推行系主任兼任党支部书记的“双带头人”工作机制。“双带头人”制度有利于引领带动高校党建和思想政治工作质量提升,有利于把教师党支部书记队伍建设成为新时代高校党建和业务双融合、双促进的中坚骨干力量,有利于把教师党支部建设成为促进新时代高校事业发展的坚强战斗堡垒。在“双带头人”制度优势下,立足立德树人根本任务,通过支部共建给协同育人赋能,以思政大课程为牵引,构建“教室+平台+社会”的育人大课堂,协同多家支部共建单位,联合开展教学育人活动。通过相关活动,开展学生工程伦理教育,培养学生大国工匠精神,激发学生家国情怀和使命担当,提升学生综合素养和创新能力。

2 挂职服务地方的教师资源与支部共建品牌

建筑类高校城乡规划专业因其较强的实践性和地方城镇化发展服务属性,挂职服务地方建设发展成为常态。自2017年以来,规划系先后派出5名党员教师挂职地方担任政府副县(市)长、发改委副主任、地级市资规局副局长等。挂职教师已经成为校地合作的重要桥梁,为探索人才联合培养奠定了良好的基础。充分利用教师挂职资源,建设“党支部共建”特色品牌。规划系教师党支部先后与安徽省城乡规划设计研究院、安徽省太湖县自然资源和规划局、安徽省城建设计研究总院、黄山市自然资源和规划局等支部开展党支部共建交流。支部共建活动从早期的党建学习交流向联合科研攻关、合作交流再到联合育人的多主题、多场景拓展。党支部共建已经成为党建引领,思专同行协同育人的特色抓手。