课程思政视域下西方经典建筑理论教学研究与实践探索

作者: 李承来 唐魁 赵南

摘 要:高校不仅是知识技能的传播场所,更是思想教育工作的前沿阵地。当前在诸多专业领域,西方经典理论课程占据着重要的位置,若干西方先进做法也成为后发国家循迹、研修的对象。然而,部分高校教师在讲授这类课程时,存在“习惯自我否定、回避敏感要素”等一系列问题,不仅对于学生的思想、情感与道德判断造成困扰,也无法实现“价值塑造、能力培养、知识传授”三位一体的育人目标。该文以建筑设计类专业主修课程建筑模式语言为例,从多个维度、不同视角阐述西方思潮类课程思政的必要性与迫切性,继而将课程中的思政要素分门别类采用差异化的植入策略,压实授课内容并逐级深化,力求将思想政治工作贯穿教育教学的全过程,充分发挥好专业课教学课程思政“主战场”作用。

关键词:课程思政;西方经典理论;建筑模式语言;教学研究;实践探索

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)15-0180-05

Abstract: Colleges and universities are not only places to spread knowledge and skills, but also frontiers of ideological education. At present, in many professional fields, western classical theory courses occupy an important position, and some western advanced practices have also become the object of tracing and studying in late developing countries. However, when some college teachers teach such courses, they have a series of problems such as "habitual self denial and avoidance of sensitive elements", which not only cause problems to students' thoughts, feelings and moral judgments, but also fail to achieve the goal of "value shaping, ability training and knowledge teaching". Taking the major course of architectural design "Architectural Pattern Language" as an example, this paper expounds the necessity and urgency of ideological and political education in the western ideological trend courses from multiple dimensions and different perspectives, and then classifies the ideological and political elements in the courses with different implantation strategies, compacts the teaching contents and deepens them level by level, so as to make the ideological and political work run through the whole process of education and teaching, give full play to the role of the ideological and political "main battlefield" of professional courses.

Keywords: curriculum ideology and politics; Western classical theory; Architectural Pattern Language; teaching research; practice and exploration

高校教师的职责是教书育人。然而,现实情况是大量专业课教师偏重知识技能传授,而忽视了综合能力培养与品行价值塑造。国家在现阶段提出,“把立德树人作为高等教育的根本任务[1],通过课程思政将思想政治工作贯穿教育教学的全过程”,其意义是重大的,可以有效解决学生的思想与情感困惑,帮助学生形成正确的道德判断能力。而对于西方思潮类专业课程,课程思政的必要性与迫切性更加突出。如何跨越“拿来主义”的惯性陋习,运用批判性思维有效剥离出有价值的普遍性内涵元素,继而建构立足本土文化与时代实践的、具有中国特色的学术体系与话语体系,更是高校教师需要深入研究的重要课题。

一 建筑模式语言课程概述

建筑设计专业所关注的物质空间形态要素,无法摆脱“市民生活、城乡结构”等社会空间要素的影响。建筑如同法律,一定程度上也体现了统治阶级的意志,必然与意识形态紧密关联[2]。改革开放以来,尽管我国与西方发达国家的差距正在逐步缩小,部分领域甚至有所超越,但是西方经典建筑理论依然蕴含着西方城乡建设领域的局部经验与经济社会发展的基本规律,若干先进做法值得后发国家深入探究。政治经济学认为,“考察西方社会的历史行动而非当下说辞”是更加有益的[3],建筑设计领域同样如此。通常西方经典建筑理论对于意识形态领域涉及较少,更多是围绕“人本主义”所展开的具有“人情味与人性化”的空间思辨,建筑模式语言(以下简称“模式”)就位列其中。

《建筑模式语言》虽然出版年代较早(1977年),但从今天看来依然具有一定的前瞻性与现实意义。作者提出大量乌托邦式的城乡社会结构,涵盖了西方政治、经济、社会等层面,众多见解对于西方社会发展模式做出了深刻反思。部分思想时至今日仍不落伍,例如强调“人、社会和自然环境”三者和谐统一。很多当下国内出现的问题,在本书中均有所预见。例如城市化后期,出现城市持续繁荣,乡村日渐凋敝的景象,在模式6(乡间小镇)中就有所描述,“如果不采取措施给乡村注入活力,大城市将会吞没掉最近城镇,并将掠夺最远城镇中最有生气的居民”。再如模式4(农业谷地)中写到“适合农业的土地也最适合于建筑,而土地被毁坏几百年都无法恢复”,其中蕴含的思想与国内目前推行的“乡村振兴战略”及“保护基本农田”的做法不谋而合。

二 课程思政的必要性与迫切性

随着国力持续提升,我国社会更加开放与包容,加强中西文明交流互鉴是学术界共识。二战后,西方占据了先机,研究其发展进程,有助于克服不利因素,取其精髓要义少走弯路。近20年来,我国在建设领域取得了举世瞩目的业绩:2020年全球十大高楼中国占据6栋,世界百大桥梁列表中国上榜80座,高铁里程世界第一。在众多辉煌实践的背后,却是本土建筑理论的滞后,高校教师依然习惯于用西方话语解释中国城乡领域问题。西方思潮类课程,尤其是涉及“人文、社会、艺术、伦理”层面,不可避免地隐含着西方“生活方式与价值观念”的输出。高校教师在讲授时,普遍有以下通病。

(一) 习惯自我否定,西方思想全盘吸收

改革开放初期中西差距明显,“拿来主义”之风盛行,我国部分领域直接套用西方模板,在短时间内取得了极大成效。然而随着中西方在经济、科技领域差距日益缩小,简单“搬运”西方成品、半成品的做法却行不通了。但是部分教师在讲授西方思潮时,直接把西方经典理论奉为教条,不加分辨地全盘吸收。更有甚者言必称欧美日,认为西方一切都是好的,无视中国发展的伟大成就,国人盛赞中国城市繁华,他却嫌弃拥挤嘈杂;百姓称道中国乡村盛景,他却嫌弃缺乏活力。总之,西方正是“恰到好处”,反观我国“一无是处”。长期课程讲授的结果是给学生造成“西方模式即是普世价值、西方道路即是历史终结”的负面幻象。以城乡建设领域为例,这种做法的危害是让学生认同西方建设思想的逻辑优先性,即“我国建筑行业想要发展,就必须走西方的既有道路;我国取得的巨大成就,也是西方建筑设计思想引领的结果”;如果不继续以西方为师,我国的未来发展就是无根之木、无本之源,更是无光辉前景可期的。

(二) 学术繁荣有余,解决实际问题不足

学以致用,建筑设计本身就是一门应用学科。国人研修西方理论的终极目标,既不是宣传西方道路的普适性,更不是为了动摇坚持中国道路的信心和决心,而是要通过中西比对,切实解决当代中国的现实问题。西方社会内部矛盾错综复杂,很多西方理论自身问题都难以得到实质解决、矛盾仅能在短期内消化,如何奢求根本或长期解决中国问题。随着改革开放步入深水区加之信息时代的高速发展,我国社会结构日趋复杂,所以需要更加深入的建筑理论与哲学思想去阐释新的问题,并为之制定城乡建设规则。西方经典理论的引入,虽然一时打开了国际视野、丰富了专业内涵,一定程度上为本土理论注入了活力,然而,如果中国理论创新仅仅凭借大量对于西方既有成果的移植、嫁接,只能是移花接木、博人眼球。一方面大量理论著作、学术论文层出不穷,另一方面本土问题并未得到任何缓解,甚至部分本土特色创新实践受到所谓“中西合璧”创新理论的掣肘,导致学术繁荣与实践导向二者之间严重脱节。

(三) 回避敏感问题,淡化意识形态要素

任何理论只要进入公众视野,就自然会卷入意识形态之争。谈及西方经典理论,也必然涉及“区域自治、自由民主”等敏感话题。由于部分教师自身并没有深入了解马克思主义等理论,导致对于“经济发达是否意味着政体先进”等问题无法做出合理解释,于是自然选择回避:或是一带而过,或是不痛不痒地空喊几句政策性口号,语气强硬地宣传制度优越性。这种做法不仅让学生听完有隔靴搔痒之嫌,而且无助于解决学生的思想困惑。事实上,随着我国逐渐强大,部分对中国政体抱有严重偏见的西方势力正在加速对我国进行负向思想文化渗透,利用“中国威胁论、威权主义政治”等话语体系对中国社会进行恶意中伤。其目的无非是希望中国走上自由资本主义道路,然后部分西方发达国家站在这个体系的塔尖,而我们成为附庸任由驱使。假如教师在课堂上刻意淡化意识形态要素,学生的注意力就会被“以物欲为导向、以自我为中心”的病态思想包围,继而认同西方社会所标榜的“享乐、解放、人性”,甚至将其认定为最高的价值准则。如果任由这种倾向蔓延开来,会让党和政府逐渐丧失对于意识形态领域的领导权与主动权,甚至导致大学生理想信念的垮塌[4]。

(四) 缺乏创新思维,无法前瞻时代走向

西方经典理论既是基于西方文化土壤生成的,同时又在西方社会历经多年验证,部分做法具有一定的普遍适用性。然而世界常变常新,当下知识更新的速度不断加快,任何一种理论都很难有大量超越自己时代的洞见。如果任课教师讲授几十年前的西方理论时,只顾低头备课而不抬眼看世界,就成为“复读机与传声筒”。与时代脱节,会让学生感觉“所学知识内容与所处现实环境”缺乏紧密联系,甚至会有排斥情绪。如果教师缺乏引导学生创新思维的潜在意识,那么学生很难面对未来社会的挑战。毕竟从授课起点算起,通常3~5年时间学生才能走上工作岗位。因此,授课内容不仅要立足时代,更要前瞻未来社会走向,为学生提前谋划布局。单纯复述西方思潮,不仅使学生听完缺乏兴致,还会危及到本土学术创新——迫使中国理论研究受制于西方模式而难以抽身。

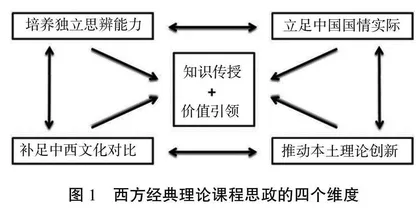

三 课程思政的预设目标与授课原则

基于上述问题的客观存在,高校教师必须把“培养社会主义建设者和接班人”作为教育的中心环节与根本任务,所有关键点必须围绕“立德树人”这个圆心展开,同时也应赋予课程新的内涵。讲述西方经典理论时,必须分析其所处的“历史、社会、阶层”等特定语境,并解析其中包含的合理成分与理论局限。在“爱国主义、家国情怀、工匠精神、法治意识”等常规课程思政要素的基础上,更要重点从以下四个维度深入阐述(如图1所示)。