以融合思政建设为导向的遥感原理与技术课程教学探索

作者: 刘瑞 曹凯 田荣刚

摘 要:党的二十大中习近平总书记提到,“当代中国青年生逢其时,施展才干的舞台无比广阔,实现梦想的前景无比光明”。而大学生作为新时代中国发展的接班人,对于其思政教育是非常重要的一环。该文旨在建设以融合思政建设为导向,面向空间科学与技术专业学生开设的遥感原理与技术课程教学的探索,分析思政教育的重要性和现如今对于本科思政教育的不足,提出具有思政教育意义的遥感原理与技术课程,此外介绍该想法的实现流程。该文为思政教育与专业课程的结合提供思路,且指明课程教学改革的一个方向。

关键词:思政教育;教学改革;遥感原理与技术;空间科学与技术;探索

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)15-0185-05

Abstract: Chinese President Xi Jinping mentioned in the second tenth that "the youth of contemporary China are born at the right time, and the stage for exercising their talents is immensely broad, and the prospect of realizing their dreams is immensely bright." As the successor of China's development in the new era, the education of the students is a very important part of their thinking and politics. This paper aims to build an exploration of teaching Remote Sensing Principles and Technology course oriented to integrate the construction of civics and politics for students of space science and technology. This paper analyzes the importance of civics education and the shortage of civics education for undergraduates nowadays, proposes Remote Sensing Principles and Technology course with the significance of civics education, and in addition introduces the process of realizing the idea. This paper provides an idea for the combination of civic education and professional courses, and indicates a direction of course teaching reform.

Keywords: civic education; teaching reform; Remote Sensing Principles and Techniques; space science and technology; exploration

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。对于本科的教育,教师不能仅注重专业技能的传授与指导,更应该将其作为学生人生意识形态巩固提升和引领学生未来道路的重要阶段。由于学习环境与之前大相径庭,学生在这一阶段需要重新架构自身思想和生活,同样在这一阶段对于学生的人文素养和家国情怀的要求也相应地提高。在这一阶段的思政教育也将成为学生将来行为准则、思想观念、职业素养等意识形态的重要形成基础。思想政治水平的提高不能仅依赖于传统的思政课程,而是要将其融入到专业课程中,贯穿于教学的各个环节,落实“寓思政于课程,融课程于思政”[1]。

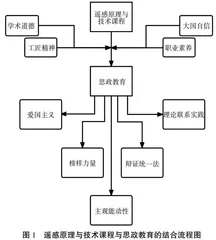

本文旨在以思政建设为导向对遥感原理与技术课程进行探索,首先分析了思政教育的必要性,且对应地探讨了当前教学中存在的问题,之后重点讨论了遥感原理与技术课程中的思政元素,以及如何将专业课程与思政教育良好结合和实现,最后提出如何在课程结束后进行效果评价与反思。对于遥感原理与技术课程与思政教育的结合流程图如图1所示。

一 思政教育的必要性

遥感原理与技术作为空间科学与技术专业的基础课程,一直以来也同样作为专业领域的核心所在。通过对近几年遥感原理与技术发展的展望,若利用好自身过硬的专业知识和所具备的科研头脑,将为我国社会建设发展乃至世界的科学进步作出领域内的积极贡献[2]。然则所有的学科展望都应当基于“育才先育德”的教育思想,如《中共中央 国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中“培养学生良好的审美情趣和人文素养”“促进学生全面发展”“着力培养信念执着、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”的要求。另外,习近平总书记在2016年全国高校思想政治工作会议上就曾提到,“要坚持把立德树人作为中心环节, 把思想政治工作贯穿教育教学全过程, 实现全程育人、全方位育人, 努力开创我国高等教育事业发展新局面”,还指出高校“要用好课堂教学这个主渠道……使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”。以上是国家和领导人对于思政教育在高校教育中的重视,这足以证明我们需要利用好课堂这个主阵地为国家培养出德才兼备、全面发展的高素质人才。诚然,当前在学科教育中对于育才先育德的理念渗透不够彻底、不够全面,专业课程与思政课程无法同向而行、相辅相成,应试教育、市场经济以及课程和考核设置不合理等诸多因素使得大学生的思政素养与期望有一定距离。因此,通过更多专业课堂教学来实现思想政治教育和人文素养的提升尤为必要,思政教育应参与到专业课程当中,与专业课程相互协作配合,将思政教育穿插于教育教学的全过程,强化补充专业课程育人的效果,在传授专业知识的同时争取更大程度地发挥教书育人的作用[3]。

二 当前教学中存在的问题

高校学生思想政治教育虽有“三股力量”和“四支队伍”作为支撑,但在理工科的教学中,往往更重视专业知识的传授与指导,相比起来思政理念被轻视,从而思政教育与课程教学的结合更为少见浅显,因此以思政教育为导向的课程改革实质性进展很少,此外有意识地进行人文素养提升、家国情怀培养的环节相对欠缺,致使学生对于思政理论学习的条件相对匮乏、思政知识较为浅薄[4]。尤其是高校实验课程或实践性教学环节,因侧重于实验技能训练和专业知识与技能的传授,其思想政治教育功能往往体现不足[5]。由此导致的“利己主义”“只专不红”等问题大有所在。值得注意的是功利倾向,这主要体现在学生对于学习科研、实践活动及择业就业方面目的性和功利性太过明显,往往只通过判断是否对于自身有利,以此来作为宗旨,且决定自己的选择,目前学生对思政理论的学习缺乏深度、对思政理论学习的实际意义认识不透彻,这导致学生未能将专业技能的学习与国家长远利益、为人民服务的宗旨紧密相连。

三 遥感原理与技术课程中的思政元素

在遥感原理与技术课程教学中,将思政教育与专业课程融合统一,要求学生不仅掌握与传承遥感理论与技能,此外应结合教学内容,主动发散思考挖掘出该专业课程中的思政元素,对于教师则应恰到好处地调和思政教育于专业课教学中,实现二者有机结合,从丰富的现有教学资源中,以课程知识点为载体,挖掘其中蕴含的思政理论。将思政元素融入课堂,使专业课和思政课齐驱共进[6],既能激发学生对于课程的积极性,从而对遥感知识有着更深刻的感悟,又能弥补专业课程中思政教育的不足。本文在遥感原理与技术课程教学中可提取以下几个方面的思政教育素材。

(一) 大国自信

家国情怀是对国家的一种高度认同感和归属感、责任感和使命感的体现,蕴含着民族共识的精神凝聚,奠定了人民修其身、齐小家、治大国、平天下的责任与追求。家国情怀培育既要做到旗帜鲜明地开诚布公,也要重视细节,实现润物细无声遍布到学习生活的各个角落[7]。我国的遥感技术发展蒸蒸日上,近几年来的研究有巨大的突破。将中国的遥感技术发展历程以及发展蓝图呈现于课堂,激发学生的专业自豪感,树立民族自豪感,帮助学生学会站在主人翁角度厚植爱国情怀。

(二) 职业素养

职业素养是一个人的内在修养,它决定了一个人的人生高度。它包括了一个人的学习能力、人际交往能力、团队合作能力和专业知识运用能力等。部分空间科学与技术专业技术人员职业具有一定的特殊性:利用遥感技术进行实地勘验和数据处理解译的工作人员是工程建设的先行者,是地质工作的奠基者,是国安国防的监管者,是防灾减灾的守卫者。工作的性质决定了专业从业人员必须敢于吃苦、甘于奉献,不甘人后、敢为人先,担勇士之责、怀家国在心,这便是工作者必需的职业素养。将职业素养融入课程,在课程中针对性、连续性且个性化地培养学生的职业素养,使其在日后的工作中能够担当重任。

(三) 工匠精神

李克强同志在政府工作报告中自2016年来连续三年提到了“工匠精神”。新时代的中国工匠精神,不仅包含着传统意义上的工匠精神,还是更具有中国特色的工匠精神:对于中国传统的工匠精神是一种继承和发扬,对于外国的工匠精神是一种学习与借鉴;既是我国现代化强国建设的强烈需要,又是新时代劳动精神的全新表达,它与劳模精神、劳动精神构成一个完整的中国精神体系,成为激励广大职工实现中华民族伟大复兴的中国梦的强大精神力量[8]。工匠精神在空间科学与技术专业领域体现为测量学中数据成果的采集与展示,在进行仪器操控、数据采集、数据处理及分析的每一个环节,为保证测量结果符合各项指标,测量数据都必须严格遵循技术标准流程;采用无人机和RTK技术来对区域的全面调查分析时,不仅需要掌握无人机技术、GPS的室外测绘技术,还要掌握RS的影像处理技术和GIS的数据分析技术。在教学中融入工匠精神,在实践中体现工匠精神,让学生在课堂上感受“匠心”内涵,让学生在课程中体会“精神”魅力,自觉追求工匠精神。

(四) 学术道德

2016年5月,习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上指出,“要大力弘扬优良学风,把软约束和硬措施结合起来,推动形成崇尚精品、严谨治学、注重诚信、讲求责任的优良学风,营造风清气正、互学互鉴、积极向上的学术生态”,“我们的哲学社会科学有没有中国特色,归根到底要看有没有主体性、原创性”。学风建设是德育工作的焦点。学风是学校在长期办学实践中形成的求学、教学、治学的风气,其关乎着学生是否能正常的学习成长,影响着师生在学校甚至延续到社会中的思想品性和行为举止,更是决定着学校的办学质量与学校未来长期发展的道路走向。优良的学风学纪作为高校之魂,不仅是保障学生沿正确学术航线前进的指南针,同样也是督促他们素质全面发展的标杆。专业研究中的学术诚信、科研诚信、科技道德等问题皆可作为学术道德教育元素纳入常规课堂教学,促使当代大学生形成正确的世界观、价值观、人生观,促进理工科大学生综合素质的全面提高。

四 专业课程中开展思政教育的实现

利用以上思政元素在专业课程中渗透思想政治教育,确定教育的主要路线为打造又专又红的教育蓝图。红是政治素质,专是技术水平,在专业课当中渗透思想政治教育,使学科教育不只是专业技术的传授、思想政治理论不只是单一的教条。

(一) 以家国情怀为切入点厚植爱国主义

对专业领域可能面对的国际道德问题加以探讨[9],如领土之不容侵犯、涉密数据的保护;展示国家的雄伟辉煌,如国土的辽阔与壮丽、生态的多样和平衡、城市的建设及发展;普及我国领域内科技的先驱性,如卫星技术的突破性、航空航天产业的创造力、遥感技术的融合前景。将以上方面内容融入专业课程教学中,让学生把目光投向社会、人民生活、国家命运,从而不会成为一个精致的利己主义者,而是秉持家国情怀,全心全意为人民服务,站在主人翁角度传承民族精神、实现中国梦。