“双碳”目标下地方高校国际化与工程认证育人体系构建与实践

作者: 李迺璐 杨华 朱卫军

摘 要:近年教育部明确高校着力培育“双碳”人才、提高碳中和人才国际合作交流能力的要求。为满足我国新能源行业对自主创新、国际化工程人才的迫切需求,扬州大学新能源学科与工程专业从教学团队、课程建设、教学方法、数字化资源、创新实践和国际合作六个方面入手,整合产学研和国际化资源,初步构建面向全球工程教育标准的新能源国际化与工程认证育人体系,显著提升地方高校的“双碳”育人水平、学生创新能力和国际化水平,为地方性高校长效输出碳中和国际化人才提供有效途径。

关键词:国际化与工程认证;新能源科学与工程;育人体系;人才培养模式;“双碳”目标

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)16-0012-05

Abstract: In recent years, the Ministry of Education has clarified the requirements for universities to focus on cultivating carbon reduction talents and improving the international cooperation capacity of carbon neutral talents. In order to meet the urgent needs of independent innovation and international engineering talents for China's renewable industry, the renewable engineering major of Yangzhou University has constructed an international and engineering certificated education system according to global engineering education standards. The system integrates education, research and international resources, based on six aspects of faculty team, the curriculum, teaching method, digital resources, innovation practice education and international cooperation. It significantly improves the level of carbon target education, student innovation and internationalization of local universities, and provide effective ways for local universities to export carbon neutral and international talents in a long-term manner.

Keywords: internationalization and engineering certification; new energy science and engineering; education system; personnel training mode; carbon peaking and carbon neutrality goals

碳达峰、碳中和是我国发展低碳绿色经济,推动产业结构转型,健全交易机制并建立清洁发电体系的重要核心思想[1],体现了我国未来能源技术发展的重要方向。教育部2021年7月印发了《高等学校碳中和科技创新行动计划》文件,明确了碳中和人才培育的迫切需求,包括培养适应未来碳中和技术的复合型人才、配备高质量的科教资源及数字化平台、加快碳中和学院及专业建设。同时,强调了碳中和国际合作交流能力,为我国打造“一带一路”工程,积极参与国际能源事务提供人才储备[2]。因此,碳中和人才培养已成为当代高等教育发展的重要目标之一。地方性高校数量众多,如何培养符合国家战略需求的高质量碳中和人才,对于我国实现“双碳”目标具有重要意义。相比传统高等教育,碳中和人才对本科生的创新能力和国际化交流能力提出了更高的要求,同时,工程教育认证体现了对标全球工程教育水平的培育标准[3],因此,为了长效输出高质量的碳中和人才,地方性高校国际化与工程认证育人体系的建设与研究是必经之路。

新能源技术是实现“双碳”目标的主导技术,2060年碳中和要求达到全社会零碳排放,这需要在未来的综合能源系统中构建100%清洁能源或新能源消费结构,而目前仍存在较大差距,带来巨大的新能源人才缺口。教育部2012年整合多种能源方向统一称为新能源科学与工程,主要包括风能、太阳能、生物质、核电能及储能相关等,学科涉及机械学、物理学、热力学、传热学、化学、流体力学、电力学和控制学等,为多学科交叉专业[4]。近年来全国开设新能源科学与工程专业的高校不断增加,各高校根据自身基础和特点,选择不同方向设置课程体系来培育专业人才。江苏省开设新能源科学与工程专业的高校包括东南大学、河海大学、江苏大学、扬州大学、常熟理工、盐城工学院、江苏海洋大学和常州工学院等,为长三角地区的新型产业发展、江苏省及全国新能源行业输送技术人才[5]。然而,相比其他能源动力类专业,大部分高校设立新能源科学与工程专业的时间较短,人才培养模式、学科建设和育人体系仍处于不断探索和发展过程中。随着新能源技术和全球碳交易体系发展,完善新能源国际化与工程认证育人体系及培养模式是亟待解决的问题。

一 地方性高校新能源专业人才培养存在的关键问题

扬州大学坐落于江苏省苏中地区,是拥有二十多个学院的地方性综合大学,经教育部批准2015年招收新能源科学与工程专业学生,2019年第一届学生毕业[6]。经过这几年的办学经验以及走访兄弟院校,针对新能源科学与工程专业建设与国际化人才培养进行了有益的探索与实践,由于专业开设时间较短,育人体系与培养模式仍需要不断研究与完善。结合国家“双碳”目标、教育部碳中和人才要求,作者认为专业人才培育在以下方面还需要进一步加强。

(一) 构建适用于地方高校的新能源国际化与工程认证人才培养模式

“双一流”知名高校较多采用昂贵的“正规军式”合作办学模式进行国际化人才培养,而地方高校虽然数量众多,但由于经费、学科、平台等局限性,难以推广应用这种模式[7];同时,地方高校的新能源科学与工程专业具有各自鲜明特点、培养方向不尽相同,使得人才培育难以直接套用传统固有模式。因此,如何构建新能源国际化复合型人才的培养模式,使其适用于地方性高校、符合工程认证标准、提升国际化教育水平,是地方高校长效、稳定地输出碳中和国际化人才的关键问题之一。

(二) 新能源人才培育较少兼顾“国际化教育链和创新产业链”

传统国际化人才培养重点往往停留在课程建设、教学方案改革和英文能力提升等方面,容易忽略人才实践创新能力的培养,导致国际化人才的教育链与科技创新链、产业链脱节;同时,全国大部分新能源科学与工程专业,人才培育重点仍在工程实践能力,在新能源国际化人才培育方面还有待进一步研究与发展。然而,“双碳”目标对于未来新能源人才的创新实践能力、国际化交流合作能力均提出了较高要求,如何融入全球工程教育体系、兼顾国际化和创新实践能力,培养碳中和高层次人才是新能源人才培育的难点。

(三) 传统师资队伍、科教资源和实践平台,难以支撑“双碳”目标下的新能源国际化人才培养与工程认证需求

目前国内开设有新能源专业的高校,普遍采用传统科教资源和实践教学平台,较少考虑国际化人才培养的需求,针对工程教育认证标准仍在查漏补缺;同时,由于新能源领域学科分类较多、专业性极强,专业领域的师资人数较少,导致符合全球工程教育标准、具有国际先进水平的中英科教资源和“双碳”实践平台较为匮乏,难以较好地支撑“双碳”目标下的新能源工程教育认证与高质量国际化人才培养。

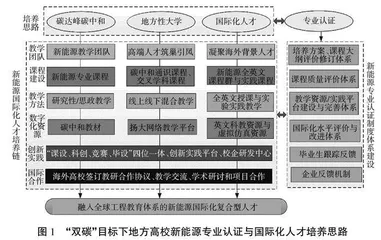

二 符合国际化和工程教育认证的新能源人才培养策略

工程教育认证是国际公认的工程类专业教育认证,是以培养目标和行业需求为导向的认证体系,享有工程教育及工程师资格的国际互认资质,即育人质量对标全球工程教育水平[8-9]。从行业导向、对标国际这两层维度,工程教育认证与“创新性、国际化”的碳中和人才培育不谋而合,是保障高质量、高层次人才培养的有效机制。因此,本专业结合“双碳”目标,依托工程教育认证体系,推进课程思政、全英文课程建设与教学改革[10-11],打造国际化教学团队,整合产学研和国际化资源,基于校企研发平台及实践平台,开发数字资源及虚拟仿真平台[12],深入国际科教合作,从而在整体上优化构建育人体系并提升专业建设与国际化育人水平,具体如下。“双碳”目标下地方高校新能源专业认证与国际化人才培养思路如图1所示。

(一) “双碳”目标下专业人才的培养模式探索

确立“双碳”目标,充分发挥扬州大学自身特色,构建“服务‘双碳’、适用地方大学、对标全球工程教育”的新能源专业认证制度与国际化人才培养模式。首先,以“双碳”目标为出发点,结合毕业生/企业/海外高校反馈,建设新能源专业认证制度,包括培养目标评估制度、课程质量与教学评估制度、国际化水平评估制度,对培养目标和课程教学的毕业达成度、合理性进行分析评价,并根据反馈进行持续改进,从而形成闭环评价改进机制。其次,以专业认证制度为指导,从地方大学的可行性和经济性出发,集中经费重点引进新能源领域的高端海外人才、通过筑巢引凤,以较低成本吸引了领域内海外背景的教师和博士,联合组建了高水平的国际化教学团队。然后,团队成员充分发挥自身海外背景优势,紧密合作海外高校,汇聚海内外优秀教学经验和资源,建设全英文科教资源、开发数字化平台,实现多种教学方式改革。最后,充分利用企业资源进行碳中和创新实践培养,依托校企风能研发中心将工程问题、先进技术引入学生“课设、科创、竞赛、毕设”的四位一体实践教学,开发双语实践平台进行创新设计与新能源工程实践教学,提升学生的国际化水平和创新实践能力。从上述四个方面入手,全面构建适用于地方高校,面向“双碳”目标和工程教育认证的新能源国际化人才培养模式。

(二) “双碳”目标下专业人才的培养路径研究

结合“双碳”目标和自身优势,立足国际化教育、科技和产业协同发展,构建新能源专业认证体系与国际化人才培养路径。根据“双碳”目标下的国际化教育、科技和产业统筹推进要求,在新能源专业认证体系建设与国际化人才培养路径研究中,充分考虑“国际化教学-创新技术-产业转化-产反哺教”的闭环关系。首先,根据毕业生企业反馈,对新能源专业培养目标进行合理性评价,根据评价结果改进培养目标和培养方案,以满足“双碳”目标、全球工程教育要求和新能源行业需求;根据培养目标方案,对师资情况进行合理性评价,通过引进新能源海外人才、联合境外师资的方式进行改进,完善教师队伍;对国际化课程的毕业达成度进行评价,根据评价结果完善全英文专业课程、改革教学方法,建设碳中和学科交叉课程;对教学资源的国际化水平进行评价,根据评价结果完善国际化数字化教学资源,包括碳中和相关的中英文在线教学资源、网络课程平台和虚拟仿真资源;在毕业生创新实践能力评价的基础上,通过“课设、科创、竞赛、毕设”四位一体的方式改进本科生实践教学环节,提高学生创新实践能力;对实验实践平台进行评价,根据评价结果建议并完善新能源实验平台、校企合作实践平台和虚拟仿真实验平台;最后通过企业用人单位评价,反哺培养方案的持续改进。