人工智能时代高校教师专业发展动力因素及发展路径

作者: 王绍舫

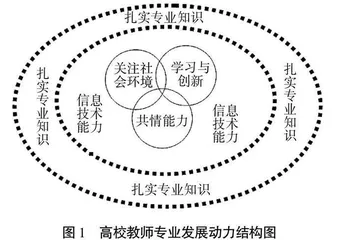

摘 要:该文论述人工智能时代高校教师信息智能素养在专业发展中起着举足轻重的重用,指出面对人工智能时代教育行业的风暴,高校教师思想紧跟时代、以奋斗热情勇于接受新使命的必要性,分析人工智能时代促进高校教师专业发展的三种动力因素,关注社会环境、学习与创新和共情能力,提出以人为本的高校教师专业发展新路径。

关键词:人工智能;信息素养;教师专业发展;动力因素;路径提升

中图分类号:G645 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)16-0007-06

Abstract: This paper points out that the information intelligence literacy plays an important role in the university teachers' professional development in the artificial intelligence era. In the face of the storm happening in the educational field in the artificial intelligence era, it's necessary for university teachers to catch up with the time and accept the new mission with enthusiastic passion. Three motivation forces to promote the professional development of university teachers are analyzed in the age of artificial intelligence, responsibility for society, learning and innovation, empathy competence. This paper puts forward a new path of human-oriented professional development for the university teachers.

Keywords: artificial intelligence; information literacy; teachers' professional development; motivation factors; professional promotion

高校教师专业发展在本质上是高校教师个体在思想与时代保持高度一致基础上,以旺盛的精力不断学习新知识,提升专业教研能力的过程。党的二十大报告确定“加快建设教育强国”的目标,要求教育体系为国为党培养拔尖人才,创新性地发展了中国特色社会主义教育。随着人工智能与教育不断深度融合,信息化教学能力就是教育强国战略的具体表现形式,高校教师专业发展内涵随之发生了时代性变化。

人工智能时代高校教师专业发展要求凸显,教师以专业组织为依托,利用信息技术进行自主性、研究性和创造性等不同学习方式[1],拓展其专业内涵,打造内生动力,提升智能教育素养[2],达到专业与信息技术双成熟的境界,逐渐将传统“普通人”的教师转变为胜任智能时代人才培养的“教育者”,满足中国教育走向世界的需要。

教师是立教之本、兴教之源。教师强则教育强,教育强则国强。人工智能向教育的进军给高校教师专业发展带来全新研究专题和研究焦点。很多教育专家纷纷以“教师专业发展”为主题发表论述,研究颇丰。笔者以“高校教师专业发展”为主题词在知网上查询,截至2022年10月26日,共检索到学术期刊论文1 771篇,从教师发展、信息素养、困境和发展对策等不同视角对高校教师专业发展进行论述。潘懋元等[3]认为,“教师发展”话语起源于21世纪初,其前身是“教师培训”。王毅、卜丽竹分析了教师信息素养研究的现状,指出教师信息素养对推进教育信息化具有重要意义。徐锦芬、雷鹏飞探讨了如何应用信息技术提高教师的教学能力。所有这些论述对高校教师专业发展提出了建设性意见和建议,同时,这些观点带有明显的时代压力,被迫性和被动性味道较浓,对高校教师的时代思想和专业发展动力等积极因素探究存在缺失。本文试从高校教师思想是否跟上时代步伐,以及高校教师队伍固有的社会责任感、学习与创新及共情能力等积极因素,探究以人为本的高校教师专业发展新路径。

一 人工智能时代的高校教师思想

高校教师的思想认识必须紧扣时代脉搏。习近平总书记在《习近平谈治国理政》第三卷中明确指出:“……要跟上时代步伐,不能身子进了新时代,思想还停留在过去”[4],提出了思想要把握时代潮流的重要要求。高校教师思想把握时代潮流,就是认识世界发展大势,跟上时代步伐。

(一) 人工智能带给高等教育的风暴

人类历史进入到最伟大的时代——人工智能时代。人类社会生产力经历了原始社会、农业社会、工业社会,跨越到人工智能时代[5]。“时代”含义广泛,本文仅指人类社会发展史上引发社会生产、生活方式更迭的历史内涵。人类不断创造“知识”、打造“工具”和驾驭“工具”,推动社会生产力不断进步。如今,个人生活、学习、教育等都融合在一个以智能手机为中心的生态体系之中。手机就是知识“掌中宝”,信息在智能手机上能够无障碍流动,学生可以查询到海量信息。此外,校外培训机构、出国留学、MOOC、SPOC、知乎和微博等社交平台,都在不断拓宽学生视野,给予学生各种机会获取优质教学资源。现代信息平台和知识的开放流动呈现出师生获取信息对称的态势。00后大学生是网络原住民,伴随信息技术长大的群体,学习新知识速度很快,某些情况下,他们向教师传递信息,产生了不同于传统教育的反转模式,在一定程度上横扫教师尊严。现代教师没有他们先祖古代教师的知识特权,不可能成为知识的垄断者。人工智能社会中,学生与教师享有同等的知识来源,甚至某些学生因为学习天分或者特殊的家庭文化背景很早就接触到更先进和更高级的知识技术。无所不在的人工智能已经在教育领域全面替代了高校教师重复性劳动,开辟了人类教育界前所未有的一个新兴时代——知识创造财富的知识革命时代,是继农业革命、工业革命后,人类现代社会的第3次浪潮时代。德裔美国心理学家勒温(Kurt Lewin)的场动力理论认为,人的行为产生及变化受到特定场域的影响。每个人都存在于一个“力场”环境之中,这个“力场”环境就是个体的生活空间,个体对生活空间的刺激作出回应,进而产生动机。生存在这个信息爆炸性时代的高校教师已经感受到人工智能浪潮对教育的全面冲击。相对而言,以往时代的发展是缓慢的,原始社会经历百万年,农业社会经历上万年,工业社会发展了几百年,历史呈非线性越来越快的发展特征。高校教师生存在人工智能“力场”的时代,普遍感受到生存环境与教学生活的全面动荡。高校教师失掉了信息权威的优势,不再享有知识垄断者的身份。相比而言,高校教师队伍特点体现在年龄较长、学历较高、知识较为体系化及拥有一定的教学技能等方面。在未来高校教师的专业发展中将凭借什么优势才能赢得学生的尊崇和爱戴?人工智能时代在教育行业掀起的风暴会吹醒那些缺乏时代意识的酣睡者。

(二) 新使命激荡奋斗热情

人工智能融入教育,对高校教师的专业素养带来了巨大的挑战。从传统教学阶段,跨越电化教学和数字教学,进入人工智能化教学,传递出新时代高校教师发展强音:要求高校教师思想跟上新时代发展。掌握和运用人工智能技术是一名合格高校教师的基本技能,良好的信息智能素养是现代教育系统本身的需求,也是疫情时期必备的技能,好比会开车不再是职业谋生的手段,而是人人必备的生存技能。传统的高校教师依靠读书实现专业成长,智能时代的高校教师如果不具有信息技术素养,就无法登上讲台,更谈不上专业成长。在朝气蓬勃的人工智能社会,信息智能素养日益成为高校教师专业发展中最活跃、最具有决定意义的因素。高校教师现代化的专业发展需要教师能够恰当运用人工智能技术(新技术),在教学中灵活融入信息元素,对教育信息进行整理、加工和传播(新方法),适应新时代的教学模式和教学使命。

高校教师是教育生态承载体,需要认清世界正处于大竞争和大发展变局中,我国正经历着这个时代最深刻的社会变革(新观念),人工智能发展已经提升到国家战略层面,正进行着教育历史上最为独特的革命性创新。高校教师思想跟上时代步伐,主动适应人工智能新技术,拥抱新技术,探究结合信息技术的教学方法和教学理念,勇于担当新角色,创新教学模式。创新含有丰富无比的生命力,是教学人生的酵素。

高校教师是教育的领跑者,思想跟上时代变化,不做时代的观望者和懈怠者。融入当下热点,转变传统的讲授型授课模式,利用信息化工具加强与学生的沟通。现代大学生的信息技术能力很强,可以邀请学生加入教师团队探讨信息技术与课程整合问题,让学生参与兴趣所至、能力所及的课件开发[6],与学生处于同一层级,缩小高校教师和学生的距离感(新角色)[7],实现“教学相长”。拥有新技术、新观念、新方法和新角色发展理念的“四新”高校教师与历史同步伐,与时代共命运,能够赢得光明的未来。孤芳自赏“死读书和读死书”只会陷入狭小天地,可能被时代所抛弃,面临失业的危险。

二 人工智能时代高校教师专业发展的动力因素

高校教师专业成长动力因素包括物质和精神两个方面。高校教师作为普通人,以劳动获取物质维持生存。此外,高校教师把专业成长视作一种精神享受。在人工智能时代,高校教师关注社会环境、实现学习与创新和把握育人规律三个着力点,充实灵魂、陶冶情操,实现新时代专业底蕴提升和专业成长。

(一) 关注社会环境——高校教师的责任动力

首先,高等教育与社会之间的关系在人工智能时代更为紧密,因为线上学习已经走入千家万户。人工智能作为快速崛起的新动能正在深度融入教育行业,重塑教育新格局,学习者的学习生活和思维方式发生了翻天覆地的变化。高校教师应为心怀“国之大者”,把握大势,主动拥抱人工智能时代,树立终身学习的观念和不断追求新知,发挥人工智能与教育融合的独特优势,扩大教育范畴,促进教育公平,满足社会学习者的利益。具备智能教育素养的高校教师,重构教学理论,对碎片化、无序化的知识做出有效筛选,探索人机融合教与学新模式。智能素养的高校教师从知识的传递者和消费者,转变为知识生产者和研究者,凝练出结合信息技术的教学方法和教学理念,并对自己教学实践产生新的认识,能够发出时代最强音。创新的教学方法让“个性化教育”成为可能,服务于社会主义文明的人才培养战略。

守好抗“疫”主阵地,映射出高校教师的家国情怀和价值立场[8]。一场猝不及防的疫情改变了所有人的生活状态。在疫情时代,高校教师由被动教学转变为主动迎战,接受疫情暴风雨的洗礼,掌握现代信息技术已成为高校老师的社会责任。疫情情况下,一部分学生返校,一部分学生因为中高风险地区无法返校,教师在线下授课的同时,能够熟练掌握信息技术进行线上线下融合式授课,比如熟练使用学习通的超星课堂,投屏技术或同步课堂,让无法返校的学生享受与返校学生同等的学习待遇,这是教师爱护学生、担当社会责任的具体技术表现。为有效完成线上线下融合式教学,教师在上课前需要开启教室内的教学设备,教室电脑统一安装腾讯会议、超星课堂等直播软件。教师在课堂内授课的同时,要兼顾课堂外线上学习者,将线上学生与教室内学生平等对待,要求线上学生参与课堂讨论、回答问题,与此同时,通过直播软件将课堂内的PPT课件、播放的视频和课堂内师生的声音呈现、传递给这些线上学习者。

线下线上融合式教学要求教师以一名研究者的身份进入课堂教学实践,特殊时期如何实现教学全覆盖,做到一个也不能少,的确需要教师既要研究学生又要研究融合式教学,发挥创造性能力。建立线上线下一体化、虚实结合的课堂,运用自己的知识文化造福社会,高校教师要具有“转识成智”的能力,研究所传递的知识及其构成,将知识、方法、价值融为一体。借助直播、会议、在线教学软硬件的支撑,有效延伸与扩展教学的时空,实现同步开展线上和线下教学,保留教师线下课堂教学习惯的同时,将线下课堂的教学空间延伸至课堂外,公平对待每一个学生。

人工智能时代高校教师不仅掌握如何应用智能工具,更需要充分发挥教师的智慧与主体性,探索新的教育教学生态,在新的学习空间和要素关系下瞄准学科发展前沿,从人机融合的教与学实际出发进行教学模式的再设计。融合式教学就是守好抗“疫”主阵地,设计和整合教学资源是高校教师为实现教育强国写下无限深情、激昂的答卷。

(二) 学习与创新——自我理想之实现

首先,学习是高校教师的创新前奏。荀子曰:学不可以已[9]。人以学为本,百花使空旷的原野万紫千红,知识使人增长才干。孔子为了追求“天下归仁”的社会理想,一辈子都在不断学习;古希腊哲学家苏格拉底提出了“认识你自己”的响亮口号,高校教师学习的目的正是为了认识自己。要认识自己很不容易,比认识别人困难得多。人经常会自我崇拜,忘乎所以。人也经常会自我压抑,把自己看的一钱不值,一无是处。许多人不敢正视自己,生活在幻觉之中。学习可以帮助高校教师真正地认识自己,获得自知之明。高校教师只有不断学习,才会从心底里感受时代的变迁和宇宙力量的博大,就会永远怀着谦卑的心修炼自身,在教学科研中有自己的创新灵魂,做智慧老师[10]。一个时代有一个时代的符号,自我陶醉型学习已经不符合时代的要求。人工智能时代是讲故事和娱乐的时代。高校教师培养自己的创新精神是时代与学术发展观念结合的内在觉醒,将枯燥的原理用讲故事的方式生动描绘,满足学习者的精神需求和求知渴望。人工智能时代下,新事物层出不穷,新形势千变万化,“为天地立心,为生民立命”的时代教育者,顺应时代召唤,让“科技改变教学”不再是一句空洞的口号。