面向卓越工程师的“四融合”培养模式探索

作者: 金国 崔秀芳 刘金娜

摘 要:为提升工程教育人才培养质量,促进工程教育改革和创新,面向卓越工程师培养目标,针对材料与化工专业学位研究生,创新设计和探索“四融合”培养模式,基于国家重点工程与相关科研课题,分别从校企科研合作、课程体系改革、实习基地建设和工匠精神培养四个方面,构建教研融合、校企融合、实践融合及思政融合的“四融合”培养模式,多维度、全过程培养专业学位研究生的专业基础知识、科研思维、实践能力和专业前瞻性,使其具备成为卓越工程师的核心专业素养。

关键词:专业学位研究生;卓越工程师;校企融合;思政融合;培养模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)16-0057-05

Abstract: In order to improve the training quality of engineering education talents and promote the reform and innovation of engineering education, aiming at the training goal of outstanding engineers, this paper innovatively designs and explores the "Four-Integration" training mode for graduate students majoring in materials and chemical engineering. Based on national key projects and related scientific research topics, the "four integration" training model of integration of teaching and research, integration of school and enterprise, integration of practice and integration of ideology and politics will be constructed from four aspects, namely, school-enterprise research cooperation, curriculum system reform, practice base construction, and craftsman spirit training. It will cultivate the professional basic knowledge, scientific research thinking, practical ability, and professional foresight of professional degree students in multiple dimensions and the whole process, so that they have the core professional quality to become outstanding engineers.

Keywords: professional degree postgraduates; outstanding engineer; school-enterprise integration; ideological and political integration; training mode

2024年1月,党和国家功勋荣誉表彰工作委员会办公室设立和颁发了第一届国家卓越工程师奖,表彰我国工程技术领域先进人才,卓越工程师已成为国家战略人才。卓越工程师是我国实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略的重要力量,早在2018年,教育部提出卓越工程师教育培养计划2.0,健全多元主体协同育人机制,推进产教融合、校企合作,全方位、深层次、大力度实施卓越工程师培养[1-2]。工程类专业学位已设立逾20载,但专业学位研究生教育的发展仍旧面临诸多挑战[3]。特别是近年来,随着全日制专业学位研究生的广泛招生,这些问题变得尤为突出。主要表现在:高校与企业的联合培养机制有待完善,人才培养方向与市场需求不够契合,以及人才培养体系未能完全满足工程化培养的要求,同时课程体系亦存在不足之处[4-5]。

近年来,面向工程类专业卓越工程师的核心素质培养,国内外从政策建立到培养模式改革、平台建设等多个方面做出了努力。政策方面,美国实施“卓越工程教育计划”、英国推出“卓越研究框架”、德国开展“工业4.0”计划等,凸显高校和产业界的合作、实践教学、科研创新等方面的重要性,为培养卓越工程师提供基础保障。教学模式改革方面,国内高校在“中国制造2025”和卓越工程师教育培养计划的推动下,大力加强实践教学,完善实践教学体系,建立校内外实践基地、组织学生参加工程实践项目、强化校企合作。实施项目制教学、探究式教学、个性化培养等教学模式改革,以目标导向和问题导向指导和培养学生,提升学生的综合专业素养[6-7]。

2023年初,哈尔滨工程大学(以下简称“我校”)制定了《哈尔滨工程大学工程硕博士培养改革专项行动方案》,以社会需求为导向,以实践能力培养为重点,以政产学研用结合为途径,建立与经济社会发展相适应,具有哈工程特色的工程硕、博士培养模式。其中,材料与化工专业学位点,是我校唯一一个面向材料专业招收工程硕士的学位点,围绕金属材料、复合材料、高分子材料、表面防护和材料化学工程等研究方向开展硕士培养。专业优势在于瞄准国家重大需求构建,紧密贴合海、核发展需求,具有强烈的行业核专业特色,培养基础扎实、素质全面、工程实践性强的人才,但由于学位点成立时间较短,针对工程硕士培养的课程较少,且研究生指导教师对工程硕士培养经验有限,导致工程硕士研究生与普通学位研究生的培养差异较小。因此,面向卓越工程师,设计和探索了专业学位研究生“四融合”培养模式,从课程体系建设、校企培养机制建设、实习平台搭建和思想引领等方面,构建了全方位一体化培养模式。

一 专业学位研究生“四融合”培养模式理念

(一) “四融合”培养模式核心思想

针对材料与化工专业卓越工程师培养需求,将以“科研先行”为引导,分别从课程体系改革、校企科研合作、实习基地建设和工匠精神培养四个方面,构建教研融合、校企融合、实践融合及思政融合的“四融合”材料与化工专业硕、博士培养模式。通过面向学科前沿开展校企合作科研项目研究,让学生在课题研究中了解国家需求,了解行业前沿;通过课程改革,基础课程改革,规划特色企业课程,实现基础理论与工程应用教学的有机融合;通过实习基地建设,实现校、企联合培养,校内导师和企业导师共同指导,促进工学融通、产教融合、科教融汇,并将工匠精神贯穿培养全过程,实现学生个性化发展和专业素养提升。

(二) “四融合”培养模式内涵与目标

“四融合”培养模式,旨在基于产教研融合,深化校企联合培养机制,助力工程硕、博士成长为卓越工程师。首先,科研先行指导培养方向,教研融合下,学生能够接触真实工程项目,更好地理解行业需求和学科前沿。其次,通过课程建设,可以确保学生获得广泛而深入的专业知识,包括理论基础和实践技能。再次,开展实习基地建设,为学生提供实践机会,培养他们解决实际问题的能力。通过课程建设和实践项目,学生将接触到真实的工程挑战和问题,培养解决问题的创新思维和耐心细致的态度。最后,校企合作和产教研融合的实践环境也为学生提供了锻炼工匠精神的机会,这种精神将使专业学位研究生具备追求卓越、不断学习和持续改进的品质,适应快速发展的科学技术环境。

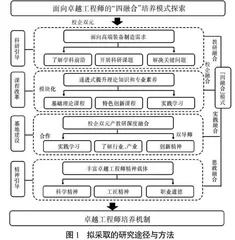

二 “四融合”培养模式的创新途径与设计方法

“四融合”培养模式基于校、企合作,建立全方位、多层次、高质量的工程硕士培养体系,满足国家装备制造领域对高素质工程人才的需求。在“新工科”理念的引领下,通过完善课程内容设置,构建层次递进、相互支撑的模块化课程体系,强化实际应用和操作能力,深化产学研一体化,促进知识与实践的融合,构建更加完善的实践平台,优化硕士论文选题和评审机制,注重工程实践环节,有效提升学生解决实际工程问题的能力,并建立一套适用于全日制材料工程硕士研究生的新型培养模式。达到培养具备技术与管理能力的高层次复合型工程科技人才的目标,满足材料工程领域的发展需求。具体研究途径与方法,如图1所示。

(一) 面向国家重大战略工程,依托科研项目,搭建校-企联合培养桥梁

本培养模式开展的前提,需面向国家重大战略工程,以项目为依托,利用高校科研团队的科研优势资源与企业进行联合,提供必要的研究理论和创新支持,结合企业工程产业与应用基础共同培养专业型研究生。让专业型研究生参与到项目中,到企业进行课题研究,既可培养研究生科研能力,又得到工程实践锻炼,学校和企业双向推动提高人才培养质量。基于校企的科研项目合作,设计工程硕、博士研究课题,应特别强调“实用性”和“工程性”这两个核心要素,以防止研究内容与实际工程需求产生偏离。我校以“三海一核”为办学特色,材料与化工专业主要面向船、海、核等关键装备开展科研课题研究,与中核集团、中国船舶重工集团有限公司等下属各研究所、企业建立了良好的合作关系,共同解决关键装备的设计、制造、防护和服役过程的关键科学与“卡脖子”工程问题。目前,相关企业已基于科研项目成为材料与化工专业的实习基地,提供了合作导师,共同指导工程类研究生。

科研项目由校内导师带头,既可以让学生直接接触到最前沿的学术成果和最新的科研动态,培养学生良好的科研习惯和严谨的科研态度,也可以让学生学习到先进的科研方法和基础科研理论。同时,由合作导师在企业指导学生开展课题,对于复杂的工程或系统性问题,学生能够获得解决复杂问题的能力、团队协作能力和沟通技巧,有助于他们在实际工作中应对各种挑战,提高工作效率和质量。此外,项目研究通常需要申请经费、进行实验、收集数据和分析结果等,可以培养学生的项目管理能力和实践能力。

基于科研课题,专业型研究生在校、企双方的共同培养下进行学习,整体的培养过程完全不同于学术型研究生,其评价体系也需要进行改革。在论文开题、中期和答辩等环节,积极邀请具有校外导师资质的企业专家参与,进一步优化专业学位研究生实践能力的论文质量评价体系。企业专家会从实际工作角度出发,对学生的专业实践效果进行综合评价,使评价结果更加贴近实际需求。同时,对于工程硕士生和博士生的考核评价体系,需着重考察他们解决实际技术问题的能力,并根据其研究重点不同,在评价维度中适当增加专利、技术标准、技术秘密、获奖情况以及重点课题承担情况等内容作为参考标准,进行个性化评价。例如,对参与基础研究、前沿探索的工程硕士生和博士生,优先评价其新发现、新观点和新原理;对参与型号攻关、工程应用的工程硕士生和博士生,则着重评价新用途、新功能和新方法[8]。这种评价方式有助于引导学生更加注重实际应用和技术创新,提高解决实际问题的能力。

(二) 优化课程模块设计,创新教学方法,递进式提升理论知识和专业素养

课程内容的制定是实现培养目标的关键环节,其合理性对研究生的培养特色和质量具有直接影响。在工程类研究生的教学安排和内容设计上,强调在理论教学的基础上,充分借助实践教学环节,帮助学生更好地理解和掌握理论知识,并注重实践教学在课程设置和内容中的作用,以提高学生的实际操作能力和问题解决能力。因此,本模式构建“平台课程+模块特色课程+理论实践融合课程”的培养体系,促进基础理论知识、工程管理实践和工程应用知识的有效融合,最终实现“认识—理解—实践”三阶段递进式培养,助力专业基础知识和专业素养提升。汲取国内外工程硕士课程改革的经验,紧密围绕本学科特色,优化课程内容,注重知识面的拓展、实践性的加强和学科交叉,强调工程实践概念。合理设计课程模块,减少过多的理论内容,增加实际应用的元素,以帮助学生更好地将理论知识应用于实践中。一方面,基于专业基础选择平台课程,让学生打好理论基础,做好专业基础知识储备;另一方面,基于国家需求和企业特征,与企业共建特色模块课程,让学生充分了解应用前沿、工程案例、专业知识并与实际接轨。同时,适当强化实践教学环节,增设企业与学校共建的实践性课程,重点放在技术型课程的教学上,以帮助学生更好地将理论知识应用于实际操作中。