竞赛驱动下多维情境设计在教学中的实践与探索

作者: 杨红 姜慧明 金华 吕国忠 孙晓东 鲍雅静

摘 要:教师教学竞赛是促进并提升高校教师教学水平的重要方法和手段,也是教师能力展示的发展平台。通过教学技能展示、思想交流、理念重铸,推动教学水平快速提升以及教学改革的超前示范作用。该文以参赛教师讲授的植物学课程为研究对象,赛后反思取长补短、深挖痛点,探讨赛后重新构建灵魂思政为引领、任务驱动为抓手、信息化融入为辅助、过程化考核为依据的多维情景课堂的探究实践过程。

关键词:教学竞赛;多维教学;植物学;教学水平;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)16-0096-04

Abstract: Teacher contest is an important method and means to promote and improve the teaching level of college teachers, and it is also a development platform for teachers' ability display. Through the display of teaching skills, exchange of ideas and recasting of ideas, it has promoted the rapid improvement of teaching level and the leading demonstration role of teaching reform. This paper takes the botany course taught by the participating teachers as the research object, reflects on learning from each other and digging deep into the pain points after the game, and discusses the exploration and practice process of the multi-dimensional situational classroom with the reconstruction of soul politics as the guide, task driven as the starting point, information integration as the auxiliary and process assessment as the basis.

Keywords: teacher contest; multi-dimensional teaching; Botany; teaching level; teaching reform

近些年,随着高校扩招规模的不断扩大及新专业的建设的需要,国内很多高校引入了很多年轻的高层次人才。作为高校发展注入的新鲜血液,青年高校教师大多具备较高的科研水平,但由于多数新入职的青年教师为非师范专业毕业,一般经过简短的教师岗前培训就直接走上了教学岗位[1]。因此,多数青年教师的授课经验基本都依赖于自己边教边学的摸索方式进行积累和提升,这种“闭门造车,自学成才”的成长模式对于青年教师本身而言是漫长而低效的,然而大学生在高校期间受教育的模式要求则属于短暂而高效的。青年教师教作最为高校教育的未来的中坚力量,大多具备较好的学习能力和执行性,如何快速提高青年教师群体授课能力成为当前高校教师教学育人能力提升的重要课题[2]。

课堂教学是高校教师向大学生讲授专业知识的主要渠道,教育部及其他相关部门先后发布了《中共教育部党组关于加强高校课堂教学建设提高教学质量的指导意见》[3]和《关于加强新时代高校教师队伍建设改革的指导意见》[4],强化深入教学改革,提高教学质量的同时,更加重视高校师德师风建设及业务能力水平的提升。高校教师教学竞赛是教师教学经验沟通、交流和学习的重要平台,通过竞赛教师不但可以发现自身教学中的不足,还能从其他教师授课过程中得到启发,让教师在竞赛中不断反思—改革—提升,最大效率地促进教师的教学能力的飞跃,从而达到优化师资队伍,提升教学水平的最终目标。

一 教学竞赛中分析凝练植物学课堂教学痛点

植物学是一门实践性要求较高的理论课程,也是高校生物、农、林等专业学生重要理论基础课[5]。在过去几年的教学中,课程组成员中发现传统的植物学教学模式存在较多弊端,即认知发展未达均衡,思政融入需入心,具体问题表现如下。

(一) 如何基于授课群体特征变化重构课程体系

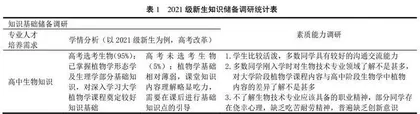

植物学课程是我校生物技术专业开设在大一第一学期的专业基础课程。鉴于2021年国家高考政策变化,部分省份首次实行“3+1+2”高考模式,新入学的新生中可能会有部分同学高考没有选择生物,使得以往在相同知识起点上的教学模式已经不能完全适应新的高考政策下的新入学的大一新生(见表1)。如何在有限课时条件下,采用何种教学模式解决植物学教学起点不一致的问题是目前本门课程教学中面临亟待解决的重要问题。

(二) 如何改变重理论轻实践,实现知识与技能同步提升

由于传统授课模式主要以教师课堂讲解为主,学生对知识的掌握大都停留在书本和课件层面上,教学中缺乏理论联系实际,从而导致学生学习表现被动,对知识学习缺乏探究精神,发现问题、解决问题能力不高[6-7]。因此,如何做好课前的知识储备补充与引导、课中多维度渗透与传授、课后知识巩固与实践应用能力提升将成为教学改革中的重要任务。

(三) 如何加强考核方式的多维性和科学性,提高学生主观能动力

大连民族大学传统植物学考核模式主要以期末考试和平时成绩两部分构成。平时成绩的评定大都以出勤率为基础,加上老师对同学的主观印象来打分,这种评价方式并不能够很客观地体现学生学习的积极性,例如:有些学生虽能按时上课,但却是“身在曹营心在汉”的状态,单纯点名或打卡均不能客观公正地体现学生的学习态度和效率,易造成学生忽视平时知识积累的学习惰性,从而形成期末高分低能的教学效果。

(四) 如何实现课程思政掷地有声却又润物无声融入课堂

课程思政是现代高等教育灯塔,也是高校素质教育的重要手段。目前高校的授课群体以“00后”为主体,受成长环境和社会因素的影响,他们熟悉网络、关注媒体,不同的网络思潮对大学生的人生观、价值观塑造产生较大影响,教师应利用科学合理的授课方式对学生思想进行正确引导、同时避免专业教学与思政教育互为隔绝的“孤岛效应”,构建中阶桥梁认知过渡,才能使得低、中、高阶的认知顺利贯通(图1)。

(五) 如何在课程中构建创新思维

传统教学中“死学知识,学死知识”的局面使教师需要在教学过程中关注不同学生群体兴趣特点,正确引导学生学习兴趣和发展方向,结合专业人才建设,将专业知识融入到创新创业赛道,引导学生利用所学知识积极参、设计、拓展自己的应用能力,教师也将在自己专业背景下为学生提供创新思维及能力培养的坚实后盾。

二 竞赛中植物学课程多维度教学模式的构建

针对以上教学中存在问题,教学团队探究当前高等教育发展趋势和理念,积极参加各种高效专业培训(如骨干教师培训、课程思政培训、雨课堂培训等),及时对教学过程中学生的状态与反馈进行沟通与交流,针对共性问题积极开展探讨和改革,课程组教师根据不同章节内容的特点,将“对分课堂”“项目教学”“任务驱动教学”、建立以教师科研为导向的“创新工作室”、思政素材库构建等多维度教学方法和理念应用或延伸到课堂中,收获较好的教学效果。同时团队提出,以素质培养为认知环节的“转接器”,以课程思政为引领,任务驱动为导向、多层面考核为基础构建多维度教学实施方法,利用信息化技术强化互动与实践,设计贯通低、中、高阶认知的教学方案,形成“认知强化、素质融合”的多维度教学模式。

(一) 筑牢思政引领作用,营造课堂优质人文气质

在全国课程思政大背景下,教学团队针对植物学课程问题开展深入思考与探索,构建以“灵魂”思政为引领,灵活运用符合当前大学生学习特点的现代高校教学课堂环境、教学理念和方法,建设现代教育技术与科学知识同行并进的高效智慧课堂。教学团队构建思政题材库,让思政教学更加规范化,真正成为多维教学模式的引导者,正确引导学生学习兴趣和价值理念,构建“富有精神气质、有血有肉的课堂”的课堂文化,让每个思政题材都能闪亮发光,真正成为“它山之石可以攻玉”的画睛之笔。例如,在讲解胎座结构类型这个知识点时,给学生讲授石榴的胎座的结构特点,从而让学生更加深刻理解习近平总书记关于民族团结借用“石榴籽”的比喻的深刻寓意(图2)。

(二) 注重多信息手段融入,优化教学资源配比

充分挖掘并利用优秀授课资源,在这个转变中教师要有效“导”,引领学生认真“做”。合理调配不同教学平台使用比例,注重课堂知识的延伸与拓展,使得“海”(优秀精品课程推荐)、“陆”(教师线上或线下答疑解惑的讲解)、“空”(自建网络平台上的辅助教学内容)模式下的线上、线下混合教学相辅相成、协同发展(图3)。课程组针对国内疫情形势变化,同时结合学校授课指导意见,及时调整线上、下线教学方法及授课资源比例,尤其是开展线上教学期间利用学校泛雅教学平台建设一劳永逸的课程资源,并以此为契机建设并不断完善线上资源库,如课程录播视频、课程习题库、思政素材库、测试库、校外课程资源链接推荐、讨论主题搜集等,让线上资源不仅能够真正成为教师线上授课的助力军,也将成为教师线下授课协同共进的股肱之臣。这也将在很大程度上改变学生把授课教师作为知识学习的唯一抓手的现状,对巩固学生课后学习、提升知识认知程度、拓展专业视野等方面起到很好的辅助作用。

(三) 多维目标引领课程,任务驱动助力课堂

传统的课程教学目标大都只重视“知识与技能”目标的设计与实施,常常不能够准确地把握“过程与方法”“情感态度与价值观”教学目标的指向性。通过课程框架重铸,多维教学模式的拓展实现大学生“知识与技能”“过程与方法”锻造与历练。针对不同的教学知识点,制定不同实践性任务,例如:在植物茎的学习中,关于茎的分支方式、芽鳞痕、叶痕、叶迹等知识点讲解后,让学生亲自在到校园或周边的自然环境中认知并拍摄相应结构的图片,在实践中发现、辨析问题并能够及时解决问题,在提高教学效果同时,也增强学生学习兴趣。

(四) 优化过程考核方式,提高考核效率和客观性

传统“一卷定终生”的考试模式往往会造成“考前玩命背,考完都不会”尬学局面,把学习结果通过一张卷子来评定确实缺少科学性和客观性。针对这种现状,教学团队注重过程教学的评定,例如通过雨课堂和学习通平台及时发布课后习题,通过线上数据了解学生对课上和课后教学的参与程度及知识点掌握情况,使得教师很好掌握学生课上课后的学习效果与知识掌握程度。再如通过增加课后实践认知环节,根据学生学习参与度、作业完成度进行评分等。笔者认为注重学习过程管理才能真正监督并了解学生学习进度以及思维动态,并针对学生具体问题以及不同批次授课群体特征差异,因“学”制宜地调整并制定教学设计,从而最大程度地提高教学效率。

三 教学创新大赛的作用及意义

(一) 利于教师发现问题,及时反思

教师在教学竞赛中通过现场自身授课经历,结合观摩其他专业或领域的优秀教师的精彩授课场景,不仅能够非常客观、直接地发现自身不足,也能很好地从旁观者角度发现其他教师优势与不足,使得教师能够更好地取长补短、“观师学艺”,很好地促进教师在教学中不断反思、历练、改进,更加高效地整体推进教师教学水平的提高,从而达到以赛促教的基本目的。