新工科背景下通识教育课程体系改革探究

作者: 李津津

摘 要:新工科建设要求高校加快工科本科课程体系改革,主动应对新一轮的科技革命和产业变革,服务“中国制造2025”“碳达峰·碳中和”等国家战略。该文以工科专业机械工程为对象,对本科阶段的通识教育体系的改革进行探讨,分析目前高校工科专业在通识教育方面存在的主要问题,并基于“价值塑造、能力培养、知识传授”三位一体的教育理念,对通识教育提出具体改革措施和建议,为传统工科专业的发展和高质量人才的培养提供一种新思路。

关键词:新工科;通识教育;教学改革;三位一体;机械工程

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)18-0052-04

Abstract: The construction of "new engineering" requires the universities to speed up the reform of undergraduate curriculum system, to actively respond to the new round of scientific and technological revolution and industrial transformation, and serve the national strategies of "Made in China 2025", and "peak carbon dioxide emissions and carbon neutrality". This paper discusses the reform of the general education for the undergraduate, analyzes the main problems existing in the general education of the engineering majors, and finally provides some specific reform suggestions for the general education according to the trinity of "value shaping, ability training, and knowledge imparting". It provides a new idea for the development of traditional engineering majors and the cultivation of high-quality talents.

Keywords: new engineering; general education; reform in education; three-in-one; mechanical engineering

为了在新一轮科技竞争中占据主动地位,使我国科技发展实现从量到质、从单点到系统的突破,教育部正在全国各个高校积极推进新工科建设,以期全面助力我国创新型卓越工程科技人才的培养,提升我国人才的国际竞争力和号召力,为我国产业高质量发展提供人才支撑。新工科建设对机械工程等传统工科专业的人才培养也提出了更高的要求和目标。随着科学技术的不断创新以及机械学科的高速发展,机械工程专业不再是传统意义上单一、分散的机械产品设计与制造加工,新理论、新概念和新工艺的不断涌现给机械学科带来了前所未有的发展机遇。在多学科交叉与融合这一机械学科改革的重要发展趋势下,形成了以智能制造、人工智能、微纳制造等为代表的全新研究领域。例如现代机械设计已不再属于纯工程技术范畴, 而是作为自然、人文和社会科学相互交叉、基础理论与工程技术高度融合的设计学科出现在人们的视野中,这就要求机械专业方面的学生一方面需具有系统的产品设计、制造等领域的综合素质以及通过创新思维解决实际工程问题的本领,另一方面需具备一定的团队合作、沟通交流与表达、组织领导和决策等综合能力。

清华大学在2018年针对机械学科的发展提出了“双T”理念,即培养引领行业发展的科学家和具有卓越领导力的工程师;同时强调学生独立思考能力以及创新思维的培养,致力于面向新时期中国制造培养创新设计人才。机械学科发展的新趋势对机械专业的人才培养提出了更高的要求和挑战,为了培养具有全球视野、健全人格、正确价值观的创新型人才,传统的人才培养模式已经不再适应时代的发展,急需进行改革创新。课程学习作为人才培养的核心环节之一,在培养高质量复合型创新型人才方面发挥着重要的基础作用。因此,如何构建适应未来机械学科发展的人才培养课程体系已成为机械专业新工科建设的重点和关键之一。其中通识教育作为高等教育的重要环节,不仅是提高学生认知水平、综合素质和人文修养的重要手段,也是学生学习专业课程、开拓视野、培养科学研究创新精神的重要支撑。因此,构建合理的通识教育体系是实现上述教育理念的一个重要手段,也是新工科背景下机械专业的高质量发展和人才培养的重要保障。

一 通识教育的现状

通识教育的核心在于培养学生正确的人生观和价值观,使之成为一个能够独立思考、拥有健全人格的“世界公民”。通识教育主要聚焦人文、自然和社会科学三个方面,包括基础科学知识讲授、健全人格的培养以及正确价值观体系的构建,帮助学生探究人类精神的自由、心灵的富足、生命的价值以及思想的升华[1]。哈佛大学在1945年发表了《自由社会中的通识教育》[2],对大学通识教育进行了详细描述,认为通识教育需要关注学生价值体系的构建以及心智品性的培养,包含了教育中除专业知识和技能之外的几乎所有方面,包括价值判断、艺术鉴赏、批判分析和抽象思维、深度学习、历史意识和沟通表达等。

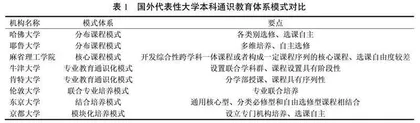

目前学界公认的通识教育模式始源于美国,通识教育与专业教育并举的模式已经成为美国一流本科教育的基本形态。哈佛大学和耶鲁大学等专业性、综合性教育前沿基地是美国开展通识教育的先行者和践行者,它们在通识教育课程设计、体系构建、模式探索等方面进行了大量的实践。美国大学本科教育的通识课程体系在长期发展中主要形成了两种结构模式:一是以哈佛大学、斯坦福大学为代表的分布课程模式,二是以麻省理工学院为代表的核心课程模式[3]。前者给予学生更大的选课自主权,要求学生从除自己专修领域外的包括人文艺术、社会科学、自然工程与科学等其他类别和领域中选修一定学分课程,而后者则基于特定开发的综合性跨学科一体课程或者构成一定课程序列的核心课程,对几乎所有专业学生采取统一标准,选课自由度相对较低。这两类课程模式的共性之处在于主要课程都设置在本科的前两年,并且要求学生均衡选择、全面学习(表1)。

相对而言,英国的通识教育与美国不同,一直主张人文教育为主体,特别注重人文社科和文化教养的教育,反而忽视了对专业技能和科学技术等方面的培养。随着工业革命和科学技术产业的发展,英国高校已经形成了一种将通识教育融入日常专业教育中的不明确分离通识教育和专业教育的课程模式,逐步实现专业教育通识化[4]。例如牛津大学[5]设立了三大学科群,包括工程学、计算机科学、英语等在内的Ⅰ科专业,包括古典文学、古现代历史、现代经济学在内的II科专业以及包含政治经济学、古典哲学和管理学的III科专业,同时课程设置具有阶段性,学生需要完成一定的基础课程之后才能进入下一阶段的学习。肯特大学[5]则采用设立人文科学部、社会科学部以及自然科学部的方式进行课程设置,三大学部分别设置2~3门基础课程。除正规课程之外,许多高校会同时辅以讲座、研讨会、辩论以及带有娱乐性质的俱乐部社团活动等形式,帮助学生通过多方位学习实现知识的融会贯通。

日本二战后从美国引进的大学通识教育体系经过几十年的发展,目前主要形成了通用核心型、分类必修型和自由选修型三种课程单独培养或者结合使用的课程模式[6]。其中东京大学实行大类招生,采用了四步走的本科培养机制:先进行两年通识教育,然后再进行专业分流,最后完成两年专业技能教育[7]。在经过文理科分类招生后,教养学部针对通识教育建立数理信息、物质生命、思想艺术、社会制度、国际地域和人类环境六个门类的核心课程群,并为不同类别学生制定相对统一的研修标准进行培养,同时加之社团第二课堂以及师生自发组织的各类文化活动等实现对正规通识教育课程的补充。相较于东京大学,京都大学[7]转而建立规模较小的依附于专业学部的国际高等教育院,实行以“人文·社会科学模块”“自然科学模块”“信息学科模块”“外语模块”“健康·体育模块”“职业生涯形成模块”“综合科学模块”“少数教育科目模块”八个模块为基础的通识教育课程体系。

二 通识教育课程体系的改革与构建

《教育部关于2013年深化教育领域综合改革的意见》[8]指出,要探索把通识教育模式作为创新人才培养的重要途径,培养专业能力扎实、人格健全、具有高度社会责任感的高素质人才。近年来,我国多个高校及机构结合国外教育理念的经验开展了“通识教育”中国化的探索。其中浙江大学和复旦大学[9]逐渐形成了以“通识核心课程”为主体的基本课程单元模式,通过不同领域方向的课程的协同实现跨学科学生培养的目标,课程内涵与美国的“核心课程模式”较为接近。而中国科学院大学、中国科学技术大学这两所理工科院校的通识教育体系极为相似,都包括通识必修课和选修课两部分,对科学技术类和人文社科类课程分别制定了不同的学习目标和要求。浙江工业大学[10]近年来新工科通识教育形成了“1+5x”的培养课程结构,学生在学校指定的通识必修课基础上,可以在“科学素养”“人文情怀”“创新创业”等5个类别中各选修一门自己感兴趣的课程。此外,还有很多高校近年来开始实行大类招生,实行前两年通识教育,后两年专业教育的培养机制,以及建立基于书院制度的通识教育新模式,来对现有通识课程体系进行创新,全面提升学生的综合能力。

虽然近年来我国高校在通识课程教育方面取得了很大的进展,在引导学生文理贯通方面取得了一定成效,但是仍然存在一些问题,比如通识教育课程还没有形成完整的体系,缺乏统筹构建和长远规划,部分通识教育课程的知识存在重叠和碎片化的现象,课程之间缺乏系统设计和内在的联系以及与社会实践的有机结合。在这种情况下,学生由于缺乏系统的知识体系,再加之对课程的学习目标不明确,很容易导致学生选课过于片面化、集中化,不利于学生的全面发展。这些问题不仅限制了我国本科通识教育的发展,也不利于高质量人才培养目标的实现。因此,这里我们对现有的通识教育课程出现的问题进行了梳理,从顶层设计层面对工科专业通识教育课程体系进行全面改革和构建,通过精心设计有内在联系的通识课程体系,分阶段向学生传授基本且全面的知识、常识,引导学生进行跨学科探索,结合社会实践,帮助学生建立完整的知识体系(图1)。

首先,从课程设计层面需要对工科专业通识类的课程构建贯通式教学体系,整合现有的课程资源,同时结合行业发展,开设若干门前沿通识课程。在此基础上,根据课程的特点和知识内容,合理设置不同模块和子模块的课程分布,解决现有通识教育课程知识重叠和碎片化的问题。各个高校需要根据机械工程等工科专业的发展趋势,因地制宜,精准施策,构建系统的通识教育课程体系,促进学生的全面发展。通识教育课程体系可以按照数理逻辑推理、自然科学技术、社会科学、语言与写作和人文与艺术五个方向进行大类划分,每个方向上都设置若干门相关课程供学生选修,除了必修课程之外,其余课程由学生自主选择,满足规定的学分要求即可,引导学生在广泛的基础性课程中找到自己的学习兴趣点,进而根据自身的兴趣点就相关领域进行更深入地探究,培养学生的学术志趣。当前很多通识课程之间的联系性、耦合性、逻辑性不强,很多是独立存在的,课程之间缺乏内在的系统性和延续性,学生选课时由于学习目标不明确,加之凑足学分、随意选择的心理,往往导致所选课程缺乏广泛性和全面性,长此以往,不仅影响学生的成长,也与通识教育的培养目标相违背。因此还需要教师提前引导学生了解通识教育课程的重要性,给予学生一定的目标引导,赋予学生更大的选课自主权,鼓励学生在基本知识、基本技能、体育和特色课程中均衡选择,追求全面发展。