基于新工科驱动生态文明建设的环境类专业大学生“双创”素养强化路径

作者: 张海涵 冯永宁 潘思璇

摘 要:在生态文明和新工科建设背景下,具有优良创新创业素养的环境类专业大学生是社会的需求和高校人才培养的目标。该文从环境类专业大学生应具备的四种“双创”素养出发,聚焦创新创业体系建设、师资团队构建、实践平台搭建和保障机制不完善等不足,有针对性地通过“两个优化”和“两个搭建”具体路径展开攻坚战,以此推动环境类大学生“双创”素养强化,培养符合生态文明建设需求的环境类“双创型”人才。

关键词:新工科;生态文明;“双创”素养;环境类专业;强化路径

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)18-0067-06

Abstract: Under the background of the construction of ecological civilization and new engineering, environmental college students with excellent innovation and entrepreneurship literacy are the demand of society and the goal of college talent training. We start from the four types of Innovation and entrepreneurship literacy that environmental college students should have. Otherwise, focusing on the shortcomings of innovation and entrepreneurship system construction, teaching staff construction, practice platform construction and imperfect guarantee mechanism, and target on the specific paths of "two optimization" and "two construction", as so to promote the Innovation and entrepreneurship literacy of environmental college students and cultivate environmental "Innovation and entrepreneurship talents" that meet the needs of ecological civilization construction.

Keywords: new engineering; ecological civilization; Innovation and entrepreneurship literacy; environmental majors; reinforcement path

自生态文明建设提出以来,为实现将可持续发展提高到绿色发展高度的目标,国家相关政策、地方相关措施、高校相关改革都围绕着该方针进行了一系列响应,各类科学研究、科技成果层出不穷,旧产业转型、新技术落地、新人才引进的需求提高,带来大量创新创业机遇和人才需求。为满足生态文明建设的人才和技术需求,国内高校依托新工科建设浪潮进行积极改革,在课程体系建设、课程内容设计、课堂教学方法和思政元素融合等方面进行了广泛而深入的探索与实践,并取得了一定成绩,为生态文明建设输送了一批批优秀人才。然而,近年来大学生在创新创业方面出现创业率下降、实践动手能力较差、市场竞争优势不明显等问题,这些问题表面上看是学生缺乏相关创新创业经验和新冠感染疫情对就业市场的冲击所导致的,实质原因是学生缺乏内在的创新创业素养,其制约我国科技的进步、社会的发展以及人才素质的提高,而当今世界国家之间博弈的背后实质上是人才之间的较量,因此大学生“双创”素养的培养与强化应该受到高校更广泛的关注[1-2]。

在此背景下,本文总结出四方面环境类专业大学生应具备的“双创”素养,结合西安建筑科技大学环境类专业人才创新创业素养的培养情况,分析培养过程中存在的四方面不足,并针对相关不足提出“两个优化”和“两个搭建”具体路径,探索环境类大学生“双创”素养强化的具体路径,进一步推动“双创型”人才培养模式在新工科浪潮中的深化改革。

一 新工科建设浪潮对推动环境类专业大学生“双创”素养强化的意义

2017年教育部对高校新工科建设提出了明确要求,指出新工科建设的重点应该是工程人才创新创业能力的培养和工科人才创新创业培养体系的建立[3]。在新工科建设过程中,学生通过接受创新创业教育和参与创新创业竞赛所培养出的“双创”素养可以用于生态文明建设中,赋予生态文明建设新的生命力;生态文明建设背景下,学生运用“双创”素养使创新技术与绿色生态结合引导新的创新创业方向,为生态文明建设催生新的热点研究领域和创业热潮,以促进创新创业和生态环境保护持续发展。环境类专业大学生是生态文明建设的主要后备军,其“双创”素养的高低将显著影响生态文明建设的实现。

综上所述,新工科建设可以助力大学生“双创”素养的强化,依托国家生态文明建设的政策利好,在学习专业知识的同时培养“双创”素养和生态文明道德观念,让有扎实专业技能和理论知识的环境类专业大学生在生态文明建设的过程中发挥应有作用。

二 生态文明建设过程中环境类专业大学生应具备的“双创”素养

结合2015年国务院办公厅印发的《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》以及教学实践过程中的经验,提炼总结出如下环境类专业大学生应具备的四方面“双创”素养。

(一) 主动探索能力

主动探索能力是创新创业人才培养的不竭动力之源。具体而言是学生有接收新知识的主动性,有探索复杂问题的好奇心,有关注整体大局和细节要点的洞察力,不是由教师主导,而是学生主动发现问题、提出问题、讨论问题[4]。生态文明建设孕育大量商机也带来多样的环境污染风险,这些商机和风险需要由主动探索能力的环境类专业大学生去发现、去探索、去思考,才能进一步开创新的技术、理论和方法。

(二) 团队协作能力

团队协作能力是始终贯穿创新创业人才培养全过程的基石。为实现生态保护和可持续发展齐头并进,生态文明建设过程中关系着多个学科和多个方面,具有典型的多学科融合特点,因此离不开不同学科之间的充分交流、团队成员的相互合作。好的团队协作能力能够将每个人的专长发挥到极致,在提高办事效率的基础上实现共赢。

(三) 批判创新能力

创新思维是创新人才的首要竞争力和主要优势[5]。生态文明建设背景下,与经济社会发展相联系的复杂环境问题不能仅依靠经验和传统方法解决,批判性思维将是跳脱出传统思维寻找新火花的“跳板”。在主动探索能力得到良好培养的基础上,批判创新能力使学生有能力在发现问题之后进一步开拓思维解决问题,延伸出顺应时代发展的新想法,体现大学生在学习过程中的自主思考和个性化发展。

(四) 自主实践能力

自主实践能力是环境类专业大学生创新创业素养的整体体现。新工科建设的核心目标是培养社会发展所需,实践和创新能力强、适应能力强、具有跨界整合能力的复合型工程技术人才[6]。作为工科专业的环境类专业大学生,需要通过参加创新创业竞赛或是社会实践来实现“双创”素养的“外显”,通过自主收集资料、积极备赛、主动合作等方面培养自主实践能力,在实践中积累创业经验并锻炼受挫能力,最终成为有能力独当一面的“双创型”人才。

值得注意的是,上述四种“双创”素养并不是割裂的,而是相辅相成的。主动探索能力是批判创新思维萌发的基础,而自主实践能力和团队协作能力让创新思维有了生根发芽的可能。因此,单独去强化某一种“双创”素养是不可取的,应该将强化过程潜移默化地融入人才培养体系的全过程、全方位中。

三 “双创型”人才培养过程中存在的问题

新工科这一理念提出至今,各高校围绕其开展的改革与实践与日俱增,如改革管理模式、深化校企联合培养等,不断探索符合时代与市场需求的人才培养体系,将有利于“双创型”人才的培养。但结合前述四种“双创”素养的发挥和整体建设的实施过程来看,环境类专业大学生“双创型”人才培养体系在以下几方面仍然存在一定不足。

(一) 学科内创新创业体系建设有待完善

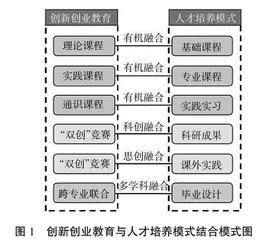

创新创业教育是大学生“双创”素养强化的基础与关键,而优良的“双创”素养是使学生受益终身的,也是与理论课知识紧密结合的,但目前仍有部分学校仅将其视为一个独立的体系,导致创新创业教育与人才培养、学科评估、教学评估方面脱节。目前的不足主要体现在两方面。其一是创新创业教育实践与人才培养体系脱节;尽管许多高校已经增加了创新创业学分并开设了创新创业课程,但是没有经过系统化的设计,仅仅是增加了这个环节,或者是通过讲座、报告等相对简单的形式开展,不仅没有突出自身的学科优势与特色,更不能很好地调动学生的主观能动性,导致部分学生只关注学分的取得与否,认为只要简单地复制粘贴或者依靠团队其他成员就可以取得,自主创新创业意识依然淡薄,阻碍了学生主动探索能力和自主实践能力的养成。其二是没有将创新创业教育实践融入教学全过程;“双创”素养的培养不仅需要课外实践的锻炼,更需要教学过程中老师的引导与鼓励。国家快速发展的今天,技术的更新换代越来越快,与其他学科之间的融合交互也越来越多,因此仅依靠更新速度较慢的课本知识远不能满足“双创型”人才培养的知识体系构建,也不能很好地体现环境类学科的前沿性和时代性,该问题的存在将阻碍学生批判创新能力的培养。此外,虽然已经有不少针对课堂教学形式进行的改革和实践举措,比如翻转课堂、小组合作等,然而实施过程中仍然存在效果不佳或落实不到位等问题,这将不利于学生团队协作能力的培养。

(二) 创新创业师资团队构建有待加强

创新创业师资团队是指导学生“双创”素养强化的领路人。近年来,许多高校在环境类专业教学过程中引入了具有专业理论知识的高水平人才,但受过创新创业培训的专业教师较少,教师在课堂上对学生创新创业意识的引导和培养不足,自然也很难给在创新创业过程中遇到困难的学生提供有效帮助;而对于大多数讲授“双创”课程的教师,虽然经过了系统的课程培训、进行了相关知识的备课,但由于教师本身没有实际的工程参与、创业经验,传授的知识仍然只停留在理论阶段,不能让学生很好地应用到实践中。而在此基础上若是学生有了参与创新创业实践活动的想法,但是由于缺乏专业导师的引导也会让学生的积极性无处发挥,阻碍学生“双创”素养的强化。

(三) 创新创业实践平台建设有待加强

创新创业实践平台是学生培养和发挥“双创”素养的重要舞台,也是提高自我认可度和实现良性循环的关键,因此离不开高校、教师和企业三方的共同努力,然而在实践过程中仍然存在诸多问题。从学校方面看,多数高校的校企合作层次较浅,落到实处的合作并不多,无法为学生提供有效的创新创业资源[7];从教师方面看,教师们普遍重视专业类课程的建设,对创新创业课程的关注度较少、投入较少。此外,创新创业竞赛在开展的过程中,各大竞赛均鼓励大学生跨专业跨院校进行组队,而事实上由于平台的制约学生难以实现跨专业、跨院校的组队,因此所涉及的专业知识面也较为局限,其想法不能依托于平台实现良好的发挥,最终打击学生的积极性,阻碍学生团队协作能力和自主实践能力的培养。