基于供给侧视角的高校“双创”教育人才培养生态化系统实践路径研究

作者: 叶青 李欣瞳

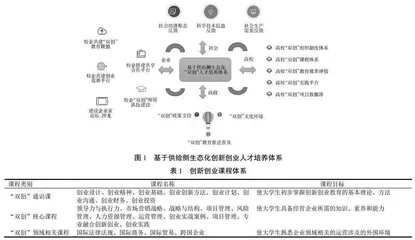

摘 要:培养“双创”人才是我国发展战略中的重要一项,是我国经济发展的“双引擎”之一。该文根据大量文献研究和企业调查,总结出目前“双创”教育存在支撑体系不完善、高校对“双创”教育重视度不高、“双创”培养模式不完整、课程体系不完整和“双创”师资队伍缺乏等问题。提出基于供给侧视角建立“政府-企业-社会-高校”相互作用的“双创”人才生态化培养系统,完善当前“双创”教育的运作模式,设计“双创”教育课程体系,建议“双创”师资认证,提出重视因材施教和全方位、全过程推进“双创”教育,提高专业和“双创”融合度的教育理念。

关键字:“双创”教育;供给侧;生态系统;课程体系;专业和“双创”融合

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)18-0073-04

Abstract: Cultivating entrepreneurship and innovation talents is an important part of China's development strategy and one of the "double engines" of China's economic development. Based on a large number of literature studies and enterprise surveys, this paper concludes that there are some problems in the current entrepreneurship and innovation education, such as the imperfect support system, the low attention paid by colleges and universities to entrepreneurship and innovation education, the incomplete training model of entrepreneurship and innovation, the incomplete curriculum system and the lack of entrepreneurship innovation teachers. It proposes to establish an ecological training system of entrepreneurship and innovation talents based on the interaction of "government - enterprise - society - university" from the perspective of the supply side, improves the current operation mode of entrepreneurship and innovation education, designs the curriculum system of entrepreneurship and innovation education, proposes the certification of entrepreneurship and innovation teachers, and puts forward the educational concept of paying attention to teaching students in accordance with their aptitude, promoting entrepreneurship and innovation education in all aspects and the whole process, and improving the integration of specialty and entrepreneurship and innovation.

Keywords: "mass entrepreneurship and innovation" education; supply side; ecosystem; curriculum system; integration of specialty and entrepreneurship innovation

“创新创业”简称“双创”。国外“双创”教育始于20世纪80年代,以乔布斯、比尔·盖茨等为创业代表。我国“双创”教育理念始于1999年大学生创业挑战杯竞赛。近年来,国务院和教育部对我国高校“双创”教育给出明确指引:2014年我国教育部发布相关文件中强调高校要将“双创”教育贯穿在人才培养的全过程中;2015年李克强同志在政府工作报告中指出“大众创业、万众创新”为我国经济增长的“双引擎”之一[1];2018年国务院相关文件指出推进“双创”国际合作,支持“一带一路”相关国家开展“双创”合作[2];2020年教育部相关文件中明确把培养有全球竞争力的“双创”人才放在重要位置[3]。

“双创”教育已成为当前高校教育的热点话题。全球著名的创业管理商学院——百森商学院,提出“创业遗传代码”教育理念,提出高校开展“双创”教育不是培养速成型企业家,而应更多致力于培养适应未来社会发展的企业家精神和专业素质[4]。日本政府、学者和企业通力合作,实现“产官学”三者结合体系,是日本战后经济起飞的重要经验[5]。我国很多学者和教育专家借鉴国内外的研究实践开展“双创”教育的研究。胡桃等[6]研究了斯坦福大学的“产学研”双创教育模式和百森商学院“双创”课程体系对我国教育的启示。马永斌等[7]运用“大学-企业-政府”模式解决“双创”教育问题。陈岩等[8]提出专业融合双创教育从创业认知、体验、专业技能、竞技能力到实践能力培养的实践模式。黄婕等[9]提出以知识生成模式为视角,从组织制度、课程体系、师资队伍和实习实践等方面探索“双创”教育体系。李辉等[10]提出高校“双创”教育应遵循“一带一路”的国家战略逻辑,时代需求逻辑和遵循知识变革逻辑,应提高课程“专创融合”度。

从大学生“双创”教育研究现状和发展趋势可以看出,当前对大学生开展全过程的“双创”教育可以促进社会就业、经济进步和高等教育的健康发展,能推动高等教育综合改革。

一 研究理论基础

本文以供给侧理论为视角,研究当前“双创”教育存在的问题,提出高校“双创”教育的实践路径,实现“双创”教育的精准供给。

供给侧理论的核心是注重需求侧的管理,通过刺激需求达到经济调控的目的。在市场中,生产者属于供给侧,消费者就是需求侧。基于供给侧理论,从生态学的角度研究高校“双创”教育的实践路径。“双创”教育的基本内涵是开发和培养大学生的创业意识、创新能力和创业的基本素养。创新可以是一种创意转化为技术实现,也可以是一种技术的变革,可以是某个产品的局部改进,也可以是整体的系统再造。创业可以理解成与一群志同道合的人共同努力完成某个有意义的事情,其特点是没有确定性且充满挑战,在这过程中需要通过奋斗、积极行动和坚持推进事情进展,需要有良好的心理素质和心里承受能力,遇到失败能变失败为动力,能用创造性的思维解决问题,直到事情成功创造经济收入与社会价值。创新支撑着创业,是创业的核心和本质。有了创新的思维和创业的意愿、具备创业知识和实践能力、遇到好的市场契机,更容易创业成功。

供给侧理论能创造良性循环的市场生态系统,使用供给侧理论应用在“双创”人才教育培养生态化系统中,在这过程中高校积极主动地加强与政府、社会和企业的联系,通过高校“双创”教育的培养向社会输送适合的、能推动经济增长和社会需要的“双创”人才,同时通过政府、社会和企业的信息反馈,高校实时调整“双创”培养策略,使“双创”人才培养系统形成良性循环。基于供给侧理论,从生态学的角度研究高校“双创”教育人才培养模式的运行机理,探索应用型高校人才生态化培养模式的实践路径,不仅有助于构建多层次的“双创”人才培养体系,同时也对推动经济新常态下“双创”教育供给侧改革,实现“双创”教育对社会的精准供给。

二 我国高校创新创业教育存在的问题研究

(一) “双创”教育支撑体系不完整

“双创”教育支撑体系的建设不能一蹴而就,当前我国“双创”教育虽然已取得了很大进展,但“双创”教育支撑体系还尚不完善。具体体现在高校在大学生创业竞赛中的“双创”项目很多,但能坚持下来或“双创”成功的项目则是风毛鳞角。“双创”项目的发展受很多综合因素的影响,比如政府的政策支持和激励、创业资金、管理制度、项目设施、创业场地和运营模式等各方面限制,也面临创业项目不能带来收益等现实问题。需要基于供给侧视角,“政府-企业-高校”共同参与,共同建设支撑“双创”体系,为“双创”教育提供良好的实施环境,高校“双创”人才培养和社会人才需要相匹配,实现“双创”人才的精准供给。

在宏观层面,“双创”教育需要有中央及地方政府各主管部门的政府政策指引和政策激励,优化“双创”制度环境,提供一站式的政策支持。在中观层面,需要有行业组织和高等教育机构共同创建创业平台、搭建优质师资队伍,提供创新创业指导。在微观层面,学校融合专业特色,围绕“双创”核心环节实施“双创”人才的培养。

(二) 高校对“双创”教育重视程度不高

从国家宏观层面,“双创”教育逐步摆在国家发展的重要战略位置。在微观层面,各高校也积极响应国家政策开展对大学生“双创”素质的培养。但目前从高校人才培养过程和人才培养结果来看,高校对“双创”教育的重视程度不高。具体体现在高校在“双创”教育的课程学分设置及课程的安排。理工类高校平均学分设置为6.78分,综合类高校平均学分设置为1.62分,其他类高校平均学分设置为2.87分[8]。在课程安排上,大部分高校将创业课程安排在大三和大四学生比较忙碌的阶段,学分设置为弹性设置。这个阶段的学生没有更多的时间和精力学习和实践,会导致学生敷衍对待,使创新创业课程培养目标难以达成。

高校在人才培养策略层面需要把“双创”教育的培养放在重要的位置,在各专业的人才培养方案中和课程体系设置中层层体现,并落实“双创”教育的实质内容,使“双创”教育贯穿、落实到人才培养的全过程。高校要转变“双创”教育理念,努力探索和实践适合社会经济发展的“双创”人才培养路径,不断提高“双创”课程所占比重,重视“双创”知识、技能、态度和意识培养,提高“双创”知识与专业的融合度和学生“双创”实践能力。

(三) 高校“双创”教育培养模式不完整

国内大部分高校侧重创新创业精神、创业态度和意识的培养,而具体实践引导不足,和“双创”教育与专业教育相剥离。具体体现在:“双创”教育的设置大多以校内讲座、就业指导部门指引和创业大赛等形式,仅注重专业教育和就业教育,忽视“双创”教育。

高校应该注重培养和塑造学生正确的价值观,应注重学生“双创”能力、态度和意识的培养,同时通过具体的“双创”实践,融合专业,让有经验的老师指导实践,锤炼学生品质与“双创”能力,使学生在未来发展中创新创业成功的可能性变大。我们需要有一套先进的“双创”教育培养模式,使“双创”培养目标得以实现。在培养模式中需要贯穿学生的创业精神、创业品质和创业实践能力的培养。创业精神和创业品质体现在:创业者需要有艰苦奋斗的精神、自强不息的品格,要勇于尝试和乐于开拓,还要有积极的行动和能够坚持的决心。创业者需要明确创业的目的和正确的价值取向,不以追求个人财富为目标,而是通过“双创”活动创造价值和在“双创”活动中收获自我幸福的能力。创业实践能力的培养体现在:以学生为中心,学生通过“双创”课程体系的学习,融合具体专业的“双创”项目进行实践,有经验的老师指导实践并带领学生参加大学生“双创”项目进行竞赛,指导学生孵化项目并促进“双创”项目成功。

(四) “双创”教育课程体系设置不完整,与专业度的融合度不高