基于叙事的工程素养和伦理类课程教学模式探索与实践

作者: 谷振宇 程森林 陈玲

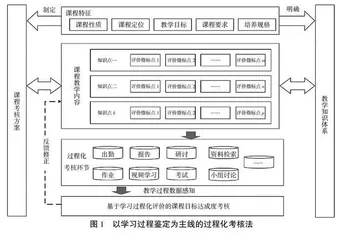

摘 要:针对工程素养伦理类课程教学中如何有效提升课程教学目标达成度的问题,提出基于叙事的工程素养与伦理类课程教学模式。该教学模式,围绕不同课程教学模块中的知识点,以学生和教师为叙事主体,开展课程教学活动。从教学内容设计、课堂教学设计和过程化考核等方面,对基于叙事的工程素养与伦理类课程教学法进行阐述,并结合工程师职业素养课程的教学进行探索与实践,进而对该教学模式的特色进行总结。该课程教学的实践表明,对于工程素养与伦理类课程而言,基于叙事的教学法是一项有效的教学模式,有助于提升学生的课程参与度与学习积极性,对于课程教学目标的达成具有积极作用。

关键词:叙事;工程素养;工程伦理;教学目标达成度;教学模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)18-0132-05

Abstract: Aiming at the problem of how to effectively improve the achievement of the course teaching objectives in the teaching of engineering literacy ethics courses, this paper proposes a teaching mode of engineering literacy and ethics based on narrative. This teaching mode, centering on the knowledge points in different course teaching modules, takes students and teachers as the narrative subject, to carry out course teaching activities. From the aspects of teaching content design, classroom teaching design and process assessment, this paper expounds the teaching method of engineering literacy and ethics courses based on narration in detail, and explores and practices the teaching of engineers' professional literacy courses, and then summarizes the characteristics of this teaching mode. The teaching practice of this course shows that narrative-based teaching method is an effective teaching mode for engineering literacy and ethics courses, which is conducive to enhancing students' participation in the course and learning enthusiasm, and plays a positive role in achieving the teaching objectives of the course.

Keywords: narration; engineering literacy; engineering ethics; achieving degree of teaching objectives; a teaching mode

2021年5月,习近平总书记在中国科学院和中国工程院两院院士大会上的讲话中指出:“科技是发展的利器,也可能成为风险的源头。”他非常精辟地揭示了科技和科技人才素质培养的极端重要性。高校是我国科技人才培养的主体,也是科技伦理教育与工程师素质培养的主阵地,肩负着培养高质量、高素养工程人才和树立广大青年大学生的科学、正确伦理观的重要使命。当然,这更是为实现我国未来可持续发展、全面实现中国式现代化和中华民族伟大复兴对高素质高科技人才培养的的必然要求[1]。

为了提高人才的培养质量,适应经济社会发展对高等教育毕业生的多样化需求,国内外高校都开展了人才培养模式、人才培养体系建设和专业课程体系建设等一系列的教育教学改革[2-4]。但是,就高等院校人才培养的重要环节——课程教学而言,笔者在长期的教学活动和改革实践中切身体会到,虽然多年来改革逐步深化且已有诸多进步,但由于种种原因,教学观念、教学方法仍然与时俱进不够,缺少创新。特别是在工程素养和工程伦理类课程的教学中,如何开展课程教学,如何有效提升课程教学目标达成度,依然是摆在广大教师以及相关教育工作者面前的需要着重思考的现实课题和难点问题[5]。

工程素养与伦理类课程教学目标达成度实现的问题,在很大程度上制约了人才工程素养与工程伦理水平的提升和人才培养目标的顺利实现。因此,进一步审视工程素养与工程伦理类课程的教学内容与教学规律和特征,开展工程素养与工程伦理类课程教学模式的研究与实践,具有深刻的理论意义和现实的实践意义。

一 工程素养与工程伦理类课程教学中存在的问题分析

我国高等教育的建立已有百年历史,按照传统模式进行教学已经成为人们对课程教学的定势思维。可是,工程素养与工程伦理类课程是技术发展的产物,是新时代科技发展的新需求,这导致在工程素养与工程伦理类课程的教学过程中,对“传统与改革”的矛盾处理得不够好,具体表现在以下几方面。

(一) 在课程教学观念上,对工程素养与工程伦理类课程的培养目标理解得不够深入

工程素养与伦理的教育是伴随着科技的发展而提出的,在科学和技术的教学体系中融入素养与伦理教育是科技发展对未来人才的必然要求。具体而言,工程素养与工程伦理类课程是对工科大学生社会责任和工程管理能力进行培养的一门专业基础课程。

教学目标要求通过课程教学,使学生能在未来的工程活动中具备职业健康与安全观念、环境保护和可持续发展理念、系统性思维;能合理处理工程与个人利益、公共利益间的关系。可是,在课程教学中教师往往关注于具体知识点的讲解,而学生则侧重于记忆和背诵,没有关注于观念和理念养成,导致课程教学目标达成度不够理想。

(二) 在教学内容组织上,对我国工程发展与工程理念结合度不高

由于美国和欧洲等发达国家的现代科学技术发展比我国早,在工程实践中遇到伦理问题和工程人才的素养问题也较早。因而,在工程素养与工程伦理教育的探索实践也比我国更为成熟。在这样的情况下,不可避免地使我国在开展工程素养与工程伦理类课程教学过程中较多引用了国外的教学内容,故而对我国工程发展与工程理念的结合度研究、探索、实践就显得不够。同时,在教学过程中对基础知识强调有余,而对知识应用能力的培养不够,对“素质教育、终身学习”的适应力不足,缺少对构建人类命运共同体使命的伦理与素养教育。

(三) 在教学方法和措施上,使得学生“沉浸式”体验不够,参与度不高

在教学过程中,秉承“教师仔细讲、学生认真听”的传统教学法有余,而对“沉浸式”“参与式”的教学方法探索不够,对借助现代教学资源与教学平台以及教学手段的运用实践不足。工程素养与工程伦理类课程的知识点比较枯燥,文字说明性较多。如果教师在教学过程中仅仅依靠说教和讲授式教学,则会使课堂教学氛围沉闷,学生参与度不高、缺乏兴趣,“沉浸式”体验不够,进而导致教学效果不理想。

(四) 在课程考试方式上,存在课程考试唯分数论的问题

由于工程素养与工程伦理类课程的教学内容导致课程需要理解和记忆的内容较多,因此如果仅以试卷进行考核,则会出现学生只关注知识点的记忆的情况,导致学生只关注考试分数,而缺乏对理念内涵的理解、把握和运用。

二 基于叙事的工程素养与伦理类课程教学模式

针对上述问题和现象,笔者在近年来进行的大学生工程职业素养、工程伦理和工程师职业素养等课程的教学过程中进行了一些教学模式改革和实践探索。在总结相关经验的基础上,提出基于叙事的工程素养与伦理类课程教学模式。

(一) 基于叙事的工程素养与伦理类课程教学模式设计

在工程素养与工程伦理类课程的教学过程中,如果仅采用文字性讲授,会使课堂学习感受比较枯燥,理念理解不够深入。采用基于叙事的教学法,会有效改善这一情况。通常情况下,叙事教学法在语言类课程教学中应用较多。因为,语言教学的特点决定了学生学习也比较枯燥,但通过把相关教学内容以更加真实的情景展现出来,则会让学生的思维进入到课程学习中,使教学更高效。

1 叙事策略设计

叙事,也可以称为讲故事。这是从婴幼儿时期从外部世界获取信息,开始进行学习的一种最常见、应用最广泛、接受程度最高的一种学习形式。它通过讲故事的形式,把要传达的理念、知识以一种非常自然的方式展现出来。这种教学方式,最突出特点是学生们非常容易接受,知识点的领会更深刻。而它的不足之处在于知识的传递效率比较低,对于一些自然与技术学科不太适用。但是,对于工程素养与工程伦理类课程的教学,却具有极大的教学优势,一些略显说教的论点和理念,采用基于叙事的教学法对改变课堂教学的枯燥性具有积极作用。采用基于叙事的方法,需要结合教学内容和知识点选取故事和内容构思。因此,叙事的策略就显得尤为重要。

制定叙事策略,应注意以下几点:第一,老师理应成为叙事的主体,需结合课程教学知识点,整理教学材料,选取叙事,以保障知识体系的完整性和全面性;第二,需要给学生布置相关叙事任务,从学生的视角让学生选取年轻一代感兴趣的话题,以他们更能理解的语言进行叙事,以保障学生的课堂参与度;第三,在课堂讨论、专题发言中,叙事主体应以教师和学生为主,同时应借助网络教学平台,在教学过程中连线行业人员及其他相关人员,以提升叙事的专业性和真实性,提升学生对知识点应用的理解和把握;第四,要借助音频和视频等多媒体媒介,营造叙事氛围,提高叙事感染力。

2 叙事内容设计

每学期结束前,教师应与本期教学中学生代表进行座谈,掌握本学期教学情况及学生所反映的问题;放假期间,教师应进行广泛调研,仔细研究、分析所教授课程的最新发展,收集有代表性的案例,并重新设计下学期教学的叙事内容,完成叙事内容设计。

在叙事内容设计方面应注意以下几点:第一,注意引导和把控叙事范围,避免过于宽泛;第二,可适当创设叙事的情境,设计叙事情节;第三,注意多结合身边事、我国传统故事、英雄故事和真实历史典故等。

3 基于叙事的课堂教学过程设计

首先,教师就上次课的主要内容进行回顾和总结,并向学生提问,以巩固学生已学过的知识(3~5分钟)。

接着,教师列出本堂课讲授内容要点,并开始讲授。在讲解到相关知识点后,可以进行叙事。如果预先安排了同学(或小组)就某个问题说明他的理解,并以叙事的方式进行介绍,则请该同学进行叙事。在学生叙事的过程中,老师(同学也可参与)应不时就专题发言中所涉及的非本堂课程内容的基本理论问题向发言学生或其他学生提问,或展开讨论。至于发言中涉及到的本堂课程主要内容的问题,则由老师不断提出,写在黑板上,让学生思考,为下一步的课堂讨论做准备(20~30分钟,其中学生叙事的时间一般应不超过10分钟)。