地方应用型本科高校经济类专业国际贸易实务课程教学改革探索与实践

作者: 廖益

摘 要:国际贸易实务课程是高校经济类专业的主干课程。地方应用型本科高校旨在培养服务区域经济社会发展的应用型人才。国际贸易实务课程主要存在课程育人功能不完善、学生实践和创新开拓能力培养不足、服务地方经贸发展能力不强和教学方式单一等问题。以三大理念为引领,通过重构课程教学内容、重塑教学环境、重组教学实施和重建评价体系进行课程教学改革创新探索与实践,解决教学中存在的问题,提高人才培养质量。

关键词:地方应用型本科高校;国际贸易实务;教学内容;教学模式;实践育人

中图分类号:G423 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)18-0148-04

Abstract: International Trade Practice is the core course of economics majors in universities. Local applied undergraduate universities aim to cultivate applied talents who serve regional economic and social development. The teaching of the course of International Trade Practice mainly faces the problems, such as imperfect educational function of the curriculum, insufficient cultivation of students' practical and innovative abilities and weak ability to serve local economic, single teaching methods and so on. The teaching reform of this course is explored under three major teaching concepts. Four measures of restructuring the teaching content, reshaping the teaching environment, restructuring teaching implementation and rebuilding the evaluation system are adopted in the course. By this way, problems in teaching are solved and the quality of talent cultivation is improved.

Keywords: local applied undergraduate universities; International Trade Practice; teaching content; teaching model; practice education

地方应用型高校的办学定位主要是扎根地方,培养服务区域经济社会发展的应用型人才[1]。课程作为人才培养的核心要素,课程质量直接决定人才培养质量[2-3]。国际贸易实务是高校经济类专业的主干课程,课程理实一体化,具有理论性高、实践性强、内容面广、涉外性明显且时事时代性强的特征。课程培养学生从事进出口业务操作的素养、知识、技能,为毕业后从事对外经贸相关工作奠定基础。党的二十大报告指出“新时代十年的伟大变革”“我们实行更加积极主动的开放战略……共建‘一带一路’成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台……形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局”[4]。“十四五”时期我国将推进对外贸易高质量发展。在此时代背景下,地方应用型本科高校国际贸易实务课程需适应新时代国家对经贸人才的需求,开展课程教学改革与创新,培养服务地方外贸发展的人才。

一 国际贸易实务课程教学中存在的问题

(一) 课程育人功能不完善,学生职业素养不明晰

国际贸易实务是一门政策与业务技术相结合的课程。未来的外贸从业人员是国家外贸方针政策的贯彻者和践行者,是适应国家外贸发展要求并具备工作胜任力的高素质人才。在岗位工作胜任力中职业品格为一,其他均为零。地方高校在传统的教学中更多关注在知识传授与职业能力培养上,育人功能不够完善,课程思政实施路径和方法不具体,导致学生对相关岗位所需职业素养、职业道德不明晰,对国家企业发展中个人价值感和责任感不强。这需要加强课程育人功能,实现价值引领与能力培养和专业知识传授有机融合[5]。

(二) 学生实践和创新开拓能力培养不足,服务地方经济能力不强

当前经贸实践发展变化快,实践创新层出不穷,教材内容以知识内容为体系,且具有一定滞后性。传统教学依据教材知识体系,以知识传授为主开展教学,与国际贸易实务课程实践性强的特点不吻合。培养的学生往往既不能“顶天”,即跟不上经贸前沿;也不能“立地”,即缺乏实践和开拓创新能力,不能满足地方和行业企业的需要。这就需要整合教学内容,将国际贸易实务与经贸前沿、地方实践、岗位工作融合贯通,培养学生服务地方经贸发展能力。

(三) 教学方式单一,学生自主学习的能动性发挥得不够

国际贸易实务作为经济学专业主干课程,主要面向高年级学生开设。在长期以来以教师为主体的讲授式单一教学方式下,学生形成了被动式学习习惯。经过大学两到三年的学习,学生学习状态开始进入相对疲怠期,缺乏学习的动力和主动性。再加上以知识体系为主的教和学,学生难以将所学的知识与未来从业岗位工作关联贯通,学生缺乏内生学习动力。这需要创新教学模式和方法,改变被动学习习惯,在以学生为中心理念下,在协同推进知识学习、技能训练、品格塑造过程中,充分发挥学生内生动力。

二 地方应用型本科高校经济类专业国际贸易实务教学改革探索

以重庆第二师范学院(以下简称“我校”)经济类专业国际贸易实务课程为例,笔者与课程组教师团队结合地方应用型本科学校办学定位、经济类专业人才培养目标和学生特点,进行了国际贸易实务课程教学改革探索与实践。国际贸易实务课程是我校商务经济学专业核心能力课,课程面向大三年级开设。作为地方应用型本科院校,该专业培养适应地方经济社会发展需要,熟悉中国经济运行实践和国际商务企业运营、从事相关岗位高素质应用型人才。大三年级学生已拥有相对扎实的经济学知识和商务英语基础;学生社会参与意识强,渴望提高自身的工作适应能力和服务地方经贸发展能力。国际贸易实务课程定位于面向外销员和单证员工作,以提高岗位工作胜任力服务地方对外经贸发展、适应共建“一带一路”外贸高质量发展要求为导向,开展教学改革探索和实践。

(一) 明确教学目标和教学理念,发挥引领作用

课程目标在课程改革中发挥着导向、激励、评价和控制等多重功能。结合办学定位、学生情况、专业人才培养要求,国际贸易实务课程价值目标为培养“爱国爱党、经世济民”“诚实守信、合作共享”“勇于担当、开拓创新”和“遵纪守法、爱岗敬业”的外经贸人才。知识目标是熟悉国际贸易相关法律和惯例,尤其是重庆主要贸易伙伴国的贸易惯例和交易规则;掌握国际货物买卖合同各项交易条件、进出口业务基本环节及相关岗位业务知识。能力目标为能正确阐释、分析、评价经济贸易现象和经贸实践;能适应全球经贸变化,自主探究经贸问题,具有开拓创新、可持续发展能力;能运用国际贸易实务原理和国际法律惯例解决复杂贸易争议等实务问题;能开展进出口业务操作。课程以三大教学理念为引领:一是强调立德树人和实践育人,以立德树人为根本,积极融入德育教育,并且注重实践育人,积极融入实践教育;二是以成果导向教育(OBE)和“认知-发现”学习理论为指导,以学生为中心,让学生学会“发现学习”;三是立足学生未来发展,提高岗位工作胜任力,服务地方经贸发展、适应共建“一带一路”外贸高质量发展要求。

(二) 采取“四重”举措探索教学改革与创新路径

1 重构课程教学内容

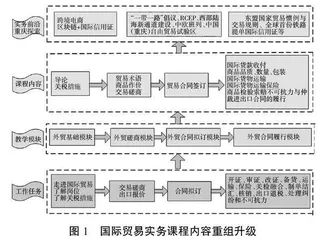

1)重组和升级教学内容,适应时代需求。以岗位能力需求为出发点,围绕出口业务流程和典型工作任务,对课程教学内容重构、植入实务前沿和重庆全面融入共建“一带一路”的外贸探索和创新举措、结合重庆与主要贸易伙伴东盟国家贸易往来的需求,对课程内容进行重组升级,将课程分为五大模块:一是外贸基础模块,包括走进国际贸易、相关岗位介绍和关税措施。该模块引导学生走进国际贸易世界,突出学生国际贸易概念技能培养。二是外贸交易磋商模块,包括交易磋商和出口报价。突出学生贸易术语选择、成本核算、出口报价和交易磋商等业务技能培养。三是外贸合同拟订模块。培养学生合同拟定技能。四是外贸合同履行模块,培养学生合同履行各环节业务技能。五是实务前沿和地方探索模块,让学生能够紧跟前沿、与时俱进。如图1所示。

2)优化内容供给,实现价值引领。落实《高等学校课程思政建设指导纲要》提出的经济类专业课程要“培养学生经世济民、诚信服务、德法兼修的职业素养”要求[6],在教学中实施“融入式”教育,即融入国家战略,永蓓家国情怀;融入传统美德,传播商道文明;融入文化习俗,学会合作共享;融入职业品格,培养爱岗敬业;融入法律惯例,具备规则意识;融入前沿探索,勇于开拓创新。深挖每个章节内容的课程思政元素,优化课程内容供给,形成以“家国情怀、诚实守信、合作共享、爱岗敬业、规则意识、开拓创新”为思政主题的课程思政内容体系,如图2所示。

2 重塑教学环境

1)线上线下相结合。采用蓝墨云班课等智慧教学平台和智慧教学工具与线下课堂教学相结合开展教学,并协同推进线上线下课程教学资源建设。一是在智慧教学平台资料栏建设了教学大纲、课件、视频、练习题、案例资源库和优秀纪录片、短视频(微课)资源库、“一带一路”专栏及外贸资讯资料,在平台中设计了师生互动活动栏目、学生作业、心得分享栏目。二是自编“校本资源”《实训指导书》,依托购置的国际贸易仿真实习平台软件辅助实训模拟教学。

2)校内校外相融合。自2009年以来,先后与重庆本地外贸企业和从事国际物流企业合作。通过校企合作,一方面,持续强化校内实训室和校外实践基地建设;另一方面,聘任企业导师,实施企业导师进学校、进课堂,学生进企业的双向交流机制。

3 重组教学实施

1)构建“一中心、两结合、三环节、四采用、五位一体”的课程教学实施模式。课程以学生为中心,结合思政教育和实践教育,紧扣“课前-课中-课后”三大环节,采取“用案例、用体验、用同伴、用翻转”的“四采用”教学实施策略,形成“线上、线下、理论、实训、实践”五位一体的课程教学实施模式。在教学流程上,一是利用课前环节自学引导、热点分享。通过线上和线下两条路径实施。线上,教师主要通过云班课等智慧教学平台发布自学导学单、自测题、学习视频和“对同学们的寄语”,温馨地帮助学生自主探究学习,明晰职业素养。线下,利用课前五分钟开展小组话题分享,如新闻、前沿、热点和实践体会等。目的在于引导学生关注国家方针政策、紧跟前沿发展,与时俱进并学会分享。二是课中环节重在深化完善、技能训练。基于“四采用”教学实施策略,采取多元教学方法,重点解决教学中的重、难点。三是课后环节旨在巩固迁移、能力拓展。同样通过线上线下两条路径实施。线上环节依托智慧教学平台学生反馈作业,教师线上辅导。线下向课外实践延伸,教学团队教师带领学生开展地方经济调研、进入地方企业实践体验。

2)教学方法多元驱动,推动进阶式学习。课程教学采取多措并举,实现学生由自主学习—解惑深化—技能培养—实践升华的进阶式学习。一是通过案例教学增强获得感。在教学中主要引用经典案例和本土案例,并注意与教学内容的融合。导入案例通常采用本土案例,如重庆某公司与“一带一路”沿线国家贸易的案例,拉近学生学习距离、引起学生兴趣,进而引导学生去探索和思考。对个别知识点的讲解,通常引用正、反经典案例,通过互动研讨,学生加深理解。二是同伴学习增强工作共情感[7]。通过小组合作、互动研讨、学生互评和成果展示等多种教学形式糅合,培养学生工作共情能力、沟通与合作能力。三是翻转课堂增强认同感[8]。让学生讲、学生做,老师点评,学生围绕职业知识、技能、素养开展反思性自评,实施“课前自主研习、课中模拟练习、课后调研见习”的“理-虚-实”一体化教学体系。四是问题式学习联合情境模拟增强参与感。模拟外贸情景,利用问题式学习(PBL)法创设岗位工作面临问题,采用“情境-任务-问题”的方式[9],引导学生参与。五是行动学习增强体验感。利用二、三课堂,带领学生参观如重庆国际物流枢纽园区、到企业调研学习、参与相关的学科竞赛等,实现知行合一。