新工科背景下风景园林专业硕士CDIO培养模式研究

作者: 熊星 张清海 张欣雨 魏家星

摘 要:将CDIO教育理念引入风景园林专业硕士的培养过程中,从培养目标与培养方案、设计模块化课程和实践教学体系、实施创新教学方法与指导机制和教学质量多元化评价体系等方面,尝试改革风景园林专业硕士的培养模式,以全面提升风景园林专业硕士研究生的专业与工程实践能力。

关键词:新工科;风景园林;CDIO;专业硕士;研究生培养

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)18-0160-06

Abstract: This paper introduces the CDIO education concept into the training process of masters majored in landscape architecture, and attempts to reform the training mode of masters majored in landscape architecture from the aspects of training objectives and training plans, designing modular curriculum and practical teaching system, implementing innovative teaching methods and guidance mechanism, and diversified evaluation system of teaching quality to comprehensively enhance the professional and engineering practice ability of masters majored in landscape architecture.

Keywords: new engineering; landscape architecture; CDIO; professional master; postgraduate training

2017年以来,随着新工科建设启动,“复旦共识[1]”“天大行动[2]”“北京指南[3]”等方针逐步形成。以习近平新时代教育思想为立足点,教育部组织开展新工科研究与实践立项,鼓励高校探索实践工程教育的新理念、学科专业的新结构、人才培养的新模式、教育教学的新质量和分类发展的新体系,以此推动高校深入探索和实践学习。

根据教育部发布的《新工科研究与实践项目指南》,新工科建设将新理念、新结构、新模式、新质量、新体系作为基本内涵,将培养学生在工程科技方向的持续创新能力定为目标,使得学生精深专业、融汇学科,且具备良好的人文素养,最终引领各行业的未来发展[4]。风景园林学作为工科一级学科及交叉性综合学科,肩负着新工科卓越工程科技人才培养的使命与担当。

在我国,众多院校的风景园林学科已形成全日制的“学术型硕士”“专业型硕士”以及非全日制的“风景园林硕士”等多层次的研究生培养体系。研究生培养是学科内涵建设和创新进步的重要动力,需切实完善风景园林专业硕士培养的若干环节,培养出理论基础好、专能力强、实践经验丰富的高层次、应用性、复合型人才[5]。

近年来新冠疫情、气候变化、生物多样性危机等复杂形势涌现,新一轮科技革命与产业变革背景下的新工科建设如火如荼,要求学科对原有研究生培养模式进行重新评价和探索。本文借鉴国际上CDIO先进工程教育理念、经验和标准,打破固有学科边界,针对风景园林专业硕士培养模式存在的主要问题提出探索方向和改进方案,实现多学科交叉融合的人才培养,为农业类高校风景园林专业硕士培养模式探究提供一定参考。

一 CDIO理念与风景园林专业硕士培养

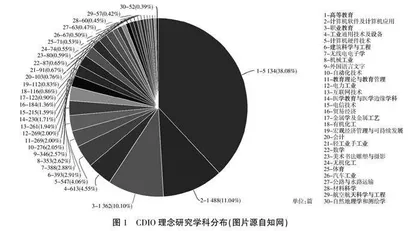

CDIO是2001年由美国麻省理工学院联合瑞典的查尔姆斯技术大学等4所高校,共同开发的一种全新工程教育理念和实施体系。CDIO分别指构思(Conceive)、设计(Design)、实施(Implement)和运作(Operate),指以产品研发到运行的生命周期为载体,培养学生以积极主动的、实践的、课程间相互联系与支撑的方式进行工程学习[6]。CDIO已在国内外工程领域人才培养中取得成功,为全日制工程硕士生的培养提供了宝贵经验。2005年,CDIO理念引入中国,一系列学者对CDIO理念与国内教育改革做出研究。如图1所示,国内CDIO理念的研究,大多聚焦于高等教育与计算机、建筑、机械等传统工科的结合研究,将CDIO工程教育理念与与风景园林学科的相容性研究尚少。

我国专业硕士的培养理念与CDIO工程教育理念高度契合,同样是为了培养学生的实践能力、合作能力、应用能力与创新能力等。专业学位研究生课程设置以实际应用为导向,以职业需求为目标,以综合素养和应用知识与能力的提高为核心;教学内容强调理论性与应用性课程的有机结合,突出案例分析和实践研究;教学过程重视运用团队学习、案例分析、现场研究和模拟训练等方法;注重培养学生研究实际问题的意识和能力;注重培养实践研究和创新能力,增长实际工作经验,缩短就业适应期限,提高专业素养及就业、创业能力[7]。目的是培养具有扎实理论基础,并适应特定行业或职业实际工作需要的应用型高层次专门人才。

风景园林学科是融合工、理、农、文和管理学等不同门类知识和技能的交叉学科[8],对协调人与自然的关系及建设起着至关重要的作用。社会快速发展趋势下对风景园林学科人才的要求不断提高,风景园林专业硕士的培养成为新的聚焦点和着力点,其承担着为风景园林和人居环境事业培养复合型的专门人才的重任。

二 基于CDIO的农业类高校风景园林专业硕士培养模式

在我国,农业类高校是风景园林学科的重要阵营之一,目前全国设有风景园林学科硕士点的高校达80多所,其中农业类高校达20余所。农业类院校在生态、环境、植物等领域有一定的优势和特色,然而在工科教研上存在着教学资源有限、实践氛围一般、工程师资薄弱等问题。因此,将在传统工科类学科普适的CDIO模式与全日制工程硕士培养进行有机融合[9],值得农业类高校专业硕士培养借鉴,夯实风景园林专业硕士研究生工程实践基础。

为响应《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》所提出的:“促进高校办出特色。建立高校分类体系,实行分类管理。发挥政策指导和资源配置的作用,引导高校合理定位,克服同质化倾向,形成各自的办学理念和风格,在不同层次、不同领域办出特色,争创一流”。农业类高校风景园林专业硕士教育应结合学校农业特色,打破学科边界,实现真正意义上的农理工多学科交叉融合,提升农业类高校风景园林研究生工科实践能力和技术应用能力。因此本文在研究风景园林专业硕士培养模式时,结合当前的新工科背景,针对风景园林学科发展问题,运用CDIO工程教育理念,对本学科培养模式中以下四个环节提出改革方案。

(一) 构思培养目标和培养方案

基于CDIO理念构思培养目标和培养方案,有利于为理论和实践教学体系、培养教学方法和指导机制、评价和考核方法等研究指明方向。明确风景园林学科的建设要求,以“四性”即专业性、实践性、工程性和创新性作为风景园林学科新型人才要求的构成,根据学生专业知识水平和企业对人才的需求,以培养高层次应用型人才为目的,确定风景园林专业硕士的培养目标;以行业为导向,以“三导”即校内导师、行业部门、企业专家为主要核心团队,针对行业创新需求及未来发展共同思考研究并制定符合风景园林学科教育的培养方案。以“四性”+“三导”为研究基础,融合CDIO理念,制定符合教育部规定、新工科理念、学校定位和行业需求等的培养目标与培养方案(图2)。

立足农业类高校的专业硕士培养环境,响应新工科建设需求,结合时下背景,将拓宽学生多学科交叉属性,培育具备工、农学科双重素质的新型风景园林应用型人才作为培养目标。以南京农业大学为例,南京农业大学风景园林硕士专业培养目标定位于:面向新工科,对接美丽中国、生态文明和乡村振兴建设的战略需求,紧扣社会发展脉搏、聚焦行业发展热点、探索学科发展新方法,以问题为导向、实践能力培养为重点,立足华东地区、面向全国,以产学结合为途径,与广大风景园林行业企业紧密结合,培养热爱祖国、遵纪守法、品德良好、艰苦奋斗、求实创新、诚朴勤仁,能积极为我国城乡人居环境建设尤其在乡村景观与旅游规划设计、休闲观光农业规划设计、园林植物资源调查与应用、生态修复及农业文化遗产保护等方面具有突出能力的,具有“国际眼光、中国情怀、南农品格”的应用性、复合型高级专门人才。新工科建设要求围绕工程教育改革的新理念、新结构、新模式、新质量、新体系开展研究和实践。新工科背景下的农业类高校学科建设需要将工程教育改革的“新”与学校原有的“优”相结合,风景园林专业硕士的培养方案制定不仅要满足行业人才需求,也需要依托农业类高校的优势学科,满足学校发展需求,与学校定位相结合,制定有学科特色的创新培养方案。南京农业大学培养方案依照全国风景园林硕士专业学位标准设置,体系完整、内容规范、操作可行。所开设课程既面向国家乡村振兴等重大战略需求,又对接风景园林行业标准要求,以研究性视角培养实践性、应用性专门人才。

在风景园林专业硕士培养方案的制定过程中,课题研究、毕业论文及专业实践是核心环节,整个培养方案的制定需要重点围绕这三个核心环节来开展。因此,运用CDIO理念将这三个环节紧密联系起来,融合成一个新型风景园林人才培养体系,使培养的风景园林专业硕士既掌握了专业基础知识,又具有科学研究能力和创造性思维,并具有一定的实践能力可以快速适应风景园林行业内复杂的实际工作。

(二) 设计模块化课程和实践教学体系

根据市场对风景园林新型工程人才的素质和能力结构需求,结合工程教育设计理念,制定模块化的课程体系以及创新实践教学体系对于风景园林专业硕士的培养起着至关重要的作用(图3)。课程体系建设属于研究生教育的基础性工作,是保障研究生培养质量的必备环节,关系研究生的知识结构的构建、创新能力的塑造和综合素质的提升[10]。新工科建设背景下的复合型人才培养要求研究生的课程结构结合学科方向,按照工程教育认证理念,采取“反向设计”的办法进行课程构建,反向设计是从需求开始,由需求决定培养目标,再由培养目标决定毕业要求,最后由毕业要求决定课程体系[11]。我国学者综合心理和生理两个方面,认为实践能力是“保证个体顺利运用已有知识、技能去解决实际问题所必需具备的那些生理和心理特征”[12]。因此为培养能够适应学科行业需求并将所学知识运用到实际工作中去的应用型人才,同时需要设计构建实践教学体系,提高风景园林专业硕士的实践能力。

设计模块化课程的过程中,立足“四大”出发点,即对接国家战略、面向社会需求,将生态文明理念贯穿于课程教育全流程,将中华优秀文化与遗产保护融入风景园林历史与课程设计教学,在规划设计课程中增加乡村振兴专项设计;全面加强课程教学内容质量提升,建构以风景园林国际前沿为引导、本土文化语境为基底、当前生态文明建设为抓手的授课内容体系。

风景园林学科课程设置上按一级学科整合课程,设有风景园林规划设计、风景资源遗产保护利用、园林植物应用、生态修复和园林工程与技术等多个方向。开设有现代城乡规划进展、地理信息系统应用、可持续景观等特色方向课程,体现整体性、综合性、实用性和前瞻性。结合新工科建设,通过模块化课程建设,拓宽学科交叉。设计模块化课程体系覆盖风景园林专业学位研究生所需掌握的知识结构和能力构成,开设20余门专业课程,包括培养标准要求的4门必修课程,另外将人文社科、公共管理、资源与环境等相关学院开设的课程优选列入研究生选择科目,形成风景园林“五大课程模块”:历史理论、设计实践、工程实务、景观生态与地理信息。构建交叉融合的完整课程模块,有利于全面提升风景园林专业硕士的专业能力和学科素养。