国家一流本科专业建设背景下功能高分子材料课程教学改革与实践

作者: 宇文力辉 杨文静

基金项目:国家自然科学基金项目“基于乏氧增强型超声抗菌剂的细菌生物膜感染协同治疗研究”(22375101);南京邮电大学教学改革研究项目“高分子专业课程思政教育的探索实践”(KCSZJG202221)

第一作者简介:宇文力辉(1982-),男,汉族,河北石家庄人,博士,副教授。研究方向为生物医用功能材料。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.19.008

摘 要:国家一流本科专业建设对人才培养提出更高的要求。通过教学改革打造优质课程是实现一流专业建设目标的关键。该文以南京邮电大学高分子材料与工程专业的功能高分子材料课程为例,梳理教学中存在的主要问题,从价值引领、知识传授、能力培养三个维度重构教学内容,将思政元素与专业知识有机融合增强学生的情感认同,将实际应用与理论知识融合提高学生的学习兴趣,将科研进展与课本知识融合提升学生的创新能力,形成“思政-知识-能力”三位一体的教学方式,有效提升教学效果,为一流专业背景下的课程教学改革提供借鉴。

关键词:功能高分子材料;一流本科专业建设;三位一体教学;教学改革;课程思政

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)19-0029-05

Abstract: The construction of national first-class undergraduate majors has put forward higher requirements for talent cultivation. Creating high-quality courses through teaching reform is the key to realizing the goal of first-class major construction. In this paper, taking Functional Polymer Materials course of polymer materials and engineering major as an example, we sorted out the pain point problems in teaching. We reconstructed the teaching content from the three dimensions of value leading, knowledge teaching and ability cultivation. We organically fused the elements of ideology and politics with the professional knowledge to enhance the students' emotional identity. The study fused the practical application with the theoretical knowledge to increase the students' interest in learning, and the scientific research progress with the textbook knowledge to improve the students' innovative ability, forming a trinity teaching method of "ideology-knowledge-capability", and effectively enhancing the students' ability to innovate. This study effectively enhances the teaching outcome and provides a reference for the teaching reform of the courses in the context of first-class majors.

Keywords: Functional Polymer Materials; first-class major construction; trinity teaching methods; teaching reforms; ideology and politics of course

发展一流本科教育是培养新时代高素质专业人才的基础和关键[1-2]。2019年,教育部发文启动一流本科专业建设“双万计划”,为高等教育内涵建设提出了更高的要求[3]。南京邮电大学材料科学与工程学院高分子材料与工程专业于2009年获批建设,2018年通过工程教育专业认证,2019年入选首批国家一流专业建设点。本专业面向功能高分子材料开发与应用,服务国家新型产业转型升级,着力培养具有扎实的专业知识与工程技能,具备良好的人文素养、科研素质、社会责任感及职业道德,具有较强创新能力和国际竞争力的高素质复合型人才。

功能高分子材料课程是面向高分子材料与工程专业开设的核心课程,紧密衔接高分子化学、高分子物理、材料科学等课程,与其他学科密切联系并高度交叉,在培养学生综合素质和创新能力方面具有重要意义。根据一流专业建设的高素质人才培养目标,本文探讨了功能高分子材料课程教学中的痛点问题,基于学生主体和产出导向的理念[4-5],从教学目标、教学方法、评价方式等方面进行改革与实践,并对教学成效进行了总结与分析。

一 功能高分子材料课程的教学目标

根据专业培养目标和课程特点,修订了课程大纲中的教学目标,确立了立德树人的根本任务,突出复合型人才的能力培养。在思政教学方面,引导树立唯物主义世界观,激发社会责任感和使命感,培养爱国精神与家国情怀,提升职业道德和工程伦理素养;在知识教学方面,理解功能高分子材料结构和性能的理论知识和基本规律,掌握功能高分子材料的表征技术和制备策略,掌握功能高分子材料与器件设计开发的思路与方法;在能力教学方面,培养自主学习能力、设计开发新型材料与器件的创新能力、综合运用多学科知识分析解决高分子材料与工程中复杂问题的能力。

二 课程教学的痛点及解决思路

国家一流专业的建设要求专业课程服务于立德树人根本任务,树立教学新理念,推进教学改革,实施科学评价[3]。传统教学方式以传授知识为主,在价值引领与能力培养上存在不足,难以实现有理想、有本领、有担当的高素质专门人才的培养目标。

(一) 专业教学中如何有机融入思政元素

高校开展专业课程的思政教育是关系国家现代化建设和民族伟大复兴的政治任务和战略工程[6]。教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》指出,价值观引导应该融合于知识传授和能力培养之中,思想政治工作应该贯穿教育教学全过程,将立德树人成效作为检验高校一切工作的根本标准[7]。本科阶段的大学生处于自我完善的认知阶段,价值观体系正在形成,具有思维活跃,内心敏感的特点,单纯的说教难以获得他们的共鸣,生硬的灌输则可能引起他们的反感[8-9]。因此,课程思政教学如何获得学生的认同感,从而达到润物无声的育人效果是当前教学中的一个痛点。

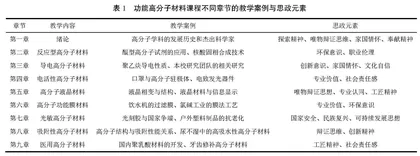

在课程思政教学过程中,我们立足于功能高分子材料课程的特点,充分发掘每个章节的思政元素,精心设计教学案例,结合不同章节内容的特点,分散设置不同思政元素,有机融入专业知识教学过程,发掘出科学发展史回顾、卓越科学家故事、科技时事热点等典型思政教学案例(表1)。通过摆事实,讲道理,以理服人,以情动人,从不同角度和层次揭示其中的思政内涵,春风化雨般滋养学生的心智。

案例1:高分子学科发展中的诺贝尔奖。

在课程绪论部分,我们总结了高分子学科相关的诺贝尔奖获得者及其科学贡献。例如,在导电高分子发现过程中,白川英树的学生在实验中加入过多的催化剂,结果得到了具有独特性质的乙炔聚合物。白川英树没有忽视这一偶然发现,而是与麦克德尔米德、黑格等科学家开展深入研究,最终阐明了聚乙炔具有导电能力的内在机制,改变了“高分子材料等同于绝缘体”的传统认知,开辟了共轭导电高分子的研究领域,并因此获得2000年诺贝尔化学奖。在课堂教学的过程中,通过介绍不同科学家的事迹,有助于学生了解学科发展的历程,也向学生展示创新精神在科学发展中的决定性作用。通过剖析科学发现的偶然性与必然性,启发学生对创新精神内涵的理解,滋养学生的唯物辩证思维。

案例2:科学家投身新中国高分子工业的事迹。

在课程绪论部分,介绍了对我国高分子学科作出卓越贡献的功勋科学家。新中国建立时,国内高分子工业百废待兴。王葆仁、唐敖庆、钱保功等老一辈科学家为发展国内高分子科学与高分子工业倾尽全力,无私奉献自己的聪明才智,打破国外技术封锁,开发出国家建设急需的高分子材料,培养了一批科学界与工业界的骨干人才。通过讲述科学家的感人事迹,有利于激发学生的爱国情怀,增强学生的社会责任感,激励学生勇挑历史重担的精神。

案例3:日韩贸易争端折射的技术国界问题。

在光敏高分子材料章节,选取光刻胶作为教学案例。光刻胶是集成电路工业中的关键材料,不仅关系信息产业发展,而且影响国家安全。2019年,日本实施“半导体材料禁令”,禁止向韩国出口光刻胶,严重打击了三星等半导体企业。日韩两国的光刻胶争端,向学生展示了先进技术是有国界的,不解决工业界“卡脖子”技术问题,将严重影响中华民族的伟大复兴。通过以上事例加深学生对于技术国界问题的认识,激发学生的爱国情怀和自强精神。

(二) 如何提高学生的学习信心和兴趣

功能高分子材料课程不仅包含高分子化学、高分子物理等专业知识,而且也涉及化工、生物、医学等其他非专业知识。因而,课程学习过程中既需要经常运用以前学过的“旧知识”,而且需要及时补充很多其他学科的“新知识”,对学生的学习能力提出了很高的要求[10-11]。课堂调研中发现,学生普遍反映课程知识体系复杂、理论抽象难懂,对学好课程缺乏信心,部分学生产生畏难情绪和厌学心态,严重影响教学效果,成为教学中的另一个痛点。

为解决以上问题,我们在教学实践中将紧密联系生产生活中的功能高分子材料应用作为典型教学案例,以学生熟悉的知识背景作为铺垫,增进学生对专业知识的亲切感,采用启发式和互动式教学,设置不同层次的问题并展开探讨,逐步揭示材料结构与性能之间的内在关系,提高学生思考问题的兴趣,增强学生解决问题的信心和能力。

案例1:饮水机中的过滤膜。

在高分子功能膜材料章节中,以教学楼饮水机的净水功能作为教学案例,通过提问与讨论使学生了解自来水中的污染物种类与性质,进而探讨获得洁净饮用水的方法,指出加热等传统方法的不足,启发学生思考是否可以通过过筛分离的机制净化自来水。通过图片与动画向学生展示饮水机中微滤膜、超滤膜、反渗透膜等功能膜的结构和作用,总结出不同种类多孔膜的分离机制。通过分析饮水机多种分离膜的结构-性能关系,使学生认识到功能高分子材料在生活中的重要作用,增强他们对专业的价值认同和学习兴趣。

案例2:口罩中的熔喷布材料。

在电活性高分子材料章节,选取口罩熔喷布作为驻极体材料的教学案例。将口罩在抗击新冠感染疫情中发挥重要作用作为应用情景,引发学生对于口罩熔喷布选择吸附功能的兴趣,通过示意图和动画展示熔喷布的制备过程和作用机制,结合驻极体的性质解释口罩对于空气中微粒的吸附能力。同时,结合学生比较关注的口罩是否可以洗涤后重复利用、口罩类型如何选择等问题,引导学生利用结构-性能关系进行课堂讨论,增强学生的求知欲和学以致用的收获感。