面向“总师型”人才培养的航天飞行器设计课程创新建设

作者: 时圣波 龚春林 苟建军 谷良贤 粟华 吴蔚楠

基金项目:教育部产学合作协同育人项目“校企协同实践教学体系与模式师资培训”(220602608103420)

第一作者简介:时圣波(1985-),男,汉族,山东菏泽人,博士,副教授,博士研究生导师。研究方向为飞行器总体及结构设计。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.19.013

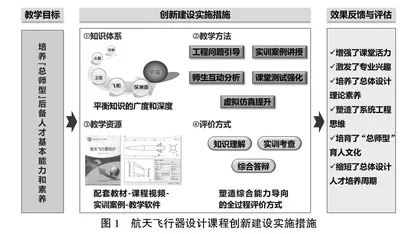

摘 要:航天飞行器设计是航空宇航科学与技术相关专业本科生的专业核心课程,以培养“总师型”后备人才基本能力和素养为教学目标。航天飞行器设计涉及要素多、概念多、学科耦合强,强调综合性、系统性和创造性。该文讨论航天飞行器设计课程的四个主要教学难点,结合西北工业大学办学目标,详尽地阐述课程创新建设思路。课程在知识体系、教学方法、教学资源方面持续改革,构建“国防战略牵引-航天思政引入-工程案例分析-虚拟仿真强化”的创新教学模式,论述课程创新建设具体实施过程。通过多维度评价与反馈,课程创新建设效果良好,有力支撑总体专业骨干和总师后备人选培养。

关键词:航天飞行器设计;“总师型”人才培养;系统工程思维;航天特色思政;全过程评价

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)19-0050-04

Abstract: Space Vehicle Design is a core course for undergraduates majoring in aeronautical and astronautical science and technology. The aim of the course is to cultivate the basic ability and quality of "chief designer" candidate talents. Space Vehicle Design involves many elements, concepts, and coupling multi-disciplines. Comprehensiveness, systematism and creativity can be emphasized in this course. The four main teaching difficulties of this course are discussed. The ideas of innovation construction are carefully explained in combination with the educational goals of Northwestern Polytechnical University. The knowledge system, teaching methods and teaching resources are persistently improved. An innovative teaching model of 'motivation of national defense strategy - introduction of aerospace ideological and political education - analysis of engineering cases - strengthening of virtual simulation' is constructed. The specific implementation process of innovation construction of this course is described. The innovation construction of this course has a good effect through multi-dimensional evaluation and feedback, which could strongly support the cultivation of the space vehicle conceptual design talents and chief designer candidates.

Keywords: Space Vehicle Design; cultivation of 'chief designer' talents; system engineering thinking; aerospace ideological and political education; whole process evaluation

发展航天、探索宇宙承载着人类几千年不懈的追逐,航天飞行器寄托着人类拓展时空运用的希望。航天技术代表高精尖技术的关键前沿,是衡量一个国家科学技术先进性和综合实力的重要标志。自20世纪50年代始,中国航天事业飞速发展,航天任务一直担当中国高新技术的排头兵,取得了一系列卓越成就,创造了多项行业辉煌和技术突破,带动了力学、材料学、自动控制理论、电子技术、计算机技术、推进技术和先进制造等学科的相互交叉和融合发展。“十四五”以来,在载人登月、火星探测、新一代载人飞船等国家发展战略牵引下,航天飞行器设计技术面临新的机遇和挑战。

航天飞行器包括有效载荷分系统、结构分系统、电源分系统、姿态控制分系统、轨道控制分系统、测控与通信分系统、热控制分系统、数据管理分系统、环境控制与生命保障分系统等,其系统组成复杂、任务多样化、可靠性要求高。航天飞行器设计主要讲述导弹、运载火箭、航天器“从无到有”的设计过程以及总体设计过程中采用的理念和方法,是飞行动力学、空气动力学、结构力学、控制理论和发动机设计等相关专业课和基础课的综合应用,同时又有其内在的逻辑、规律和方法,是解决飞行器总体设计问题的一门多学科交叉融合的系统工程性学科[1-3]。航天飞行器设计需要根据任务需求,构造总体及各分系统的可行性方案,涉及要素多、概念多、学科耦合强,面临很强的创造性和挑战性[4-5]。

航天飞行器设计是一项综合性强、创造性强的技术工作,设计结果依赖于设计师的经验和对全寿命周期约束条件的掌握程度,设计原则无法做到严谨性和唯一性。有必要构建多种模式的工程案例库、教学实训软件等实践工具,提高学生对知识点之间关联关系、数据传递与综合权衡的运用能力[6-8]。还有,在课程思政建设指导思想下,有必要深入挖掘航天特色思政,有机融入到课程理论教学中,形成协同效应,服务立德树人根本任务[9-11]。本文以西北工业大学航天飞行器设计课程多年来的建设过程为例,开展了面向“总师型”人才培养的总体设计课程创新建设探索与实践研究。

一 航天飞行器设计课程创新建设的必要性

西北工业大学以培养具有家国情怀、追求卓越、引领未来的“总师型”领军人才为办学目标,西北工业大学航天学院是航空宇航科学与技术国家一流学科建设的主体学院,航天飞行器设计课程是航天学院人才培养体系的核心环节。自20世纪60年代以来,教学团队历经三代传承,始终紧跟国家国防重大需求,践行立德树人、科研育人的教学理念。1960至1980年,引入苏联导弹设计教学内容,形成了以防空导弹为原型的导弹总体设计教学内容体系。1980至2004年,增加巡航导弹设计内容,形成了有翼导弹总体设计教学内容体系。2004年起,课程持续融入国内外先进导弹、系统工程理论和先进设计方法等内容,完善了实践教学体系,建设了课程网络教材和网站,入选教育部2006年度“国家精品课程”建设,建设期5年。2016年起,响应本科专业大类建设需求,贯通运载火箭、航天器等空间飞行器设计内容,形成航天飞行器设计完整课程体系。

航天飞行器设计课程存在的主要教学难点如下:①课程与相关先修基础课程之间的关联关系需要强调与提炼,总体设计课程是对飞行力学、空气动力学、飞行器结构力学、自动控制原理和发动机设计基础等专业基础课程的综合应用,如何明确与基础课程之间的有机关联,总结出总体设计课程的学科规律和逻辑是难点之一。②飞行器是包含多个分系统、多个功能元器件的复杂系统,总体设计课程涉及概念较多,如何生动、形象地阐述各概念的内涵与外延,构建各技术指标与总体性能之间的权重关系,是难点之二。③航天飞行器总体设计,需要根据目标任务和战术技术要求,构建各分系统的主要技术途径和方案构想,如何将设计原则和设计思想理论化、逻辑化,并提出创新和拓展接口,是难点之三。④如何构建教师可实施、学生可实践的教学环节[12],提高学生的主动性,减轻学生的畏难情绪,是难点之四。

二 航天飞行器设计课程创新建设思路

航天飞行器设计课程是西北工业大学极具“三航”特色的飞行器总体设计类课程,课程团队始终遵循以学生为中心、以目标为导向、以科研成果为案例的教育教学理念,坚持“不忘初心、牢记使命、公诚勇毅、三实一新”的思想主线。多年来持续整合教学内容,融合多种教学模式,积极融入航天特色思政元素,通过“工程案例库”+“航天总师大师课”+“航天特色思政”等模块的创新设计,提高学生对总体设计理论的理解和实践能力,培养学生严谨的学习态度和崇高的航天报国情怀,实现航空航天工程领域总体设计师的育人目标。主要建设思路如下。

(一) 立体重构整合教学内容,形成多维度知识结构体系

构建战术技术指标论证-总体方案构想-分系统方案设计-性能分析的模块化知识体系,梳理航天飞行器任务的分解-综合-再分解-再综合的设计过程。从设计原理和方法上,各类航天飞行器有相似之处。比如,导弹和运载火箭,从宏观上讲,都是将有效载荷运输到目标附近,导弹是将战斗部运送到目标附近,运载火箭是将航天器运输到目标轨道上。因此,两者在级数选择、燃料分配、分系统选型等设计方法上有相似之处。但是,为了躲避拦截,导弹需要大机动、良好的突防能力和隐身性能,这些任务需求是和运载火箭的不同之处。本课程立体重构了导弹、运载火箭、航天器三类对象的教学内容,详细阐述了导弹的总体设计内容,构建了模块化知识体系。在运载火箭、航天器部分,重点讲解两类对象的任务分析以及与导弹设计思想、设计方法的差异。

(二) 构建多种形式的工程案例库和实训内容,提升知识运用和创新能力

践行科研促教学、科研成果反哺教学的理念,教学团队长期围绕国防重大需求,开展飞行器总体方案设计、多学科优化方面的科研工作,取得了一系列研究成果。基于最新研究成果,持续更新课程教学内容,构建了知识点级、分系统级、总体方案级等多层级、多样式工程案例库,提升学生对设计理论的理解程度和实践创新能力。例如,在导弹主要参数设计环节,针对导弹质量、发动机推力、弹翼参考面积三个主要参数,分别设置了三个工程案例,根据战术技术要求,利用相关理论和微分方程,定量地确定导弹的三个主要参数。另外,在导弹综合性能评价环节,设置了总体方案设计案例,综合运用各分系统设计原则,串联各知识点,给出导弹的弹道、气动、结构、动力、制导和控制等各分系统总体方案。

(三) 开展航天总师大师课,提高总体设计理论的工程实践能力

航天飞行器设计是工程性、实践性较强的学科,工业部门设计师从飞行器研制具体实施角度,重新解读总体设计原理和方法,对课程教学内容深化大有裨益。在课程关键环节,邀请了航天科技集团一院、航天科技集团八院、航天科工集团三院和中国兵器工业203研究所等相关国防工业研究所总师,以线下、线上相结合的方式,开展相关设计内容的课堂教学,提高学生对航天飞行器总体设计过程中诸多指标之间相互影响、相互矛盾的认识能力,提升对总体设计过程中“综合”与“权衡”设计思想的理解能力。例如,在导弹速度指标设计时,从突防与生存的角度,速度越大越好,速度越大意味着导弹的气动阻力越大,另外,速度增加还会导致气动热急剧增加。因此,速度设计时,需要折中考虑突防能力、气动阻力、气动热等性能,给出导弹速度的可行设计域。总师们从工程实际出发,呈现了丰富、生动的工程案例教学。