学科交叉背景下仿生学通识课教学探索与实践

作者: 贾昭君 肖林 张超

基金项目:国家级新工科研究与实践项目“多学科背景下的生物医学工程专业‘医工融合’人才培养模式探索与实践”(教高厅函【2018】17号);深圳市教育科学“十四五”规划课题“基于阶梯式教学与差异化课堂运用的学生评价改革”(jypj22016);2023年中山大学校级本科教学质量工程类项目(76190-11220011)

第一作者简介:贾昭君(1989-),男,汉族,四川达州人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为骨科植介入器械、智能及仿生生物材料、生物材料表界面。

*通信作者:张超(1975-),男,汉族,河南许昌人,博士,教授,博士研究生导师,院党委书记。研究方向为生物医学工程。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.19.026

摘 要:如何有效贯彻学科交叉融合理念、培养新时代复合型人才是当今高校通识教育的重要命题。该文以中山大学通识课神奇的智能仿生世界课程为例,依托所在深圳校区多学科院系群优势及仿生学自带跨学科育人属性,以仿生现象机理、科技前沿、实际应用为切入点,以信息化教学手段为支撑,以特色课程思政为抓手,探索基于主题模块化进阶授课、多驱动导向式教学、体验式仿生设计活动和全流程综合评价体系的通识教育课程改革,致力于培养具有扎实专业素养、开阔跨学科视野及自主源头创新意识的高质量复合型人才。该项目的经验可为相关通识乃至专业课程改革提供借鉴。

关键词:学科交叉;仿生学;导向式教学;通识课程改革;复合型人才培养

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)19-0105-06

Abstract: It remains an important proposition as to how to effectively implement the concept of interdisciplinary integration and cultivate compound talents of the new era by general knowledge education in contemporary colleges and universities. This paper describes our experience and thoughts on these from the general knowledge course The Wonderful Smart Bionic World in Sun Yat-sen University, which was set up leveraging the multi-disciplinary departmental clusters of our Shenzen Campus and the born attributes of interdisciplinary education by "Bionics". Having natural phenomena and underlying mechanisms, scientific and technological frontiers, and practical applications as the pointcuts, taking information-based teaching means as the support, and incorporating special ideological and political education elements as the gripper of thoughts, we explored the advantages of general education curriculum reform that emphasizes thematic modular advanced lessons, multi-driver-oriented teaching, experiential bionic design activities, and full-process comprehensive evaluation, striving to cultivate high-quality compound talents with solid professional qualities, broaden interdisciplinary horizons, and the awareness of independent source innovation. The experience of this project can provide reference for the reform of relevant general education and even professional courses.

Keywords: interdisc iplinary; bionics; oriented teaching; general education curriculum reform; training of compound talents

人才是第一资源。随着我国经济结构转型和科技飞速发展,社会对人才的需求渐由专精型向复合型全面迈进[1]。所谓复合型人才,既要有过硬的专业知识技能,还应具备深厚的文化底蕴、广阔的学科视野及强烈的创新意识。2021年9月,习近平总书记在中央人才工作会议上强调,要走好人才自主培养之路……培养高水平复合型人才。基于学科交叉融合的通识教育是高校实现复合型人才自主培养的重要途径[2]。有别于以专深知识技术传授为重心的专才教育,通识教育追求“学以成人”,即将大学生作为完整的人进行知识、能力、情感领域全方位培养。立足当下国情,高校通识课程实践应以我国社会、科技、经济和文化发展需求为导向,以多学科交融为“催化剂”,打破医、工、文和理跨学科壁垒,同时以学生成长为中心,聚焦知识观、世界观、价值观多维协同育人,确保所培养学生不仅学有所长、术有专攻,且通融识见、博学德馨,成为适应中国特色社会主义建设时代潮流的创新型综合性人才[3]。

亿万年进化为自然界创造出精妙的运行法则,赋予科学家、工程师、设计师们享之不竭的灵感源泉。理解自然万物的运作模式和背后逻辑,研究、学习并模拟生物与大自然,是解决实际问题的重要有效途径。以“师法自然”为核心旨趣的仿生学由此诞生并发展为一门交叉综合性边缘学科。仿生学(Bionics)一词最早由斯蒂尔在1960年提出,泛指模仿生物原理来建造技术系统,或者使人造技术系统具有或类似于生物特征的科学[4]。该概念一经问世迅速在世界范围内推广,并演绎出深厚内涵和丰富外延,帮助催生出层出不穷的技术、产品、应用,如基于芒刺倒钩发明的尼龙搭扣、基于水母发光原理制作的无源水母灯具、基于飞鱼原理研制的军用潜艇等等。时至今日,通过与各学科交叉,仿生学已有机融入军事、机械、建筑、环境、材料、能源、医学和经管等诸多领域[2]。仿生学也为科技发展提供了新的机遇与突破口。我国科学家大量仿生相关原创成果荣登《自然》《科学》等顶级刊物,同时冠名“仿生”的技术和产品亦如雨后春笋不断更新迭代。得益于其自带的交叉性、科学性、趣味性和创造性,仿生学的“通识育人”潜力近年来开始被发掘[5]。通过关注奇妙自然现象并探索背后机理,可以激发学生兴趣,开阔其眼界,活跃其思维;而基于需求导向的、由形入神的仿生设计案例学习,则能启迪学生在思考问题和解决问题时举一反三,乃至一通百通,提升源头创新潜能,实现全方位育人目标。

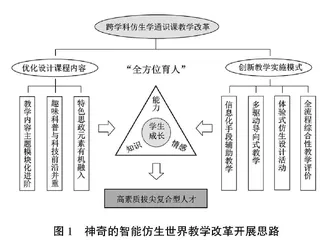

综合上述考虑,笔者面向中山大学本科生开设神奇的智能仿生世界通识课,以供对仿生现象、原理、设计感兴趣的各类院系学生选修,在“以学生成长为中心”的教学理念指导下,通过设计主题模块化教学内容,偶联趣味科普与科技前沿,挖掘并融入特色思政元素,以及多措并举、创新教学实施模式,凸显仿生类跨学科通识课“全方位育人”优势,培养高素质拔尖复合型人才(图1)。

图1 神奇的智能仿生世界教学改革开展思路

一 神奇的智能仿生世界通识课面临的问题与挑战

尽管跨学科通识授课已在全国高校大范围推广,其具体实施仍面临诸多挑战[6-7]。其中核心难题是如何在跨学科通识授课过程中明晰教学目标与内容、创新教学方法和评价体系,以确保不同专业背景学生都能学有所获、学以成人。这是一项系统工程,难以一蹴而就,需各高校任课教师在教学实践中不断探索、相互借鉴并反思改进。

神奇的智能仿生世界是中山大学2023年新设的一门通识选修课,其设立之初就吸引了来自电子与通信工程学院、生物医学工程学院、临床医学(深圳)和网络空间安全学院等17个院系100余名各年级本科生选课(图2),这为“仿生”主题跨学科通识教育实践提供了坚实可行的平台。然而笔者也意识到,选课学生专业与年级各异,前期知识储备参差不齐,易使教学内容在深度与广度上众口难调,不仅左右教学进度,还桎梏教与学良性体验。这就要求教师多方优化教学内容,有机整合创新教学模式,促使学生在课堂积极思索、踊跃互动,在课余主动拓展学习相关知识。再者,仿生学涉及材料学、生物学、物理学、化学、力学、数学和人文等多学科交叉融合,兼具广泛性和专业性,且其知识体系错综复杂、更迭日新月异,导致可用教材和多媒体资源相对较少且内容迟滞。当前,国内高等院校仿生主题课程教学多由教师结合个人专业/知识领域自主设计,内容零散斑杂,凑而不合,难成统一学科体系,造成学生习得的知识碎片化,不利于融会贯通、构建系统性思维。同时,大多教学流于简单描述自然现象或科普浅薄原理,知识存在片面性和迟滞性,学生往往一知半解,未触及知识本质和科技前沿,不利于激发源头创新活力。此外,既往经验提示,面向大规模班级授课,若仅采用传统教师讲授方式,学生无法有效参与课堂,易致其热情受损,兴趣丧失,难达到预期育人目标。针对这些问题,本文对该门课程进行了如下教学改革探索与思考,供同行参考。

图2 2023学年秋季学期神奇的智能仿生世界选课学生院系

统计分布

二 神奇的智能仿生世界通识课的教学内容和教学方法探索

(一) 神奇的智能仿生世界课程内容优化设计

1 教学内容主题模块化进阶

为克服仿生类课程普遍存在的系统性不足、知识碎片化、内容偏浅薄等问题,笔者结合神奇的智能仿生世界课程属性、教学目标、基本学情,以“现象—原理—设计—应用”为逻辑线索,梳理并制定出符合深圳校区多院系群特点、具有跨学科通识育人特色的主题模块化教学大纲(图3),涵盖了仿生基础、仿生设计、仿生应用三大篇章及下属章节,围绕“何为仿生”“如何仿生”“仿生何用”展开,形成一脉相承、层层递进的有机整体。

图3 神奇的智能仿生世界主题模块化进阶教学内容

在“基础篇”,通过生动的图片、有趣的视频列举大自然诸多奇异现象和万物独特之美与独门绝技,如会“飞”的蜥蜴和鱼、能“水上漂”的水黾、爱“听音乐”的植物等等,激发学生窥生灵之百态、解天地之奥秘的本能兴趣,引出仿生学基本概念。进一步地,站在学科高度,系统阐述仿生学历史沿革和发展态势,解析其学科门类、基本要素、主要原理,帮助学生认知由零化整,体悟从浅入深。

不限于此,在接下来的“设计篇”,任课老师重点回答如何进行仿生这一进阶问题。通过向学生阐述以“观察—分析—设计—制造—评价”为流程链的仿生设计思路和“主动仿生”“绿色仿生”“最优仿生”等仿生设计原则,并介绍扫描电子显微镜等仿生研究技术和3D打印等先进仿生制造技术,培养学生从观察到模仿、再到创造的创新思维和实践能力。

在“应用篇”,课程以“需求—设计—产品—应用”为逻辑线索,将仿生学基础理论和仿生设计原理与具体应用领域密切联系起来,分门别类开设生产生活、体育竞技、基础建设、国防科技、能源环境和生命健康等应用型子主题板块,以照顾不同专业背景学生的知识架构与学习兴趣,最大程度激发其内生学习动力并引起课堂共鸣,促使学生自主好学,学有所获,学有所用,为今后基于仿生思路解决实际问题打下基础。