导师制主导下本科生培养模式探讨

作者: 李建国 郑琼

基金项目:2021年江苏省高等教育教学改革研究重中之重项目“交叉·融合·应用:地方高校新商科人才培养模式创新与实践研究”(2021JSJG004);江苏师范大学示范课程(22KCSZkc18);江苏师范大学教学改革项目“基于乡土情怀培养的师范专业《计量地理学》课程改革与实践”(JYKTY202102)

第一作者简介:李建国(1986-),男,汉族,江苏泗阳人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为大学地理教学。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.19.036

摘 要:“导师制”是适应新时期大学生综合素养提升的重要培养策略,目前已经在我国很多高校中实施。但不同高校和专业在实施“导师制”过程中存在较大的差异,甚至将其异化,缺乏从培养模式的高度对这一策略进行宏观的总结和归纳,不利于“导师制”在大学生综合素质培养中的优势发挥。该文通过对“导师制”主导下的教学与管理相关角色的权责范围和主要工作进行解析,从培养目标与考核方式、课程设置及组织形式四个方面深入分析“导师制”主导下本科生培养模式的建构及其要点,并对相关认识误区进行辨析,结论如下。①“导师制”下的“导师”与班主任和辅导员之间是一种相互补充的权责关系,是对现有培养模式的一种优化和补充。“导师”在学生专业能力培养、人格品质塑造和未来职业兴趣点构建方面应该扮演更为重要的角色。②“导师制”培养模式的实施有赖于培养目标和考核方式巨大变革,需要更加突出学生的综合素养和专业的社会价值的认同感。③“导师制”需要课程设置上更加灵活地兼顾理论课程与实践课程、必修课程与选修课程的关系,适当增加选修课程的比例,并突出以小组化形式组织课程学习与专业训练,突出“以赛带学”“以项目研究带学”和“以社会实践带学”等为主要的学习形式。

关键词:导师制;本科生培养;高校;培养模式;综合素养

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)19-0152-05

Abstract: The "mentor system" is an important training strategy to adapt to the comprehensive literacy improvement of college students in the new era, and it has been implemented in many universities in China. However, there are significant differences and even alienation in the implementation of the "mentor system" among different universities and majors, lacking a macro summary and induction of this strategy from the perspective of training models, which is not conducive to the advantages of the "mentor system" in the comprehensive quality cultivation of college students. This paper analyzes the scope of responsibilities and main work of teaching and management related roles under the guidance of the "mentor system", and deeply analyzes the construction and key points of the undergraduate training model under the guidance of the "mentor system" from four aspects: training objectives and assessment methods, curriculum design and organizational form. It also distinguishes relevant misconceptions. The conclusion is as follows: ①The "mentor" under the "mentor system" There is a complementary power and responsibility relationship with the homeroom teacher and counselor, which is an optimization and supplement to the existing training mode. Mentors should play a more important role in cultivating students' professional abilities, shaping their personality traits, and building their future career interests. ②The implementation of the "mentor system" training mode relies on a significant change in training objectives and assessment methods, which requires a more prominent recognition of students' comprehensive literacy and professional social value. ③The "mentor system" requires a more flexible curriculum design that takes into account the relationship between theoretical courses and practical courses, as well as between compulsory and elective courses. It should appropriately increase the proportion of elective courses and highlight the organization of course learning and professional training in a group format. The main forms of learning should be "competition led learning", project research led learning, and "social practice led learning".

Keywords: "mentorship system"; undergraduate training; university; training mode; comprehensive quality

我国高等教育走过了从小到大、快速发展的历程。在新的发展阶段,提高质量越来越成为一项紧迫而艰巨的任务[1]。高等教育在注重把控“严入”关,守好“严出”关的同时,更应该强调培养过程质量的控制,从加强本科毕业论文的质量抽检,到打破学生专业限制;从大力提高在校学生选修课、公选课的比例,到各高校陆续出台转专业方案;从出台规定要求高校教授必须给本科生上课,到全国推行一流课程和一流专业建设等,都标志着我国高等教育正逐步向着深层次、多方位高水平迈进。

本科教育是高校的立校之基、办学之本,坚持“以本为本”,重视本科教育教学工作,并培养出符合新时代发展需求的一流本科人才,是每一所高校办学育人的重要出发点。近年来,高校都在努力改变本科生“放养式管理”的局面,借鉴研究生培养下的“导师制”[1-2],在本科生培养中制定更为个性化的培养模式和方式方法,将更为灵活的教学方法与育人模式相结合,因材施教,构建更为科学高效的本科生培养模式是近年来高等教育改革的重要方向,也是我国高校本科生教育与世界一流大学进一步接轨的必然要求。对学生而言,随着教育部和高校的一系列举措落地,在大学中“浑水摸鱼”的难度在逐渐增加。面对更为严格的培养现实状况下,适应新时期的本科生培养方式,学得真本领,提升真实力是无法逾越的大学生成长过程[3-5]。

目前,大学培养质量有快速下滑的趋势,一部分是由于大学更注重科研成果的培养,重论文、轻教学,重科研项目、轻教改项目,重学术交流、轻教学研讨。大学课堂已经成为排在各项工作之后的末流,虽然高校已然出台大量的激励措施,鼓励大学教师投入更多的时间参加一线教学与本科生培养,但其投入的长期性以及职称评定过程中的保障性要求使得高质量的本科生培养需求与现实的高校“水课”长期并存,是困扰大学本科培养质量的重要影响因素,而其培养模式及其组织方式上的式微在很大程度上扮演着重要角色[6]。

从“以人为本”的高等教育培养目标出发,将研究生培养过程中的“导师制”引入本科培养阶段,以更为具象化的培养目标和培养方式主导大学课堂教学与实习、考核与评优、课程设置等培养内容[7-9]。目前,“导师制”的本科生培养方式在很多高校和专业都已经得到开展和实施,但是在实施过程中出现了较多的问题:①培养目标不明确,导致形式主义多于实质上的培养质量提升;②未能很好地处理学业导师与大学学习之间的关系,导致教师和学生的任务量增加;③导师制与常规培养模式的融合还有待于进一步研究,形式上的融合大于内容上的融合导致培养质量的提升效果不佳;④未形成可推广、可复制的“导师制”本科生培养方案,影响这一培养模式的进一步推广普及。基于此,本文从“导师制”实施的相关角色权责边界解析的角度出发,深入分析这一培养模式下的培养目标和培养方式,并结合具体的课程与学习组织形式来对这一培养模式进行深入分析,以期为未来高等教育改革提供坚实的信息参考[10-11]。

一 权责框架解析

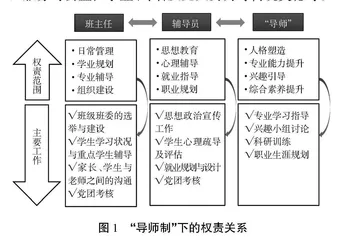

目前,从已有的已实施“导师制”培养模式的高校与专业来看,大多存在权责不清的状况。有的高校将“导师制”盲目的与班主任混为一谈,进而将学生日常管理的任务转嫁于“导师”这一角色身上,将“导师”变成管理员[10]。进而将学生的日常管理,如学习、评奖评优、入党、选班干等常规事务统统让“导师”来负责,看似权责统一,实则是模糊了“导师”的主业,影响这一培养模式的培养效果。其实质是将班主任管理换了个名头变成“导师”管理,换汤不换药,效果必然会大打折扣。还有的高校完全套用研究生培养的“导师负责制”,将学生分配给不同的科研型教师,让学生进入实验室和课题组,将大量的时间放在科研训练和实验上,以发表论文为唯一培养目标,专注于提升学生的科研能力[7]。但这一方式在实施过程中常常需要大量地占用学生的学习时间,如逃课或请假做实验而降低本科生课堂学习效果;占用大量学生复习和预习的时间,导致专业课学习效果不佳,影响专业基础的打牢等。因此,将班主任、辅导员和“导师”三者之间的权责关系进行有效解析,明确各自的权责范围及其使用边界,可有效提升“导师制”的实施效果。

如图1所示,“导师制”中的“导师”其工作的目标在于塑造新时期具有专业特色的大学生综合素养,如独立、果敢、刚毅、有活力的人格标签,专业且出众的理论与实际相结合的能力等。“导师”通过带领大学生进行有挑战、有活力的学习与科研活动来激发大学生的创新能力,更是要塑造大学生突出的人格魅力,特别是坚强的意志品质和敢为天下先、勇于挑战的意志品质。而不仅是满足提高学习的成绩绩点,考多高的课程分数和拿多少的奖励。“导师”需要更加注重以能力培养为目标导向的大学生综合素质提升,弱化成绩主导一切的培养策略[4]。同时,通过参与科研项目与兴趣小组讨论等形式提升学生的动手能力以及拓展知识边界,进而产生学习的兴趣方向和动力基础。在此基础上,通过不断地试错与沟通明确未来的兴趣点和奋斗方向。借助科研训练与小组讨论提升大学生与人交往和沟通的能力,增强学生的协作意识。在明确未来努力方向的基础上,“导师”可以将未来所需的专业基础知识与工具,包括专业知识与软件工具进行提前介绍与引导学习,以达到扎实职业基础的目的。而这一过程与班主任和辅导员的工作并不冲突。“导师”在大学生培养中的突出作用在于“更上一层楼”,而传统的班主任和辅导员角色在于“强基固本”。图1可以看出,通过“导师制”的实施可以有效地完善传统大学本科生培养模式下大学生思想超前而动手能力不足,专业学习与没有实践抓手之间的矛盾,是现有培养模式的一种有效补充。

二 培养目标与考核方式

“导师制”主导下的本科生培养模式必然要求其培养目标要跳出传统的以“成绩和绩点为纲”的评价与目标考核体系[2]。“导师制”下的本科生培养模式,其培养目标是培养综合素养过硬,理论与实践相结合的新时代大学生,其核心培养目标应更加注重大学生培养的质量,即综合素养,而非数量和所谓的成绩。当下,虽然我们不能完全抛弃以成绩和绩点为核心的学生目标考核体系,但可以构建更为综合或以标志性成绩(成果)作为新的考核体系。如在综合化的考核体系中,更加强调比赛获奖、社会服务和先进事迹等事项的权重,适当降低成绩和绩点的权重。同时,将综合成绩作为评奖评优和推优入团、入党的重要依据,进而降低成绩和绩点的影响。为什么要降低成绩和绩点在综合考评中的权重,主要是因为长期以成绩为导向的考评体系下出现了很多异化现象:①部分学生过分注重成绩和绩点(学校和专业将其与保研、推优、奖学金和入团入党相挂钩),导致其在感觉考试成绩不理想的情况下找人情、走后门、托关系等现象较为严重;②为保证成绩和绩点,学生在进行选课的时候往往选择自己熟悉或者感觉熟悉的课程,逃避自己认为较难的课程。如地理科学专业的学生往往选择较为熟悉的GIS软件应用课程,而觉得有点难度的地理学中的数学方法课程选择的学生寥寥。这会造成学生知识结构上的缺失与能力上的不足;③成绩与绩点较为一般的同学则往往会因为失去保研、推优、奖学金和入团、入党的资格而自暴自弃,自我否定,限制了其未来的成长高度;④过分注重成绩和绩点也会造成学生思想上狭隘和品格上的不健全。导致其在大学中的所有行为都是围绕如何提高学习成绩和绩点这一目标而组织活动,自己熟悉的就去参加,自己不擅长的就刻意逃避,对于能给自己带来较高分数的活动就积极参加,对探索类和公益性的活动则默不作声,高挂“免战牌”。长此以往,会造成大学生在思想上过于偏激和执拗,往往因为一门成绩的下滑或不理想而做出过激的行为;另外,这一单一式的考核方式也正在不断强化过于自我的人格品质,长此以往会导致大学生丧失基本的社会责任感,造成荣辱观缺失,甚至会做出一些啼笑皆非的事情。