当代大学生心理健康素养特点及影响因素分析

作者: 张利萍 李彬 刘倩

摘 要:采用《国民心理健康素养问卷》和《心理健康自评问卷》(SRQ-20)对大学生进行调查。发现以下几点,①大学生心理健康素养总分均值、对心理疾病的知识和观念优于我国社会水平,但是在对待心理疾病的态度、行为和技能、维护心理健康态度方面,大学生群体回答正确率较低;②大学生心理健康素养存在显著的性别、城乡、学历层次、专业类别差异,担任心理骨干、学习课程和参加活动的学生,其心理健康素养均处于较高水平;③有心理困扰的大学生的心理健康认识观念得分高于无困扰学生,但在应对行为因子上显著低于后者;④心理健康低水平组的心理健康素养低于高水平组;心理健康水平越低,其心理健康素养越差;⑤大学生心理健康素养与“心理/精神障碍患者的接触频率”呈负相关,与“对心理健康服务的熟悉程度”呈正相关。

关键词:当代;大学生;心理健康素养;心理健康水平;影响因素

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)20-0115-04

Abstract: National Mental Health Literacy Questionnaire and Mental Health Self-Assessment Questionnaire (SRQ-20) were used to investigate college students. The results show that, ①The average score of mental health literacy and the knowledge and concept of mental illness of college students are better than the social level in China, but the correct answer rate of college students is lower in the attitude, behavior and skill towards mental illness and the attitude towards maintaining mental health; ②The mental health literacy of college students has significant differences in gender, urban and rural areas, educational level and professional category. The mental health literacy of students who are mental backbone, learning courses and participating in activities is at a higher level; ③The mental health cognition scores of psychologically disturbed college students were higher than those of non-disturbed students, but the coping behavior factors were significantly lower than those of the latter; ④The mental health literacy of the group with low mental health level is lower than that of the group with high mental health level; The lower the mental health level, the worse the mental health quality; ⑤College students' mental health literacy is negatively correlated with "contact frequency of patients with mental/mental disorders", and positively correlated with "familiarity with mental health services".

Keywords: contemporary; college students; mental health literacy; mental health level; influencing factors

心理健康素养,是澳大利亚学者焦尔姆(Jorm)1997年提出的概念,主要指“帮助人们理解、应对和预防心理健康相关问题的知识和信念”。大学生心理健康素养是学生发展核心素养中的重要组成部分,对于个体发展具有重要的影响作用。有研究发现,大学生心理健康素养与心理健康水平、心理弹性、应对方式水平密切相关[1-2],并且可有效预测学业结果和职业适应[3];新冠感染疫情中,心理健康素养与专业求助或推荐求助行为有关[4]。2018年,“学生心理健康意识明显增强,心理健康素质普遍提升[5]”,作为新时期高校心理健康教育的指导思想和总体目标被明确提出。2019年国务院印发的《健康中国行动(2019—2030)》也明确提出提升居民心理健康素养水平的目标[6]。因此,本研究通过对大学生心理健康素养现状及影响因素进行分析,试图探明新时期大学生应对心理健康问题的观点和行为等特点,为做好新时代高校心理育人工作提出切实可行的策略建议。

一 研究方法

(一) 研究对象

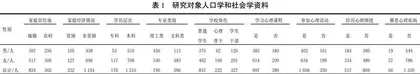

本研究采用随机抽样的方法,通过问卷星平台发布《国民心理健康素养问卷》,共有4 个省市1 410名大学生参与调查。剔除无效问卷后,获得有效问卷1 386份,其中男生563人,女生823人,平均年龄20.19±1.79岁。其他人口学和社会学资料见表1。

(二) 研究工具

1 国民心理健康素养问卷

采用吴珏等[7]编制的《国民心理健康素养问卷》为施测工具。该问卷共60个题目,由6个分问卷组成,分别测量心理疾病的知识和观念、心理健康的知识和观念、对待心理疾病和患者的态度、应对心理疾病的行为和技能、维护心理健康的态度、维护心理健康的行为和技能。问卷计分以判断正确率(回答“正确”计1分,回答“错误”计0分)为指标,考察心理健康素养水平。分数越高、正确率越高,其心理健康素养水平越高。本研究中,国民心理健康素养问卷内部一致性系数为0.927,各分问卷内部一致性系数在0.693~0.829之间。

2 心理健康自评问卷(SRQ-20)

该问卷由世界卫生组织发布,共20个题目,采用2点计分,得分越高,代表心理健康状况越差。临床参考指标为8分,高于标准应引起关注。在本研究中,SRQ-20的内部一致性系数为0.901。

(三) 数据处理

使用SPSS 26.0对各变量(因子)的总体状况进行独立样本T检验、方差分析和Kruskal-Wallis H检验,采用 Pearson 相关分析法检验各变量之间的关系。

二 研究结果

(一) 大学生心理健康素养总体情况

对大学生心理健康素养总分和各因子进行分析(表2),结果表明,心理健康素养问卷总分满分60分,而大学生心理健康素养总分只达到37.96分,相当于百分制的63分。将 Likert量表题目得分转换为0、1计分后,进一步分析6个二级维度的回答情况,结果发现,“应对心理疾病的行为和技能”与“维护心理健康的行为和技能”判断准确率是最低的,而“心理健康的知识和观念”准确率是最高的。在60个问卷条目中,以下3个条目正确率是最低的:“假如身边有人流露出自杀念头,我会劝他不要瞎想”正确率12.9%(社会公民正确率为4.3%);“当服用精神科药物出现副作用时,我会自己减量或停止服药”(正确率14.8%),“长期过量饮酒是心理疾病”(正确率15.9%)。

采用摘要独立样本t检验与江光荣等[8]以社会公民为样本的心理健康素养调查结果进行对比发现,大学生心理健康素养总分显著高于社会公众水平。大学生对心理疾病的知识和观念回答正确率(64.3%)也高于我国国民数据(56.56%)。但是在对待心理疾病的态度、应对心理疾病的行为和技能、维护心理健康的态度三个维度上,大学生群体的回答正确率低于我国国民数据(均低于10个百分点)。

(二) 不同组别大学生心理健康素养得分分析

1 人口学差异

统计不同组别大学生心理科学素养总分以及各维度得分的平均数和标准差(X±s)。结果显示,女生心理健康素养总分和各维度得分均显著高于男生(Ts≥3.05,Ps<.001);城镇学生在维度1、维度5得分显著高于农村学生(Ts≥2.47,Ps<.05);本科生在总分和维度1、2、5、6得分均显著高于专科生(Ts≥2.12,Ps<.05);文史类学生在总分和维度1、2得分显著高于理工类学生(Ts≥3.19,Ps<.001)。

2 社会学差异

为了解大学生心理健康素养的社会学差异,分别采用单因素方差分析和独立样本T检验对心理健康素养总分及各维度进行了比较。结果发现,在总分及各维度得分上,普通学生得分均低于学生干部,而学生干部均低于心理骨干(Ts≥6.71,Ps<.001));就读心理学相关专业的学生,其在总分和维度1、4、5维度得分均高于非心理学专业学生(Ts≥2.12,Ps<.05);学习过心理健康课程、参加过心理健康教育活动的学生,其在总分和各维度得分方面均显著高于未学习课程(Ts≥3.47,Ps<.001)、未参加活动的学生(Ts≥3.94,Ps<.001)。

(三) 心理卫生背景下大学生心理健康素养

1 自身心理困扰经历与心理健康素养

为了解大学生自身心理健康经历对其心理健康素养的影响,本研究设置了“成长过程中是否经历心理困扰”和“是否被诊断过心理障碍”的问题。结果显示,共有517人(37.3%)报告自己在成长过程中遭遇心理困扰,56人(4.04%)报告有心理障碍诊断史。采用独立样本T检验对是否经历心理困扰和是否有心理障碍诊断史的差异性进行检验,结果发现,有心理困扰的大学生,其关于心理健康和心理疾病的认识观念得分均高于无困扰学生(Ts≥2.59,Ps<.05),然而,他们在应对心理疾病的行为因子上,却显著低于无心理困扰学生(T=-2.83,P<.01);是否有心理障碍诊断史,在心理健康素养总分及各因子得分方面均无显著差异。

2 心理卫生背景与心理健康素养

相关性分析发现(表3),大学生心理/精神障碍患者的接触频率与心理健康素养总分、心理健康的知识观念、维护心理健康的行为和技能呈负相关;而大学生对心理健康服务的熟悉程度与心理健康素养总分及各因子之间均呈正相关。

以心理健康自评得分8为临界值,将得分大于等于8划为心理健康低水平组,共有187人(占13.5%),得分小于8划为心理健康高水平组,共有1 199人(占86.5%)。结果显示,心理健康低水平组在素养总分及维度4、5、6均低于心理健康高水平组(Ts≥3.24,Ps<.001)。同时,大学生心理健康自评总分与素养总分、维度4、5、6呈负相关(表3),即心理健康自评总分越高,心理健康水平越低,其心理健康素养越差。