思政教育背景下工程技术类课程教学创新与实践探索

作者: 李承来 唐魁 赵南

基金项目:山东省2021年本科教学改革研究项目“建筑学专业基于SPOC的任务驱动式教学研究与实践”(M2021215)

第一作者简介:李承来(1975-),男,汉族,黑龙江哈尔滨人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为教育学、设计学。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.22.015

摘 要:为国育人是高等教育的根本任务,为党育才是高校教师的历史使命。新时代思政教育的提出,从根本上扭转“重智轻德”的精神困境。场地设计作为工程设计类主干课程,其培养质量关乎着未来城乡建设的发展水平。该文首先探讨课程改革的重要意义与思政教育的迫切需求;其次对于思政框架进行梳理凝练,确立“一轴两翼、四维四极、多点协同、韧性耦合”的“思政专业一体化”推进思路;再次通过思政赋能在“学科建设、专业评估、工程伦理、注册制度”四个维度引导课程正向发展;最后运用思政引领在“政治制度、传统文化、时代实践、社会环境”四个增长极落实思政要素着力路径。上述做法环环相扣,助推高等工程教育将立德树人的培养目标做深做实。

关键词:思政教育;场地设计;工程技术;教学创新;实践探索

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)22-0063-05

Abstract: Educating people for the country is the fundamental task of higher education, and cultivating talents for the Party is the historical mission of university teachers. The proposal of ideological and political education in the new era has fundamentally reversed the spiritual dilemma of "valuing intelligence over morality". As the main course of engineering design, the training quality of site design is related to the development level of urban and rural construction in the future. The article first discusses the significance of curriculum reform and the urgent need of ideological and political education; Secondly, the ideological and political framework was combed and refined, and the promotion idea of "ideological and political professional integration" of "one axis, two wings, four dimensions and four poles, multi-point coordination and flexible coupling" was established; Thirdly, the ideological and political empowerment can guide the curriculum to develop in the four dimensions of "discipline construction, professional evaluation, engineering ethics, and registration system"; Finally, we use ideological and political guidance to explore the path of ideological and political elements at the four growth poles of "political system, traditional culture, era practice, and social environment". The above practices are linked to each other, which will help higher engineering education to make the cultivation goal of establishing morality and cultivating people more practical.

Keywords: ideological and political education; site design; engineering technology; teaching innovation; practical exploration

新时代内涵赋予高等教育新的历史使命,新发展理念催生高校教师新的责任担当。中华民族伟大复兴的宏伟目标更是对教育教学体系提出新的要求:从教育领域而言,由于中西意识形态差异明显,《高等学校课程思政建设指导纲要》开宗明义指出,要切实提高政治站位和思想认识,寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,对于西方不良思想侵蚀要做到防微杜渐;从教学领域而言,当前我国已经由高速度发展转向高质量发展,从工程大国迈向工程强国[1]。未来的工程设计,既要顺应国家走向,又需体现文化底蕴;既要促进本土创新,又需博采百家之长。上述双重背景,既架构了当代中国工程教育发展的任务清单和清晰的演进路径,同时也推动了工程技术类专业课程持续改革创新。

一 课程改革重要意义与课程思政迫切需求

作为工程设计类主干课程,场地设计课程内容庞杂,主要归类为四大板块:场地分析、交通组织、地形设计和综合布局。专业知识点不仅关联技术性、法规性层面的因素,同时也涉及政策性、制度性层面的内容。另外,课程不仅要求足够的理论深度,而且工程实操性强,要求授课教师必须具备丰富的实战经验。既往授课时容易出现“理论脱离实践、重技能轻德育”等问题,因此有必要进行系统性总结与反思推动课程改革创新。

(一) 场地设计的重要性

工程技术类人才培养是一个复杂的系统工程,场地设计是重要一环,具有承上启下作用。本次课程由青岛理工大学、中国石油大学(华东)联合教学。两校均通过建筑学专业评估,参与授课人员均为国家一级注册建筑师,且具备大量工程实践背景的双师双能型教师。授课形成教学组采用穿插互补模式,目标是有效提高工程技术人才培养质量。同时,课程密切关联着“学科建设、专业评估、工程伦理、注册制度”四个维度。

1 学科建设关键环节、专业评估考察重点

学科建设强调内涵式发展、相关专业门类融通。工程教育是各类技术的多元聚合,需要扎实的技术功底作为支撑。建筑设计与城乡规划、风景园林密不可分,以上三者均涉及场地组织。从规划选址到房屋建设再到植物配置,场地布局恰恰是工程设计的逻辑起点。从场地条件入手展开分析研判,正是优秀方案生成的可行切入点;同时专业评估强调统一教学标准、增进国际互认。自1990年开始两年一次的建筑学教育评估,对于各大工程院校提出相对统一的教学大纲,场地设计是其中的必备环节。另外,工程设计属于文理兼修且注重艺术修养的理工类应用型学科,既需要培养学生的技术技能来应对工程实践,又需要强化深厚的文化功底不断推动理论与实践迭代更新,这也是中国建筑学教育与西方发达国家国际互认的前提条件。

2 工程伦理核心载体、注册制度重要支撑

工程伦理要求设计人员做出符合公众利益的价值选择[2]。公共资源的选址承载着公平、用地规模的大小涉及生态、绿化景观代表着居住品质、地下管网更是城市的良心。而且,工程建设对于生态环境影响较大、对于审美品味要求较高。建设过程容易引发社会矛盾,造成不和谐因素,因此直接关联着民众福祉。如果缺失了工程伦理观念,可能会出现将个体利益、工程效率放在首位,而损害了社会公正与国家利益,导致发展不可持续,甚至归结为破坏性建设;同时注册制度自发引导高等工程教育向注册考试倾斜,强化技术导向并具备严谨的工匠精神。场地设计概念的提出,本就源于“注册建筑师考试制度”,其中场地设计占有较大比重。在这一目标驱动下课程不仅需要强化走向社会后的工程实践能力,更要以注册考试为契机培养逻辑思维与解题应试能力。

(二) 思政教育的迫切性

当前外部环境复杂多变,世纪疫情与百年变局叠加,全球经济下行态势明显。外部若干西方国家对于发展中国家资源掠夺与文化渗透持续加剧,内部疫情原因导致就业压力加大、竞争更加激烈,信仰缺失导致社会中出现享乐主义与悲观主义势头,部分高校教师对待“意识形态、传统文化、本土创新、文明互鉴”四个层级的认知与态度限制了理论与实践的良性发展。上述问题通过与专业课完全分离的思政课是无法解决的。

1 淡化意识形态引领、漠视传统文化价值

伴随中国强势崛起的是部分西方国家的恶意打压。表面上是学术性探讨,实质上是政治化操弄,试图涣散中华民族凝聚力。很多教师认为技术类课程与意识形态关联偏弱,为避免发表不当观点,将一切涉及政治的社会问题均划为授课禁区。另有少许教师保持着所谓“价值中立”的态度,将“普世价值、历史终结、文明终点”等当作时髦词汇,实质上弱化了政府对于意识形态的掌控权;中华文明源远流长,儒、道等思想内涵至今依然影响着全世界。然而部分教师对此缺乏敬畏之心,只看到糟粕成分无视其优秀一面,将其错误定性为“小脚美学”,试图果断丢弃五千年的文化根脉,而转身追随本就不适合自身的西方历史文明。

2 本土创新思维缺乏、文明互鉴动力不足

我国虽然拥有大量丰富且绝对领先的工程实践,但因为缺乏通过实际项目提炼学术概念继而生成理论体系的传统,因此工程设计本土理论篇幅较少且自主创新环节薄弱。加之,我国工程教育体系源于对西方教学体系的借鉴,本土学术话语权偏弱。部分高校教师习惯于追踪西方前沿理论与实践,预设了中国城乡建设奇迹是遵循西方成熟理论指导结果的不良隐喻;同时在文明互鉴层面又表现为动力不足,缺乏国际视野:若干教师因循守旧,加之分不清学术性问题与政治性问题的界限,不敢吸纳他国的先进成果;少许教师眼界不宽,将文明分为高低优劣,目光只投向发达国家,无视与我国文化传统相近的东亚、中亚等地区,难以达到文化多样性目标;另有一些教师敷衍了事,不愿潜心挖掘外来文明内涵性元素,只停留于表面上的简单套用而缺乏融会贯通。

二 思政框架梳理凝练

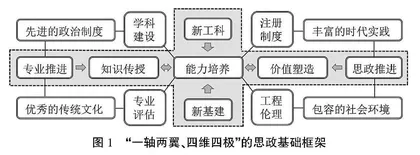

既往课程创新较多呈现为单向度改革,局限于专业技术范畴,由于缺乏换轨意识而培养了单向度的人。为推动全方位、多层次工程教育体系建设,教学组将“思政与专业”深度融合并衍生成为课程重构,力求将“知识传授、能力培养、价值塑造”融为一体并贯穿全过程,做到分门别类、有序推进。通过整合专业重点与思政要素最终搭建“一轴两翼、四维四极”的思政基础框架(图1),并设定“多点协同、韧性耦合”的推进思路。

(一) 一轴两翼、四维四极

场地设计汇聚人文科技与历史文化,更加适宜与思政教育深度融合。首先,将“专业知识与思政教育”双向一体化推进作为主轴,保证能力培养的中心地位;其次,将“新工科与新基建”作为两翼——即发展导向,有效推进拔尖创新型人才的早期培育。例如更加关注场地数字化建造如何与发力于科技端的人工智能、工业互联网等无缝对接,以承载新基建理念;同时也需要适度引入VR虚拟现实、AI赋能设计、3D打印等新兴技术来转向新工科思维;再次,在“学科建设、专业评估、工程伦理、注册制度”四个维度均需要思政教育对其赋能,使其正向演进;最后,当前我国强大的社会背景与坚实的发展基础,汇集在“政治制度、传统文化、时代实践、社会环境”四个层面正是教学提升的增长极,也赋予思政要素清晰可行的落脚点。