基于产教融合的机械专业三层次三维度实践教学体系构建与实践

作者: 张炜 陆俊杰 林煌旭 李贤义 张学昌

基金项目:宁波市产教融合“五个一批”项目“智能装备产教融合人才培养基地”(无编号);浙大宁波理工学院专业综合改革项目“基于‘互联网+’的机制专业‘三实’课程及其评价机制建设”(无编号);浙大宁波理工学院实验教学专项“基于产教融合的应用型本科高校智创实验室建设与管理”(NBTJG-202344)

第一作者简介:张炜(1975-),男,汉族,湖南邵东人,工学博士,教授,硕士研究生导师。研究方向为摩擦学,润滑与密封系统设计。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.22.016

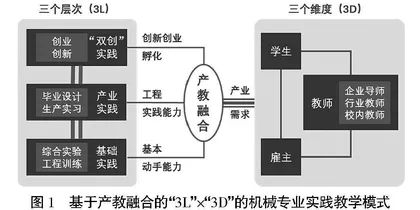

摘 要:产教融合将教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,培养面向产业的优质人才,具有深远的现实意义。但是实施过程中,教学、人才、产业以及创新等多种元素和维度发挥的体制机制问题并不十分通畅,往往没有形成长效机制。该文基于浙大宁波理工学院机电与能源工程学院的产教融合实践教学体系建设和实施实践,提出基于产教融合平台的三层次三维度有机融合的机械专业工程实践能力培养模式,将工程实践教学资源拓展为基础实践、产业实践、“双创”实践三个层次,学生、教师、雇主三个维度共同参与、共同评价实践教学效果,建立一套行之有效的运行机制,循环迭代、立体驱动学生工程实践能力的持续提升。建设成效显著,示范作用明显,吸引诸多企业踊跃参与。该文可为地方院校工科类专业开展产教融合的教学实践提供一种比较可行的实施路径。

关键词:产教融合;三层次;三维度;机械专业;实践教学模式

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)22-0068-04

Abstract: The integration of industry and education organically connects the education chain, the talent chain, the industrial chain and the innovation chain, and has far-reaching practical significance to cultivate high-quality talents facing the industry. However, in the implementation process, the system and mechanism problems of teaching, talent, industry and innovation are not very smooth, and there is often no long-term mechanism. Based on the construction and implementation practice of the practical teaching system of the integration of industry and education in NingboTech University, this paper proposed a three-level and three-dimensional organic integration model for the cultivation of mechanical engineering practice ability based on the integration platform of industry and education. Firstly, the teaching resources of engineering practice have been expanded into three levels: basic practice, industrial practice, and entrepreneurship and entrepreneurship practice. Then, when evaluating the teaching effect, students, teachers, and employers participate in and evaluate the teaching effect together. In conclusion, an effective operational mechanism was established, iterated circularly, and driving the continuous improvement of students' engineering practice ability. And he construction has achieved remarkable results, and the demonstration role is obvious, attracting many enterprises to participate actively. Therefore, this paper can provide a feasible implementation path for the teaching practice of integration of industry and education for engineering majors in local universities.

Keywords: integration of production and education; three levels; three dimensions; machanical major; practical teaching mode

高等教育产教融合的政策旨在促进教育与产业的深度融合,提高人才培养的针对性和实用性,为经济社会发展提供有力的人才支撑。目前,产教融合已成为国家层面的重要战略,特别是促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接[1]。近年来,各级政府和学校相向而行,出台相关政策、设立专项资金、搭建产教融合平台等方式,鼓励企业与学校开展深度合作,产教融合体系构建在深度和广度上都得到了明显加强。例如,各级产业学院、专业共建、实验室共建等合作项目以及合作方式不断涌现。

在校(院)产教融合模式推动下,很多院校基于校企合作等多种模式,建立紧密对接产业链、创新链的学科专业体系,确保高等教育的专业设置与国家的产业发展和创新需求相匹配,深入挖掘真实工程案例中涉及的理论知识、实践能力培养要求,重构教学体系,重新形成一套以真实工程案例为需求导向的新的教学体系,形成横向和纵向联系,体现综合性,有利于提高学生综合运用理论知识解决复杂工程问题的能力[2-4]。但是同样面临着产教融合过程中如何将教学、人才、产业以及创新等多种元素和维度充分发挥,并形成长效机制的问题,否则在操作过程中,由于学校和企业价值取向不同引起的弊端,甚至不能形成合力而不能持续改进提升效果[5]。

在教学改革过程中,首先需要在信息化时代,以“学”为中心进行教学设计,注重从学员的发展、学员的学习、学员的学习效果三个方面重构教学设计[6-7]。探究如何通过课程改革来自下而上地贴合产教融合宏观政策,以授课流程对应实际工作流程,来培养学生的核心职业能力,协调人才供给和需求的失调,健全以需求为导向的人才培养结构调整机制[8]。“双师型”教师队伍建设破解建设力度不够、校企协同体育人落地性较差、工程认证背景下缺乏与之相配套的质量标准和保障机制等问题,这在地方性应用型本科高校新工科专业实践教学体系建设中更加急切和重要[9]。教学效果评价现需要多元主体参与[10],改变过多依靠学生的评价,缺少用人端等社会层面的反馈信息的问题,注重评价的实质内容和实际效果[11]。

很多工科院校和专业也探索了基于产教深度融合的应用技术人才培养模式,对接职业标准,引入新技术、新工艺、新规范,融入课程思想政治和创新思想,形成通识课程+核心课程+拓展课程的结构体系,校企共建高水平师资队伍,健全质量监控与反馈机制,形成“学习、合作、共赢”共同体;培养出学校自豪、企业满意的机械类应用技术技能人才,并取得了较好的效果[12]。

基于产教融合的教学改革必须立足并落地于院校所在地和具体的产业行业需求。宁波市是国内首个“中国制造2025”试点城市,拥有众多的制造企业。在智能制造产教融合领域,宁波市内产业和高校具有天然的合作需求。对于机械等工科学生的需求一直巨大,随着产业升级,对于学生的契合度提出了新的需求,包括知识层面的多样性、信息化以及创新思维等方面的专业知识和技能。

在实践教学体系构建和教学实践中,笔者发现依然存在着不少矛盾,具体表现如下:①校内实践和校外实践环节所培养的能力边界及其对接不够合理,导致学生工程实践能力提升较慢。②产业元素融入实践教学环节不够深入,造成学生工程实践能力与企业需求偏离较大。③人才培养实效和产业需求存在“两层皮”问题,难以满足企业、学校及学生三方期望。机械制造课程等的产教融合[13]。如何破解上述教学问题,浙大宁波理工学院机电与能源工程(以下简称“我院”)依托宁波市首批试点特色学院、省级产教融合人才培养基地、市级智能制造产教融合创新示范基地、省级实验教学重点示范中心等平台和项目做了探索和实践,形成了一套行之有效的实践教学体系的构建、实施和评价方法,取得了较好成效。

一 三层次三维度的机械专业实践教学模式构建

浙大宁波理工学院是宁波市政府举办的地方院校,具有极强的地域性,其教学、科研和服务活动紧密围绕所在地区的需求和发展。这种地域性使得地方高校能够更好地融入当地社会,为当地经济发展和社会进步做出贡献。地方高校的一项重要任务是服务于当地社会,为当地经济发展和社会进步提供支持。这种社会服务性使得地方高校能够更好地发挥自身优势,促进当地社会的全面发展。

作为代表性的智能制造城市,宁波市智能制造产业体系明确,具有智能制造产业的独特优势和核心竞争力。重点构建“3511”产业体系。这个体系明确指出了智能制造的发展方向和目标,为产业提供了清晰的发展路径。“十三五”以来,高端装备企业综合实力显著增强,产值规模超百亿元的企业3家,50~100亿元的企业5家,10~50亿元的企业50家。全市有19家装备上市企业,其中整机装备制造企业7家。拥有13家单项冠军企业,74家国家级专精特新“小巨人”企业[14]。对于机械类学生的需求特别旺盛。

针对宁波市智能制造产业需求,浙大宁波理工学院基于省级智能制造产业学院等平台、工程认证OBE的理念,分解产业对于机械类学生工程能力的具体内涵,拓展工程实践能力的培养环节,密切加强与产业行业企业的关联度,依托诸多实践教学平台,整合校内实验资源,突出工程实践与科创要素开拓校外实习资源,与宁波市智能制造行业龙头和特色企业相向而行,建立稳定高效的实践教学体系(图1)。具体而言,以学生发展为中心,聚焦智能制造产业的人才需求,深化OBE理念,先后在省实验教学示范中心、省产教融合基地以及市特色学院等项目的支持下,持续展开教学改革,重构专业实践环节内涵,优化实践教学体系,将四年实践环节按照产业结合度分为基础实践(工程训练、综合实验)、产业实践(生产实习、毕业设计)及“双创”实践(创新、创业)三个层次。以学生、教师(校内教师、行业教师、企业导师)及雇主为主体构成的三维度,共同参与、共同评价实践教学效果,建立了一套行之有效的运行机制,循环迭代、立体驱动学生工程实践能力的持续提升,构建了价值、资源、成效“三位一体”的校企共享系统,促进协同育人机制的健康有效持续发展。雇主和学生两端教学进行评价,持续改进,形成了三维度的工程实践能力培养体系,并探索出了一条基本动手能力→工程实践能力全流程企业化研发能力的培养路径。建设成果得到了诸多宁波市智能制造产业龙头企业的认可,并取得了较好的教学效果。此教学模式不仅较好地满足了宁波市产业需求,也为培养学生的工程实践创新能力探索了从基本动手能力到工程实践能力再到创新创业的孵化能力的阶梯型工程能力的提升路径。