材料力学课程思政教学探索与实践

作者: 张红卫

基金项目:陕西省自然科学基础研究计划项目“石墨烯异质结摩擦的应变调控及边界效应研究”(2022JQ-057);2021年度西安工程大学本科“课程思政”示范课建设项目“材料力学(A)”(西工程大教字〔2021〕56号)

作者简介:张红卫(1986-),男,汉族,甘肃天水人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为纳米力学、纳米摩擦学。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.22.023

摘 要:为实现立德树人根本目标,引领社会主义核心价值观,构建全程育人、全方位育人教育体系,各类基础课、专业课、实践课都要承担课程思政育人任务,与思想政治理论课同向同行,实现隐性与显性教育的统一,形成协同效应,共同构建全课程育人格局。通过探索材料力学课程思政的实践方式,以内力求解教学为例,将思政元素以“润物细无声”的方式融入课堂教学过程。通过思政教育与课程教学的有机融合,既能激发学生的学习兴趣,又能促进学生知识能力与德育水平提升,最终实现课程育人、协同育人功能。

关键词:材料力学;课程思政;内力求解;协同效应;协同育人

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)22-0096-04

Abstract: To achieve the fundamental goal of moral education, lead the core values of Chinese socialism, and build an education system for educating people in the whole process and all-sided moral education, all kinds of basic courses, professional courses, and practical courses must undertake the task of ideological and political education, go with the ideological and political theory courses in the same direction to form a synergistic effect, and to construct a whole-curriculum education pattern, by realizing the organic unity of dominant education and recessive education. The ideological and political elements are integrated into the classroom teaching process in a way of "moisten things silently", by exploring the way of ideological and political education in the course of Mechanics of Materials, and taking internal force-solving as an example. The integration of ideological and political education and curriculum teaching can not only stimulate students' interest in learning, but also promote the improvement of students' knowledge ability and moral education level, and finally realize the function of curriculum education and collaborative education.

Keywords: Mechanics of Materials; curriculum ideology and politics; internal force-solving; synergistic effect; collaborative education

习近平总书记在2016年12月召开的全国高校思想政治教育工作会议上指出:“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。[1]”这要求教师在各类课程教学中除了知识传授之外更应该将学生的人生观、世界观和价值观的培养与塑造融入其中。教育部还出台相关指导意见要求各类公共基础课、专业课、实践课都要全面开展课程思政教育教学工作,从而真正实现协同育人、全员育人及全方位育人目标。

课程思政以立德树人为根本目标,以社会主义核心价值观为引领,将思政元素与课程内容有机融合,与思想政治理论课一起构建全课程育人格局,共同促进学生德智体美劳全面发展。材料力学作为土建类、机械类、航空航天类等相关工科专业必修的一门专业基础课,在课程体系中发挥承先启后的作用,其重要性不言而喻。材料力学课程学习不仅是高等数学、线性代数、大学物理和理论力学等先修课程知识的直接应用,更是进一步学习后续专业知识的基石。因此,材料力学课程融入思政教育具有广泛意义,既能拓展学生的专业知识、提升学生的能力水平,又能增强课程育人效果。

全国高等院校已开展大量材料力学等相关基础力学课程思政建设工作,涌现了一批优秀的课程思政示范课和课程思政案例,产生了较为广泛的影响。即便如此,材料力学课程思政的建设及实施过程中仍然会遇到各种问题。但是挑战与机会并存,需要基础力学教师深入挖掘、探究适合课程特点,开发利于学生专业知识、思想道德水平全面提升的思政内容,为实现立德树人根本目标提供有力保障。

材料力学主要是根据实验和工程实践观察结果进行科学假设后建立起来的理论体系[2],所以在课程教学中可以结合实际工程案例开展课程思政教育工作。基于工程案例的材料力学课程与思政教学,不再是“无本之木”和“无源之水”,引入工程案例既丰富了教学内容、提升教学效果,又能将课程思政元素以“润物细无声”的方式融入课程。

一 材料力学课程思政元素的探索

2020年5月教育部发布《高等学校课程思政建设指导纲要》[3],已明确和对七大类专业(文史哲、经管法、教育、理工、农学、医学和艺术),三大类课程(公共基础课、专业课、实践课)提出了课程思政教学重点。强调工学类课程要在课程教学中将马克思主义立场观点方法的教育与科学精神的培养结合起来,提高学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力。要注重强化学生工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

在实施课程思政育人过程中不是要改变原来的课程,而是要把价值引领要素及内涵巧妙地融合在原有的课堂教学中,应以学生可积极接受的方式传输课程思政内容,真正实现课程教学与课程育人的交互融通效应[3]。不求大求全、面面俱到,应努力做到课程思政教学目标明确、内容科学、特色鲜明,实现育人育才相统一。2021年12月教育部高等教育司发布了《关于深入推进高校课程思政建设的通知》[4],强调要杜绝“表面化”“硬融入”。要求准确把握课程思政建设的内涵,切实落实课程思政建设的内容、方法、工作要求。坚决防止“贴标签”“两张皮”,使课程思政“如盐化水”“润物无声”,帮助教师守好一段渠、种好责任田,帮助学生入耳入眼、入脑入心。

材料力学是一门典型的具有工科属性的课程,在教学中可融入的思政元素较多、内容丰富,可深入挖掘“有价值、有情感、能接受”的课程思政内容。重点以科学家故事、前沿科技成果、大国重器等为课程思政教学要点,将思政元素巧妙融入教学内容,真正做到思政案例与课程内容的有机融合。材料力学课程思政育人目标主要包括培养学生的科学思维、探索精神、爱国情怀、使命担当、工程伦理和工匠精神等。以下就笔者在材料力学授课当中的部分案例做简要介绍。

从力学原理、数学模型、理论计算等角度出发,深入挖掘学生关于基础知识的学习潜质,激发学生的学习兴趣。能够从工程实例中发现力学问题,揭示底层机理,引导学生提出最佳研究方案,这将有利于提升学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力。例如在讲授梁的弯曲应力时,介绍中性层的发现与论证过程,如今看似简单的概念,其实是经由几代科学家不懈努力所得的科研成果,真正体现了科学家的探索精神。而且,这一概念从发现、发展到得出定论,也体现了研究者基于力学原理从微观视角揭示宏观现象的科学思维。

从日常生活和工程需求角度出发,基于力学原理,与机械、电子信息领域交叉融合开展创新发明。例如理解材料强度、刚度、稳定性概念时,介绍浙江大学李铁风教授团队设计发明的全软体、全透明人工肌肉驱动的软体机器人,能在马里纳海沟近11 000米的海底正常作业。该机器人的各个电子元器件分布全身,并整体封装在一种柔性有机硅材料中,帮助承受深海的极端压力,突破了传统机器人在深海作业时因材料的强度、刚度不够导致结构的失稳、破坏等问题。该机器人体现了力学、机械、电子信息等学科方向的完美结合,通过巧妙的力学设计,使结构达到“刚柔并济”,可以在极端的压强和温度环境下正常潜行。该成果于2021年3月发表于国际顶级学术期刊《自然》,并入选了“2021年度中国科学十大进展”。当时的李铁风教授年仅35岁,年轻有为、成果丰硕,为青年学子树立了优秀的榜样,这有助于培养学生的探索精神、“双创”精神。

讲述催人奋进的科学家故事,学习科学家攻坚克难、实业报国的精神。例如,在绪论部分,介绍中国近代力学奠基人之一钱伟长先生的故事,他具有崇高的爱国精神,曾因拒绝美国签证提出的无理要求,放弃美方提供的相当于国内数十倍、百倍的薪资待遇,毅然留在国内为祖国发展奉献一生。从清华大学副校长、文化大革命时期当工人,再到担任上海工业大学和上海大学校长,钱伟长先生的爱国情怀依旧。在钱老晚年的采访中他讲到:“我没有专业,国家需要什么专业我就学什么专业”,足以表明他的科学精神和爱国情怀,对我们有深刻的影响。还有无数老一辈科学家的精神影响深远,诸多励志、感人故事永远值得我们去学习,这些都将有利于激发学生的爱国情怀和使命担当。

介绍国内外重大工程安全事故和典型案例。例如,在讲授压杆稳定问题时,介绍加拿大的魁北克大桥等坍塌事件,说明许多事故的发生是由于工程设计或施工不规范等因素造成的,此类灾难本可以避免。基于力学原理揭示事故成因,提出可以避免或补救的相关措施,强化工程伦理教育。

介绍我国古建筑如赵州桥、应县木塔寺庙、恒山悬空寺,大国重器如北斗3号、天眼,重大工程设施如青藏铁路、三峡大坝、港珠澳大桥等,均涉及相关力学知识,都是与材料力学相关的工程案例,将其引入课程教学当中,既可以培养学生精益求精的工匠精神,又激发学生的民族自豪感。

二 “内力求解”中的课程思政教学实践

材料力学主要研究拉压、弯、剪和扭等不同变形情况下杆件材料的强度、刚度、稳定性问题,其中杆件截面内力为重要的知识点。通常利用“截面法”求解内力,按照“截、取、代、平”四个步骤进行,即截取研究对象,假设截面内力并建立未知内力与已知外力之间的平衡关系,求得截面内力大小,依据正负号确定力的方向,最终画出内力图。

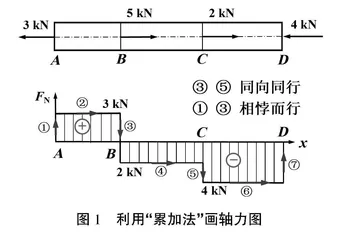

“截面法”较为直观且易于掌握,为大多数材料力学教材所采用。但是通常无须完全按照“截面法”逐步得到截面内力,再画内力图。其实,基于“截面法”的思想,省略内力的具体求解过程,可以直接根据杆件受到外力的情况画出内力图而无须计算过程,这种方法画内力图时简单、高效,我们将其称为“累加法”。以下将介绍利用“累加法”做内力图的过程,从中挖掘相关的课程思政元素。