融合思政的PBL法在四种学生群体中的教学探索

作者: 吴登昊 牟介刚 谷云庆 周佩剑

基金项目:2022年浙江省“十四五”研究生课程思政示范课程项目“离心泵设计与控制方法”(2022YJSKC02);浙江省“十四五”研究生教育改革项目“基于工程实践教学模式探索”(2022YJSJG09)

第一作者简介:吴登昊(1985-),男,汉族,浙江苍南人,博士,教授,硕士研究生导师。研究方向为仪器科学与技术教学。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.22.024

摘 要:课程思政与课程教学融合是当前高等学校教学改革的重要途径,传统的问题导向(PBL)课程教学方法重在知识传授和工程能力锻炼,忽略人格塑造和思想引领。因此,在PBL教学方法中融入思政元素对于培养多样化的新时代人才至关重要。由于性格、家庭、教育背景的差异,使得学生个体趋于多样化,该文针对四种典型的学生群体,工作导向型、学术热爱型、社会合作型和自我未知型,分别从认同、动机、学习三个维度去剖析四种学生群体的差异性,借助思政元素营造一个更加开放、包容、多元的学习环境,秉承立德树人初心,改变传统PBL呈现的“一刀切”式教育模式,明确教师、学生、PBL环境是学生动机和认同的共同创造者。

关键词:课程思政;PBL教学法;四种学生群体;多元化;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)22-0100-04

Abstract: The integration of ideological and political elements with curriculum teaching is an important approach to the current teaching reform in colleges and universities. The traditional Problem-Based Learning (PBL) curriculum teaching method focuses on knowledge imparting and engineering ability training, but neglects personality building and ideological guidance. Therefore, incorporating ideological and political elements into PBL teaching methods is crucial for cultivating diverse new-age talents. Due to differences in personality, family and educational background, students tend to be diversified. This paper focuses on four typical student groups: Job-focused, Academic enthusiast, Social collaborator and Self-unknown. The differences of the four groups of students are analyzed from the three dimensions of identification, motivation and learning. A more open, inclusive and diversified learning environment is created with the help of ideological and political elements, adhering to the original intention of cultivating students by virtue, and changing the traditional "one-size-fits-all" education model presented by PBL, making it clear that teachers, students, and the PBL environment are co-creators of student motivation and identification.

Keywords:curriculum with ideological and political education; Problem-Based Learning teaching method; four types of students; diversification; educational reform

高等教育是学生进入高端劳动力市场的必要条件,也是经济增长的先决条件。随着我国现代社会和经济的多元化发展,新产业、新业态对传统的教育方法形成了巨大的冲击,高等教育模式向着多样化、多元化的方向转变成为一种必然趋势。性别、家庭、教育背景造就了多样化的学生群体。PBL教学方法是一种以学生为中心的教学方法,强调理论与应用相结合[1]。教师在教学过程中以提问题的方式引导学生主动解决问题,从而提高学生的自主学习意识[2]。

PBL法在高等教育中为学生提供了一个更具包容性的学习环境。小组协同工作这一核心理念促成了一个多样性的育人环境[3]。不同背景的学生通过跨差异的合作来锻炼其社会和专业能力。然而,对于教师而言,帮助学生克服差异并将不同的经验和PBL结合起来是一项极具挑战的工作。因为,大多数PBL教学方法更多呈现的是一种“一刀切”式的教育模式。如何针对不同类型的学生群体给出针对性的PBL育人模式将是本文的核心工作。同时,在多元化的PBL育人模式下融入思政元素也是立德树人的基本路径。

基于动机、认同、学习的理论视角,我们将不同背景的学生归类为四种典型的学生群体,分别为:①工作导向型;②学术热爱型;③社会合作型;④自我未知型。通过研究这四种类型学生在PBL教育环境中的表现,并通过融入思政元素来改善PBL教育环境以满足多样化学生的育人需求。践行好习近平总书记在2016年全国高校思想政治工作会议上提出的“培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人”这一根本问题[4]。

一 实现思政元素和PBL的有机融合

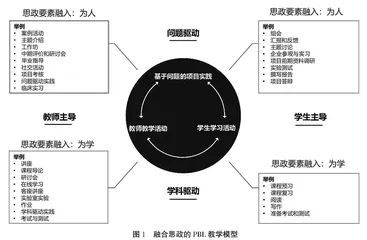

PBL问题驱动教学法,即基于问题的教学方法,该方法以学生为主体,以专业领域内的各种问题为学习起点,以问题为核心规划学习内容[5-7]。该方法以学生小组评价为讨论平台,以教师点评升华思想为引导[8]。图1为融合思政的PBL教学模型,包含教师教学活动、学生学习活动、基于问题的项目实践三个关键环节,以问题和学科驱动为导向,通过融合“为人”“为学”的思政要素[9],开展日常教学和学习活动。同时,借助不同的教师教学形式和学生学习形式,充分激发不同学生群体的自主学习意识和家国情怀,积极调动教师的教书育人之热情,构建完整的PBL教学新思路。

PBL教学新思路通过四个维度来引入不同的教学和学习活动。四个维度涵盖教师主导、学生主导、问题驱动和学科驱动。其中以教师主导和问题驱动的教学活动主要包括案例活动、主题介绍、工作坊、中期评价和研讨会、毕业指导、社交活动、项目考核、问题驱动实践及临床实习等;以教师主导和学科驱动的教学活动主要包括讲座、课程导论、研讨会、在线学习、客座讲座、实验室实验、作业、学科驱动实践和考试与测试等;以学生主导和问题驱动的学习活动主要包括组会、汇报和反馈、主题讨论、企业参观与实习、项目前期资料调研、实验测试、撰写报告和项目答辩等;以学生主导和学科驱动的学习活动主要包括课程预习、课程复习、阅读、写作及准备考试和测试等。借助上述不同教学和学习活动将教师、学生,以及基于问题的项目实践三个关键环节融合成一个闭环系统,支撑大学的日常教学和学习体系。

二 四种典型学生类型的分类

我们通过基于环境认同、学习动机、学习水平三个维度来对学生群体进行分类,可将学生群体归为四类:①工作导向型;②学术热爱型;③社会合作型;④自我未知型。四类学生的特点见表1,针对这四类学生,结合融入思政要素的PBL教学方法,开展因材施教。

表1 四种学生类型及其特点

针对工作导向型的学生群体,其学习的动机是获取更为专业的职业技能,例如编程能力、电气设计能力及机械设计能力等;其更多的是基于对未来工作的认同来选择性地开展相关实践性课程的学习,而教师在学生学习过程中应偏向于专业知识的传授和职业精神的培养,PBL教学方法应以灵活性为主。针对学术热爱型学生群体,其学习的动机是获得更高的学术能力,例如文献查找能力、论文撰写能力、科学研究能力等;其更多的是基于对学术领域的认同来选择性地开展相关学术性课程学习,而教师在学生学习过程中应偏向于创造能力的传授和科学精神的培养,PBL教学方法应以自主性为主。针对社会合作型学生群体,其学习的动机是获得更好的人际交往能力,例如团队合作和领导能力、口头表达能力和公共关系能力等;其更多的是基于对未来社会角色的认同来选择性地开展相关合作性课程的学习,而教师在学生学习过程中应偏向于过程的引导和管理及团队协作能力的培养,PBL教学方法应以社交性为主。针对自我未知型学生群体,其学习的动机是不明确的,同时也缺少认同的事物,学生更多的是根据学校规定所需学习的课程开展必要的学习,而教师在学生学习过程中需要加以约束管理和思想引领,不能任其自由散漫发展,PBL教学方法应以命令性为主。

(一) 工作导向型学生群体教育

这类群体的学生关注他们的职业能力和未来的职业生涯,而不是具体哪个研究领域。为此,在日常PBL教学活动中需要考虑企业和市场的实际需求,强化学生硬性和软性能力的锻炼。针对实际需求获取方面,需要打通企业、高校、学生三个主体之间的联系,企业作为工作岗位的提供方需要结合企业自身需求和未来市场需求,明确特定的专业技能和职业素养[10]。同时,针对学生群体进行量体裁衣,提供相关的工程实践项目。高校作为学生培养的主体单位,需要主动对接企业实际需求,聘任企业导师,收集企业实际工程实践项目,并明确项目预期培养目标和考核方式。学生作为项目的实施者,基于自身兴趣和未来职业规划,选择相关的实践项目并开展具体的实施工作,他们在实践中获得专业知识和专业技能,企业和学校借助具体的考核方式评价每位学生的专业技能水平和职业素养。

在PBL教学框架下,联合学校和企业两个主体单位,促进校企协同育人优势互补。针对工作导向型学生群体的教育,我们需要通过整合校企双方资源,积极对接产业需求,以培养高水平应用型技术人才为教学目标。同时,在日常教学活动中,通过委派高校教师走进企业挂职锻炼和企业导师走进高校课堂讲学的形式打造“双师”型育人机制[11]。企业导师的授课会给学生带来企业文化、先进技术理念、工程设计经验,这对培养学生的创新实践能力和精益求精的工作态度具有积极的促进作用。同时,在授课过程中,结合企业的社会责任和家国情怀,培养学生的爱国主义和工匠精神。PBL校企协同育人教学法如图2所示。

(二) 学术热爱型学生群体教育

这类群体的学生对学术产生强烈的兴趣和认同,喜欢挑战自己并寻找解决问题的新方法,整个学习过程具有高度的自主性。同时,学习内容中的学术成分必不可少,每一个学习前沿知识、扩大学术视野的机会都是他们重点关心的。为此,在日常PBL教学活动中需要结合国家重点领域和国际前沿知识,通过邀请各领域专家学者开展主题讲座。同时,组织各类线上/线下研讨会开展专题探讨,让学生主动融入各种学术活动中。这些新知识和对未知领域的好奇心促进学生自身内驱力的形成。