乡村振兴战略视域下园艺植物病理学思政教学改革探索与实践

作者: 冯源 王弢 孔令芳 蒋显锋

基金项目:2017年云南省教育厅普通本科高校卓越人才协同育人计划项目“卓越农林人才”(云教高〔2017〕80号);2021年云南省高校课程思政示范课程“园艺植物病理学”(云教发〔2021〕58号)

第一作者简介:冯源(1981-),女,蒙古族,黑龙江哈尔滨人,博士,副教授。研究方向为植物病害生物防治机理及应用。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.22.035

摘 要:针对培养创新型现代农业人才、服务地方经济建设的大理大学园艺专业定位,园艺植物病理学思政教学将人才培养与区域乡村振兴战略有机结合,挖掘“三农”思政案例,构建以社会主义核心价值观为灵魂和主线、坚持价值引领的课程内容体系;汲取地方特色“三农”教育资源,搭建“三农”教育平台,第一课堂、第二课堂与网络课堂横向贯通,形成立体化教学模式,构建具有地方特色的课程思政育人长效机制,从源头上解决思政教育与专业教育“两张皮”问题。

关键词:乡村振兴;“三农”教育;课程思政;园艺植物病理学;人才培养

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)22-0144-04

Abstract: In view of the orientation of horticulture major of Dali University in cultivating innovative modern agricultural talents and serving local economic construction, the ideological and political teaching of "Horticultural Plant Pathology" organically combines talent cultivation with regional rural revitalization strategy, excavates the ideological and political cases of agriculture, rural areas and farmers, and constructs a curriculum content system with socialist core values as the soul and main line and adhering to the value guidance. It also draws on the educational resources of agriculture, rural areas and farmers with local characteristics, builds a platform for agriculture, rural areas and farmers education, connects the first classroom, the second classroom and the online classroom are horizontally, forms a three-dimensional teaching mode, and builds a long-term mechanism for ideological and political education with local characteristics, which solves the "two skins" problem between ideological and political education and professional education from the source.

Keywords: rural revitalization; agriculture, rural areas and farmers education; ideological and political education in curriculum; Horticultural Plant Pathology; talent training

2018年1月,中共中央国务院发布的《关于实施乡村振兴战略的意见》中明确指出:实施乡村振兴战略是新时代“三农”工作的总抓手[1]。实施乡村振兴战略,必须破解人才瓶颈制约,为乡村振兴培养更多专业化人才。我国农村人口数量庞大,涉农专业人才严重不足,投身于乡村振兴建设的农科类专业人才更是少之又少,如何加强涉农专业大学生“三农”教育,充分发挥其在乡村振兴国家战略中的重要功效,显得尤为重要[2]。

大理大学园艺本科专业为2017年云南省教育厅普通本科高校卓越人才协同育人计划项目“卓越农林人才”改革试点专业,专业特色鲜明,即立足地方实际,构建基于“政行企校合作办学”的专业人才联合培养体系,培养适应地方经济发展需要的创新型农业人才。基于专业定位,园艺专业积极开展专业教育与思政教育的融合实践。根据区域农业产业发展需求,将乡村振兴战略融入以园艺植物病理学为代表的专业核心课程中,通过理论与实践教学,培养学生“大国三农”情怀、明确乡村振兴使命担当,不断强化学生的实践创新能力,为培养专业技能扎实、富有创新能力的“一懂两爱”乡村振兴人才队伍打下坚实基础。

一 园艺植物病理学课程教学概况

园艺植物病理学为园艺专业核心课,随2007年大理大学园艺本科专业开办而产生。作为校级本科应用型示范课程,该课程通过理论与实验教学,使学生系统掌握植物病害的病因、病害发生与流行的基本规律以及病害防治的基本原理与技术,了解学科前沿进展,理解低碳生态循环的绿色农业产业体系,能够利用多学科知识提出植物病害的绿色综合防控方法,解决农业绿色发展中的存在实际问题。

大理大学园艺专业近几年的生源调查结果显示,农村生源占到80%以上。受传统观念影响,部分农村学生对学农热情不高、专业认同度低、涉农就业的比例偏低。课程教学联系“三农”工作实际不够,教学内容与地方产业联系不紧密。学生与农业、农村、农民接触少,不了解何为乡村振兴,服务“三农”意识淡薄。除此之外,课程教学模式与方法有待进一步改进,课堂教学以多媒体讲授为主,学生自主学习与积极互动较少,导致学生学习态度消极,缺乏对未知领域的探索精神,实践创新能力无法提升;用课堂提问、课后布置作业、实验报告等方式检验学习效果,无法形成有效的教学反馈。

面对课程教学中存在的这些不足,教学团队要解决的问题就是如何通过行之有效的教改措施,在提高学生学习积极性的基础上,让学生与“三农”密切接触,对“三农”工作、农业政策有所感、有所悟,并进一步提升学生的创新思维与实践创新能力,培养具有“一懂两爱”思想观念的创新型农业人才,为区域乡村振兴战略服务。围绕这一育人目标,通过教学内容优化与更新,将“三农”知识体系与植物病理学知识体系紧密衔接;通过改革教学模式与方法,搭建“三农”教育平台,第一课堂、第二课堂与网络课堂相融通,拉进学生与“三农”问题的距离;将思政考核要素引入课程考核中,构建多元化学习效果评价体系。

二 园艺植物病理学思政教学改革方法与路径

(一) 优化教学内容,融入“三农”元素,提升“知农爱农”思想观念

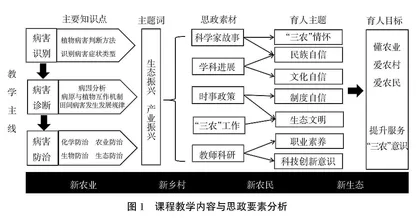

在新农科“四个面向”(面向新农业、新乡村、新农民、新生态)指导下,基于“因事而化、因时而进、因势而新”的思政教育理念,围绕乡村振兴战略主题词“生态振兴”“产业振兴”主题词,根据“病害识别—病害诊断—病害防治”这条教学主线,设计多个“大国三农”思政映射与融入点,由多个属性相近的“知识点-思政点”结合形成一条“思政线”,再由多条“思政线”构建成为一个“思政面”[3],构建与教学内容无缝衔接的思政内容体系(图1)。教学团队将政产学研合作课题、地方植保与脱贫攻坚实际工作纳入课程教学,构建地方“三农”思政案例库,使思政教育更生动鲜活、更具说服力。

根据课程育人目标,具体做到“五进课堂”:①“科学家故事进课堂”(例如,时代楷模朱有勇院士事迹),厚植学生“大国三农”情怀;②“时事政策进课堂”(例如,绿色低碳循环的农业产业发展规划、生态文明建设、乡村生态振兴等),转变学生“学农不懂农”思想;③“学科进展进课堂”(例如,康振生院士团队在小麦条锈病防治方面的研究进展,科研成果处于国际领先水平),增强学生文化自信,提升科技创新意识;④“三农工作进课堂”(例如,云南省打造“绿色食品牌”、洱海流域农业绿色转型发展等),明确乡村振兴使命担当;⑤“教师科研进课堂”(例如,笔者所在课题组与大理市农业农村局合作项目子课题“大理州食用玫瑰病虫害的绿色防控技术体系”),言传身教,增强学生服务“三农”意识。

(二) 基于OBE理念,实行项目化教学,增强“强农兴农”创新能力

围绕教学主线“病害识别—诊断—防治”,结合地方农业生产与植保工作岗位特点,打破传统教材内容顺序,以项目任务为单元来组织教学内容,形成11个项目模块,包含3个讨论主题(表1)。以项目任务为驱动,教师主要采取翻转课堂、案例教学、小组讨论和问题探究等多种教学方法,构建以学生为中心的课堂教学模式。基于布鲁姆教育目标分类理论,根据每个任务模块的不同层次教学目标,梳理知识点,将用于记忆与理解的知识设置成课前预习任务,让学生进行课前预习与自学,将能够帮助学生达到更高阶的能力与素质目标的知识,以项目任务的形式,组织学生进行课前分组探究,课堂上进行讨论、交流与汇报,增强学生对于知识的内化创新能力。学生从应试型学习向研究型学习转变,极大地调动了学生的学习积极性,促进自主学习习惯的养成,有效提升创新能力与创新思维。

教师还根据教学内容灵活地采用“理实一体化”的教学方式。例如,在“植物病害的判断方法”这一节讨论课中,在教师的指导下,学生利用显微镜与体视镜观察自己采集的植物病害样本,边观察边讨论边学习,加深学生对于植物病害的认知水平,有效解决了理论与实践相脱节的问题。

(三) 三大课堂横向贯通,拓宽教学途径,提高思政育人质量

在“三全育人”工作格局下,教学团队系统地设计“第一课堂”“第二课堂”和“网络课堂”的教学活动方案,将第一课堂、第二课堂与网络课堂交叉联动(图2),构建了“同步+异步”学习空间,形成校内、校外一体化的学习活动链条。

推进高校第二课堂建设,是落实立德树人根本任务的重要一环[4]。园艺植物病理学教学团队将第二课堂作为第一课堂的有效延申。在完成每一教学单元之后,任课教师都会布置相应的课后实践与调查任务。例如,在植物病害的绿色防控讨论课之后,让学生利用课下时间,分组调查洱海周边农田病害发生与用药防治情况。在课堂上,学生汇报调查结果,教师点评中自然融入生态文明建设理念与洱海流域农业“两减一增”政策,使学生深入理解“绿水青山就是金山银山”“人类命运共同体”。

图2 第一课堂、第二课堂、网络课堂活动体系构架图

我们还鼓励学生积极申报各类创新创业项目、“双创”比赛和学科竞赛。在授课教师的指导下,2015级学生科研成果“苍山地区淡水真菌抑菌活性探究”获得2018年全国大学生生命科学竞赛国家二等奖。该成果作为典型的教学案例,组织学生进行课堂讨论:“该成果对滇西农业生产与洱海流域生态环境保护具有什么实际意义?”在自由讨论与交流中,学生进一步提升思想认识,牢固树立农业绿色发展观念,并产生同伴效应,激发学习热情,增强利用所学知识服务地方产业、建设美丽乡村的使命担当。

作为学校精品在线课程,园艺植物病理学在智慧树平台上开放共享。教学团队收集到好的思政案例,随时更新教学资源,构建网络思政案例库,这成为学生主要的自学平台。除此之外,教学团队根据教学活动安排,利用“雨课堂”灵活地将课前、课中与课后联系起来,通过推送开放性问题,让学生随时利用“两微一端”自主检索、收集“三农”相关时事资料,进行课下小组讨论,形成一定的观点与看法,在课堂上师生、生生交流互动,培养学生接受思政教育的主动性与积极性。