基于工程力学课程建设的应用型人才培养探索

作者: 李慧 周勃 俞方艾

基金项目:辽宁省教育厅教改项目“服务国家战略新兴产业的双需求导向、多方协同人才培养模式的创新与实践”(辽教办[2021]254号)

第一作者简介:李慧(1985-),女,汉族,辽宁沈阳人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为风电叶片结构设计与损伤修复。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.22.037

摘 要:基于育人根本及学以致用的新工科人才建设需求为导向,以大学本科工程力学课程建设改革目标为依托,深入阐释人才培养真正“融”入课程建设的全过程,通过课程建设、目标定位和应用型人才培养举措,探索课程改革建设融入点和融入途径解决现有课程问题,为我国高等工程教育改革人才实践能力的培养提供有效的课程支撑,为大学本科教育赋予生命和灵魂。

关键词:工程力学;改革目标;融入点;融入途径;应用型人才;教育灵魂

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)22-0152-04

Abstract: Based on the basic education and the demand for the construction of new engineering talents, and according to the reform goal of course construction of Engineering Mechanics for undergraduate students, the whole process of talents training truly "integrating" into the course construction is thoroughly explained. Through the curriculum construction, target orientation and the measures of application-oriented talent training, we explore the integration points and ways of curriculum reform and construction to solve the existing curriculum problems. It provides effective course support for cultivating practical ability of talents in Chinese higher engineering education reform and enlists life and soul in undergraduate education.

Keywords: Engineering Mechanics; reform objectives; integration point; integration approach; applied talents; education soul

习近平总书记在党的二十大报告中强调:“育人的根本在于立德。”这是党中央对教育、授课和育人提出的核心理念,是推进课程建设和授课形式改革的原动力。德才兼备一直是教书育人和人才建设的发展方向,教师承载着大学教育的使命,同时又是影响学生学习能力、人文认知和社会责任的直接载体,因此把育人和立德建立正确关联是教育工作者为之努力的根本。这既是党的二十大报告在结构和布局上的一项十分重要而鲜明的创新,也深刻体现了习近平总书记对教育发挥基础性、先导性、全局性地位和作用的殷切期待。

工程力学所阐述的规律具有普遍性,直接服务于工程,是各技术工程学科的重要基础理论,也是沟通自然科学基础理论与工程实践的桥梁,其知识体系涵盖了理论力学和材料力学[1]。工程力学将工程实际问题通过构件形式以力学模型具象表征,基于力学最基本的原理及公理进行简单、系统的力学分析,完成子部件与整体的受力分析、传力特性分析、变形分析与安全性校核。由此传授学生如何将实际工程问题建立力学体系模型,实现力学特性计算与分析,由此培养学生对结构安全、生命财产、社会稳定和经济发展的良性认知[2]。

工程力学作为大学本科通识课程,大学对于学生、学术和国家的责任感,也要做好严爱相济、情理相融的通识教育。通识教育旨在利用大学生的可塑性,鼓励年轻人认识自我、发展自我和完善自我。大学一直是发明和创造的源地,学生们通过四年本科教育完成知识储备和能力建设,成长为思维成熟、独立思考的人,在这个过程中,学生们经历着认知自我、提升自我和探索未知自我的过程[3]。大学在这个阶段的主要任务,就是通过课程建设和授课理念,指导学生个人知识体系的构建,形成“发现问题-解决问题”的闭环思维模式,成为对未知充满憧憬和尊重的应用型人才。

因此,本文以工程力学课程建设问题为改革点,以培养应用型人才为改革方向,提出改革目标。以工程力学知识体系为根本,探索融入点和融入途径,形成“融入式”应用型人才培养举措,以全面实现工程力学课程建设的应用型人才培养方法。本着做有灵魂的教育,探索通识课程的教育根本。

一 工程力学课程建设改革目标

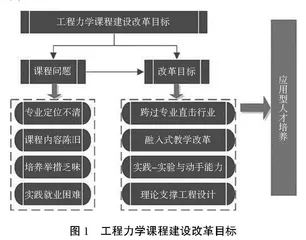

工程力学的课程特殊性在于使通过合理的简化进而面向所有工程问题,其知识体系复杂,研究对象抽象,这就导致学生在学习的过程中无法串联知识点,或者只记住公式结果不注重推导过程和公式由来,而把力学课程变成死记硬背的学科[4]。学生一旦对课程失去主动学习的兴趣,就不会带着“遇到问题-解决问题”的态度来学习工程力学这门理论与实际紧耦合的通识课程。因此,工程力学这门课程应该充分发挥其独有的紧密联系工程、实践、理论的特点,培养学生依托理论知识完善实践能力。图1为工程力学课程现有问题以及对应的改革目标,为培养应用型人才提供有效的改革方向。

图1 工程力学课程建设改革目标

(一) 跨过专业直击行业

力学本就是一门授众面很广的学科,又是诸多专业课的基础学科,但遗憾的是没有直接的行业为依托,导致学生们可能对课程缺少针对性的定位与认知,潜意识增加了学生对工程课程与自身学业无关联的错误理念,对工程力学的课设目的缺乏基础认知。

因此,工程力学课程人才培养应该跨过专业,以行业建设为背景,融合多专业对口各行业,如力学本就是机械工程、土木工程、能源动力和航空航天等多学科的基础课程,力学基础牢固的学生可选择更多专业,更是诸多交叉学科的重要“枢纽”,这是工程力学课程建设的坚实优势。

(二) “融入式”教学改革

力学知识最早起源于对自然现象的观察和在生产劳动中的经验,发展及壮大力学体系一直是全世界力学家和诸多数学家的毕生追求,推动力学发展,这是一门历史悠久且成熟度高的学科。因此,容易让学生产生课程内容和课程知识点稳定、陈旧的感觉,误认为专业知识跟不上信息时代的飞速发展,使得工程力学课程知识体系建设缺乏新颖性。

动则通、则变,因此现在社会面向的各种经济问题、文化问题以及发展问题,归根到底都是力和运动的问题。这就是说,建设融会贯通的力学理念,对于应用现有学科理论基础实现应用型技术突破是切实可行的,对于应用型人才建设也是迫切需要的。因此,融入更多新颖的教学理念和授课方式,可以为工程力学专业提供广阔的发展前景。

(三) 实践-实验与动手能力

专业培养和课程授课仅仅通过固定的学时传授给学生一定的知识点,现有工程力学授课主要以通用模式的例题来巩固学生的学习效果,但缺少对学生动手能力培养的系统性构建,导致理论学习浮于表面。又因为工程力学不直接聚焦于具体行业,导致学生无法建立学科理论与实践工作的切实立足点,也容易让企业无法确定学会工程力学的学生能够解决何种具体工程问题。

为此,在课程建设中增加实验环节,以及以工程力学为背景行业的毕业设计和实习,强化实践与实验推动理论认知,提高动手实验和实践学习的能力。着眼于工程力学专业知识授课的方向,立足于服务产业技术的发展和企业真正的需求,建立工程力学课程建设的人才培养与企业工程产业良性发展的枢纽。提高学生工作适应性,进而带动工程力学学生就业。

(四) 理论支撑工程设计

工程问题是复杂的、多面的、多学科交叉的,如果抽丝剥茧般将工程问题转化为工程设计理念,渗透力学特色实现解决工程实际问题,这是实现理论支撑工程设计的核心。然后学生在学习过程中,如果只注重公式记忆和例题推导,就会导致其理论与实际关联浮于表面,面向真正工程需求时,导致无从下手,无法正确应用力学原理和基本假设化繁从简,无法满足企业及行业对应用型人才的全面需求。

通过探索应用型人才培养举措方法,结合人文典故、通识电影、经典工程案例等方法将工程力学理论知识与工程设计形成紧密的关联链,增加多角度观察思维,结合融入点与融入途径促进学生学以致用、活学活用、融会贯通地解决工程实际问题的方法。

二 “融入式”应用型人才培养举措

工程力学是枯燥的,但却是实用的;是理论的,又是实践的;是抽象的,又是具体的,是一门活学活用,可以用来技术应用和革新的通识课程。因此,在工程力学授课过程中,应该通过设计“融合”方法,让课程教学系统性联系人才培养需求,为培育应用型人才提供丰厚滋养[5]。图2为融入式人才培养举措的融入点和融入途径,以及服务于应用型人才培养的使命。

图2 “融入式”人才培养举措

(一) 学以致用

人类对力学的一些基本原理的认识,一直可以追溯到史前时代[6]。工程力学中材料力学篇章的发展起源于1638年,举世闻名的意大利科学家伽利略出版了世界上第一本材料力学教本《论两种新科学》,首次提出了材料的力学性质和强度计算的方法,标志着材料力学这门学科的开端。此后瑞士数学家欧拉,法国的科学家泊松、圣维南、柯西和拉梅,德国科学家摩尔,俄国工程师儒拉夫斯基和别斯帕罗夫等等都对弯曲理论、扭转理论、稳定理论以及材料实验作出卓越的贡献。以工程力学的力学原理发展史为融入点,以著名力学家起源与创造公式和原理的心路历程为融入途径,培养学生摒弃死记硬背,由心向学的严谨精神。

如讲授压杆稳定时,力学家通过观察到某一细长杆件在受压缩载荷作用下的变形现象,开启了对压杆稳定问题的研究探索。早在文艺复兴时期,达·芬奇对弹性压杆做了一些开拓性的研究工作。1729年,荷兰物理学家穆申布罗克开展了木杆在压缩载荷作用下的试验研究,研究表明杆件压缩屈曲载荷与杆件长度的平方成反比。1744年,欧拉出版了变分法专著,著作中对细长压杆失稳变形特性采用弹性曲线实现精准表征,并得到压杆失稳载荷计算公式。而材料力学教材中两端铰支压杆压曲载荷公式是拉格朗日在欧拉近似微分方程的基础上于1770年左右得到的。力学家熟悉力学原理,又通过细致观察实验现象,基于基本假设条件完善理论公式推导过程,反过来又结合实验和实践现象,验证公式推导的正确性。研究路线遵循发现生活问题、提炼实践现象、寻找解决途径、创造理论原理,再通过实验验证的科学技术路线。体现了力学家追求真理的同时,科学严谨的力学精神更是提供学生们学以致用的理论保障。

(二) 活学活用

工程力学理论严谨,绝大部分知识内容都是力学公式、公理和定理,不容易像讲故事一样通俗易懂。因此,如果能够在授课的过程中,在力学知识点中穿插历史典故、人文文化等素材,提高学生学习的兴趣,以润物细无声般柔和的方式完成理论学习。以工程力学中力学知识点为融入点,以知识点结合历史典故为融入途径,增强学生学习兴趣。比如讲授静力学约束知识点,固定端是一种非常普遍且重要的约束条件,引用《战国策·秦策一》中“头悬梁,锥刺股”,穿插视频授课:苏秦晚上念书的时候把头发用带子系起来拴到房梁上,一打瞌睡,头向下栽,揪得头皮疼,他就清醒过来了。由此深刻传授固定端约束状态,又可以通过古人发愤读书的刻苦精神提高学生对学习认真的态度。