新工科建设与专业评估双轮驱动下建筑学专业培养计划构建

作者: 赵敬辛 王爱风 张玉坤

基金项目:2021年度河南省高等教育研究项目“双碳目标和数字孪生双驱动下建筑专业新工科人才培养模式改革与实践”(2021SXHL

X094);河南省教育科学规划课题“乡村振兴战略背景下建筑专业适宜美丽乡村建设需求的人才培养模式研究”(2022YB0284);南阳理工学院2023年度教育教学改革重点研究项目“基于共同体理念的绿色建筑产业学院建设路径探索与实践”(NIT2023JY-009)

第一作者简介:赵敬辛(1970-),女,汉族,河南南阳人,博士,教授。研究方向为绿色建筑设计与教育。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.22.039

摘 要:该文以新工科建设和建筑学专业评估的融合点切入,结合当下地方高校建筑学专业人才培养模式与社会实践不够吻合的现状,阐述培养与职业标准相衔接的应用型建筑学人才有效途径。提出“技艺交溶、执创并举、产教融合”的培养目标和“承古拓今,修旧创新”的专业特色,构建“多方向、强技能、重实践”课程体系,使建筑学教育同时满足专业评估和新工科建设的刚性约束和知识体系导向,为多元化、复合型、高水平建筑学专业人才培养提供新思路。

关键词:新工科建设;专业评估;职业标准;应用型;建筑学专业培养计划

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)22-0159-05

Abstract: This paper starts from the fusion point of new engineering construction and architecture professional evaluation, and combines the current situation that the training mode of architecture professional talents in local colleges and universities is not consistent with the social practice, and expounds the effective way to train applied architecture talents that are connected with professional standards. It proposes the training objectives of "integrating skills, implementing innovation simultaneously, integrating production and teaching" and the professional characteristics of "inheriting the past and expanding the present, reforming the old and innovating", and builds a curriculum system of "multi-direction, strong skills, and emphasis on practice", so that architectural education can meet the rigid constraints and knowledge system orientation of professional evaluation and new engineering construction at the same time. It provides new ideas for the training of diversified, compound and high-level architectural professionals.

Keywords: new engineering construction; professional assessment; professional standards; application-oriented; architecture professional training program

新工科建设强调工科教育应回归工程实践,培养知识、能力与素质协调发展的高素质工程人才[1]。随着经济社会转型发展和新工科建设的不断深入,作为与社会生活和生产实践联系紧密的工科专业,建筑学专业人才知识结构也发生了很大变化,尤其是对学生工程实践训练和综合运用能力的培养方面,不同层次、不同专业的高等教育都在进行持续的改革探索。

我国建筑学专业评估委员会成立于1992年,同年对清华大学、同济大学、东南大学和天津大学开设的建筑学本科专业进行了试点评估,标志着我国开始实行建筑学专业学位制度。此后,每两年进行一轮评估。自1999年起至今,评估委员会每年审查评估申请学校提交的《申请报告》《自评报告》对通过审查的学校进校考察,依据《全国高等学校建筑学专业教育评估文件》规定的评估指标体系,通过对每项条款的取证、评价,判断申请学校的建筑学专业教育质量是否达到注册建筑师的专业教育标准要求,毕业生能否获得注册建筑师必需的专业知识和基本训练,从而给出是否“通过建筑学专业评估”的结论[2]。

根据我国设置的学位制度,建筑学属于工科门类,通过评估的学校,其建筑学毕业生授予建筑学学位,而未通过评估的学校则授予工学学位。2009年4月,由中国、美国、加拿大、澳大利亚等多国建筑学专业评估认证机构在澳大利亚堪培拉共同签署的《建筑教育评估认证体系间实质性对等承认协议》正式生效。意味着凡是通过了建筑学专业教育评估的院校,在有效期内,其建筑学专业教育质量将获得国际认可,该校将具有建筑学专业学位的授予权,毕业生在相关国家和地区申请建筑师执业资格、参加国际建筑项目的设计竞争,将获得与当地建筑学专业毕业生同等的待遇[3]。我国现有384所高校(不含港澳台地区)开办了建筑学本科专业,截至2021年5月已有74所学校通过了建筑学专业评估,从而获得了走向国际市场的“通行证”。

在我国大陆地区的地方普通本科院校中有265所开设了建筑学专业[4],培养了大量城市建设人才,为地方建设提供了强有力的技术支撑。然而地方院校开办的建筑学专业,定位大多为应用型人才培养模式,课程体系、教学内容也多是模仿“建筑老八校”,普遍存在着办学特色不突出、人才培养定位不清晰、师资力量不强、办学条件不足等问题。在74所通过建筑学专业评估的院校中地方院校仅有20所,也反映了地方院校在建筑学专业教育上还存在着许多问题需要改进和提高。本文结合南阳理工学院2021高水平应用型本科人才培养方案的研制过程,梳理了本校建筑学专业建设的经验和不足,以新工科建设和建筑学专业评估的融合为切入点,统筹考虑行业发展规律、职业岗位标准等社会需求,从人才培养目标定位、办学特色培育、课程体系构建等方面探索高水平应用型建筑学人才培养模式,以期为同类型地方院校的建筑学专业建设思路提供参考。

一 南阳理工学院建筑学专业建设现状

南阳理工学院(以下简称“我校”)地处豫西南,是典型的地方院校。建筑学开办于1997年,前身为三年制大专层次建筑设计技术专业,2005年开始升级为五年制建筑学本科,是学校首批校级特色专业、首批重点培育学科,2021年获批校一流专业。经过多年的建设和发展,已为社会培养了1 500余名兼具现代建筑设计能力与历史建筑保护技术的应用型人才,有效缓解了三省交界区域城市建设人才的短缺现象。但是,由于我校是处于“双一流”“建筑老八校”和“职业技术院校”夹层中的二本地方高校,建筑学专业没有通过建筑学专业评估,学生在就业、出国、继续教育等方面不能获得与建筑学学士同等的待遇,限制了学生未来的发展,也影响了学校的招生和就业工作。

随着对新工科专业人才培养思考的进一步加深,项目组对历届近800名建筑学专业毕业生的实习、就业开展了反馈调查及综合能力考查,多次召开教师和在校生座谈会,通过教学效果的达成评价对历届培养计划进行实际检验,梳理出我校建筑学专业教育的现状问题,具体表现如下。

(一) 重视艺术培养,忽视职业技能

长期以来,我校建筑学教育体系沿袭传统的“Art”教学模式,重视学生艺术设计能力的提高,认为建筑教育就是培养有设计天分的建筑艺术家,建造材料和工艺那是工匠才做的事情。这种理念与现行的职业建筑师制度和新工科建设对建筑院校人才培养目标的新要求是有偏差的:社会需要我们培养的学生不仅能够在图纸上推敲方案,还必须对建筑材料、构造方案、节点细部有着充分了解,既能和主管部门、业主、公众充分沟通,又能和其他专业密切配合,成为一个方案创作和施工图设计“双能”的职业建筑师。目前包括我校在内的多数院校建筑学本科教育,过于强调建筑造型设计的艺术培养,而忽略了对建筑材料、构造等综合建筑技术应用能力的训练,不能满足建筑学专业评估条件,也不符合新工科建设的要求。

(二) 办学定位趋同,行业适应性较低

与多数地方院校一样,我校建筑学教育从最初开办就参照“建筑老八校”的培养模式;虽然期间也进行过多次课程的调整和教改,但是改革力度有限,始终没有突破“老大哥”的教育模式。学校间办学定位趋同,人才培养的学校特色和专业特色均不够明显:人才培养目标表述上过于笼统、过于统一、缺乏分解和落实,知识、能力和素质结构的确定比较宽泛,办学的特色与特点不够明晰;学生所必须掌握的知识和能力的层次性没有突出体现,这也是与建筑学专业评估认证要求相悖的。从用人单位反馈的信息来看,学生毕业后岗位适应期过长,需要半年的培训才能胜任工作,说明建筑学在校教育与社会岗位实践产生了断层,如何拓展学生的知识面、提高学生的动手实践能力和工程创新意识是建筑学专业教学改革的重点[5]。

(三) 学科专业齐全,交叉融合不够

目前我校建筑学院现有建筑学、城乡规划、历史建筑保护工程、环境艺术设计、数字媒体技术、视觉传达设计和动画等共11个设计相关的本科专业,在同类高校中是拥有城乡建设领域所涵盖的学科专业群比较齐全的学校,这是我们的办学优势。但是,由于专业团队分属于不同学院,人员、课程界定过于清晰,反而限制了不同专业间的合作与融合。各专业只是基于工程的某一阶段如设计、施工或装饰对学生进行教授或训练,而没有基于建设的全过程,培养学生的整体思维和综合判断能力。思维广度不够、协作意识不强的毕业生,无法满足解决复杂工程问题和专业协同工作所需的人才要求[6]。因此,我们必须打破学科专业的界限,促进学科专业的交叉融合,面向产业、面向行业、甚至面向岗位实施人才培养。

(四) 实践环节薄弱,考核方式单一

实践能力是新工科教育着重培养的能力,建筑学专业作为与社会生活和生产实践联系紧密的工科专业,更应该在教学中强化学生的建筑工程实践训练和综合运用能力。目前建筑学专业校内外实践教学基地还不充足,实践教学资源的薄弱无法保障学生实践技能训练的效果,造成毕业设计质量不高、学用脱节的现状。究其原因,教育经费投入不足几乎是开办建筑学专业的所有地方院校的共性问题;然而,在数字技术发展较好的本校,建筑学专业完全可以结合虚拟现实技术的利好,灵活设置实验实践环节,与相关专业团队一起合作,进行数字化、智能化教学创新,从而规避经费投入不足等社会实践的影响。

二 高水平应用型建筑学人才培养计划的构建路径

针对以上问题,项目组以新工科建设和建筑师职业标准与高校建筑学教育的融合点切入,以达到建筑学专业学位评估要求为目标,研究构建与职业标准相衔接的高水平应用型建筑学人才培养的有效途径。

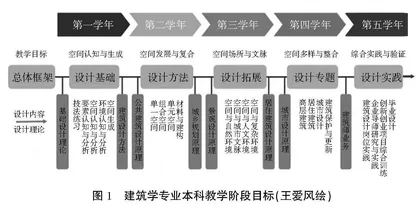

(一) 转变思维定式,建立新工科人才培育机制

我校新修订2021版建筑学本科人才培养计划,旨在转变传统建筑工程教育的思维定式,借鉴先进的新工科教育理念,加强学生建筑工程技术能力和自主创新能力的培养。根据河南经济社会发展对建筑学专业本科毕业生在知识、能力和素质方面的要求,项目组对建筑学本科人才培养方案进行了反向设计,以期响应社会背景、文化传统和职场标准对建筑工科人才的需求,使我校的建筑学专业教育能够同时满足专业评估和注册建筑师制度的刚性约束和知识体系导向,达到建筑学人才培育机制的“高水平”[7]。