面向新工科机械专业人才培养的文献阅读与写作课程思政实践

作者: 苏鹏 张悦琳 章沁然 孙良正 吴秋龙

基金项目:国家自然科学基金项目“仰卧位侧翻辅助机器人的人-机运动协同设计与耦合性研究”(52005045);北京信息科技大学研究生培养思政建设项目“面向新工科机械专业人才培养的《文献阅读与写作》课程思政建设”(2022PYZD01);北京信息科技大学校级教学改革项目“以立德树人为引导的《工程制图》课程思政建设”(2022JGSZ01)

第一作者简介:苏鹏(1985-),男,汉族,山东青岛人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为机器人技术。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.22.040

摘 要:面向新工科背景下机械专业应用创新型研究生层次的人才培养需求,以立德树人为主线,以教学实践与检索实例作为抓手,将具有时效性与专业性特征的爱国精神、创新精神、科学精神与信息安全思政案例,合理融入文献阅读与写作课程教学中,重点探讨将思政要素融入课程教学实践方法。结合课程思政内容,以“三位一体”的教学模式,培养新工科机械专业人才与时俱进、勇于担当的责任感,促进协同育人体系建设,形成可借鉴和推广的课程思政教学改革实践经验。

关键词:文献阅读;课程思政;新工科;机械专业;教学改革

中图分类号:G410 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)22-0164-04

Abstract: In order to meet the needs of cultivating talents at the graduate level of mechanical engineering, the course focuses on teaching practice and retrieving examples, integrating the patriotic spirit, innovation spirit, scientific spirit and information security thinking and politics cases with the characteristics of timeliness and professionalism into the teaching of "Literature Reading and Writing", focusing on the integration of thinking and politics elements into the teaching practice of the course. Combined with the content of the course, the "trinity" teaching mode is used to cultivate the sense of responsibility of the new engineering mechanical professionals to keep abreast of the times and take responsibility, to promote the construction of the collaborative education system, and to form a practical experience of the reform of the teaching of the course of Civics and Politics that can be learned and promoted.

Keywords: literature reading; curriculum ideology and politics; new engineering; mechanical major; teaching reform

习近平总书记在党的二十大报告中指出,“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑……要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动”,强调“坚持为党育人、为国育才,全面提高人才自主培养质量”。习近平总书记曾在2019年学校思想政治理论课教师座谈会上特别强调,“推动思想政治理论课改革创新……要坚持显性教育和隐性教育相统一,挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,实现全员全程全方位育人”[1]。落实立德树人根本任务,充分运用课程的教书育人作用,把思政具体内容融进培养体系,深入推进课程思政建设,是新时代的教育使命。

工科作为培育国家具备创新思想、实践技能的新型技术研究人员的摇篮,为应对新一轮重大技术变革与社会生产转型所面临的新机遇、新挑战,教育部于2017年提出了新工科建设“复旦共识”和新工科建设行动路线(“天大行动”),主动适应新技术、新产业、新经济发展,探索建立工科发展新范式,有力支撑国家创新发展[2-3]。《2019年全国研究生招生调查报告》显示,工科研究生招生比例最大,新工科人才的职业道德和工匠精神关系着未来社会智能制造发展高度。“机械”作为工科的主要学科领域之一,是我国制造业持续发展的驱动力,国家重大工程任务建设需要培养更多的机械专业新工科人才[4],尤其是在我国“两个一百年”战略目标的引领下,培育德才兼备的机械专业科技人才,将在建设富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家中发挥重要作用。

文献阅读与写作能力是高等学校研究生必须掌握的一种基础技能。文献阅读与写作课程的教学,应使研究生在处理复杂研究课题的实践中,具备运用现代方法获得有关文献资料与数据的技能[5],同时,应把国情教育、科技教育、职业规范行为等课程思政内容知识点渗透到教学课程之中,在讲授知识的同时,把立德树人落实在教学实践中。近年来,很多授课教师重视课程思政,但也存在思政案例多来源于各类相关教材,案例不新颖,未能深入挖掘专业课中蕴含的思政元素等问题[6-8]。对研究生教育中的课程思政教学,应避免照搬思政课的概念,充分结合当前热点,结合专业特征,有效地培养研究生与时俱进、勇于担当的责任感和使命感。

因此,应从深度发掘专业课程内涵、充分运用专业教学资源、确定教育课程目标的基础上,完成与教学内容相融合的思政教育。本文介绍课程思政融于文献阅读和写作的教学实践,围绕着立德树人这一根本任务,确定教育教学目标,通过发掘新工科背景下机械专业文献阅读与写作课程内容的思政要素,致力于培养思想品德端正、工程伦理崇高、理论知识坚实、专业技能过硬的高素质应用型创新人才。

一 课程建设定位和建设理念

文献阅读与写作课程是机械工程一级学科的专业主干课、机械类研究生的专业基础课,面向新工科背景下应用型创新研究生层次的人才培养需求,引导研究生掌握本学科顶级学术期刊、会议、专利等相关文献的检索方法,掌握阅读与整理方法,掌握理论性、系统性论文不同撰写方法要点等,提高研究生阅读理解、撰写论文的综合素养[9]。

专业课程思政不是单纯地在课堂上开展与课堂教学内容不相干的思政教学,应不断发掘专业课程内容丰富的教学资源,并确定课程的教学方向,以达到科学化与价值观、认识性与思想性的辨证一致[10],牢固树立并全面贯彻立德树人的育人理念是项目建设的基本理念和指导思想。文献阅读与写作课程在课程思政方面有着独特的优势,可使思政要素与教学内容点面结合、系统深入、环环相扣,解决很多专业课程思政泛化不聚焦、肤浅不深度、片面不系统等问题。

授课教师要将立德树人理念融入课程大纲,将接续奋斗、至诚报国、敬业爱岗等嵌入教学内容,深入挖掘专业课程内容的育人资源,构建课程思政案例库,实施课堂教学、网络教学、实践教学“三位一体”的课程教学模式。邀请辅导员加入教学团队,深入了解研究生的思想动态,有针对性地进行课程思政教育,育人元素以润物细无声的方式融入课程。以课程专业技能知识为载体,激发研究生科技报国的家国情怀和使命担当,使得研究生掌握基本学术技能的同时,明确学术道德规范要求,提升学术素养,为研究生阶段科学研究工作的开展奠定基础。

二 课程思政实践内容

(一) 教学内容的课程思政实践

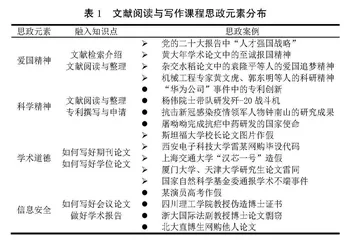

在课程教学过程中,教学团队以所编著教材《文献检索与科技论文写作入门》[11]为主,通过集体研讨的方式完成了课程教学课件的制作,在最新一轮教学中,根据最新社会热点问题,重新搜集、遴选富有时代特色、区域特点、中国特色的新案例,形成课程思政教学案例库,见表1。同时,通过案例分析和研讨,穿插进行敬业爱岗、勤奋工作、团结协作等职业道德教育,以及行为举止与安全规范等行为规范教育,培养研究生良好的行为规范。

1 教学内容融入爱国教育

近年来教育部多次强调课程思政要发挥作用,尤其是爱国主义教育,其对保持社会稳定、维护各民族团结具有十分重要的作用。爱国主义教育要突出时代性,从内容上来看,必须与时俱进,讲当代研究生能听懂的故事,适应新形势、新情况、新环境。同时,运用新手段、新形式来发扬爱国主义精神。在文献阅读与写作课程的教育教学中,指导研究生运用马克思主义辩证唯物主义观念了解社会与祖国发展,通过开展爱国主义、形势政策的教育,使研究生们深切地了解到,掌握核心技术就可以掌握科技发展的主动性与话语权,在潜移默化中锻造研究生爱国主义情怀和为祖国发展贡献力量的价值观。

在教学内容方面,在课程开始的文献检索介绍部分,巧妙融合学生广泛关注的当前热点,以检索实例作为载体形式,根据精心挑选检索案例,一方面使研究生学习有关的检索专业技能;另一方面也融入爱国精神的品德教育。研究生在学习检索方法和技巧基础上,结合党的二十大报告中提出的“深入实施人才强国战略。培养造就大批德才兼备的高素质人才”,引导研究生树立正确的人生观与价值观。以剖析教学案例和说故事的方式,对研究生开展爱国教育,比如,通过检索时代楷模黄大年的学术论文,学习心有大我,至诚报国的爱国精神;通过检索杂交水稻相关学术论文,感悟袁隆平等科研工作者饱满稻穗中的爱国追梦精神;也可通过检索机械工程专家、中国科学院院士黄文虎、郭东明等人的学术文献等案例,进一步论述其蕴涵的科研精神和实干精神,以此作为突破口,在讲解中融入爱国教育[12-13]。

2 教学内容贯穿科学精神

科学研究精神,是科学技术发展过程中产生的最具实际意义的结果。尊重科学精神,全面发掘并利用机械学科发展的历史规律和对科研人员的教育影响。在课程教学过程中,让研究生在查阅和了解工程领域技术的理论基础上,穿插地讲述科研人员的功绩及其伟大成就。使其感受科学研究、追求真理的经历,感受科研人员的努力钻研精神,并以此指导研究生确立科研的远大目标,从而为国家经济社会发展做出自身的努力[14]。

以“世界各国机械设备专利权文献资料”为例,结合“华为公司”“中兴公司”事件,详细介绍专利权和独立创新的作用,指导研究生科学精神和创新精神,积极开展自主创新。以“杨伟院士带领团队自主研发歼-20战斗机”“抗击新冠感染疫情的钟南山院士的研究成果”以及“诺贝尔生理学或医学奖获奖者屠呦呦完成了抗疟中药研发的国家使命”为例,为研究生提供科学精神和创新精神教育,鼓励研究生要学好科学知识,树立科学精神,坚守创业精神,克服艰险,砥砺前行,以开创性的思想,面对科研道路上的重重挑战。

3 教学内容注重科学道德与学术诚信引导

科研道德行为失范已经引起了科研人员、科学共同体及全社会的高度关注,对科研人员进行科研道德教育是各国治理科研道德行为失范的重要途径之一。研究生在科研过程中,应该遵循不弄虚作假、不说谎等科研评价原则和科研行为规范。在研究生培养的开始阶段,对研究生开展科研道德教育工作是防止科研行为道德品质失范的重要途径之一。通过教学内容建设,教育研究生掌握基本的学术原则,明确学术道德规范要求,提升学术素养,为后期研究生阶段科学研究工作的开展奠定基础[15]。