新文科视野下应用型外语人才培养的创新理念与实施路径

作者: 王星

摘 要:新文科建设为外语专业带来前所未有的挑战和机遇。外语专业应充分理解新时期外语教育的内涵,把握新需求、新导向、新方法,培养符合国家建设与发展需要的应用型复合型人才。青岛理工大学外语专业以“需求引领,产学协同,跨界融合”为理念,积极推行育人模式改革,逐渐形成“外语+α”的特色发展方向。该方向以需求和产出为导向,构建文理交叉的课程与实践双融合体系,充分发挥校企联合育人优势,培养具有家国情怀、国际视野、扎实的外语语言基本功和较强的应用能力的复合型人才。

关键词:新文科;人才培养模式;校企联合育人;专业建设;外语专业

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)23-0080-05

Abstract: The construction of new liberal arts has posed unprecedented challenges and opportunities to Foreign Language Specialty inuniversities. It is necessary to center on the new situation, new guidance, and new methods, on the basis of the connotation of new liberal arts construction so as to cultivate interdisciplinary talents required for the further nation building. This paper studies the foreign language education model in QUT(Qingdao University of Technology) which takes "demand-driven innovation, industry-university cooperation,cross-border integration" as its conception, actively carries out the reform of education mode thus progressively building up its characteristic direction of "Foreign Language +α". Motivated by demand and output, a dual integration system of curriculum and practice is constructed to give full play to the advantages of school-enterprise cooperation in educating students for the purpose of nurturing compound application talents who have devotiontohome and country, international vision, solid basic skills of foreign language as well as strong data management ability.

Keywords: new liberal arts; personnel training mode reform; school-enterprise joint education; specialty construction; Foreign Language Specialty

党的二十大报告提出“实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑”,围绕教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动等作出新的全面部署,要求“加快建设高质量教育体系”“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位”。这是第一次把教育、科技、人才三大战略摆在一起,强调了三者之间的有机联系,也为高校外语专业指明了方向:应立足于国家战略,加快构建产教科研一体化的、服务于现代化建设的应用型外语专业人才培养体系。在此背景下,如何守正创新,建构适应社会发展需要的应用型外语专业人才培养体系,不断深化学科交叉与融合,提升社会服务能力等成为高校外语专业共同关注的问题。围绕这些问题,本文从应用型外语人才培养的创新理念、人才培养改革的现实基础和具体实施路径等方面展开讨论。

一 应用型外语专业人才培养的创新理念

新时期外语专业人才培养的创新性体现在新文科建设上:一是秉承人文社会科学精神,培养符合当代社会需要的具有家国情怀、国际视野、跨文化交际和国际传播能力的复合型人才;二是应对前沿科技的挑战,整合信息技术、大数据技术、智能技术,培养为科技发展提供语言服务的人才。这也与新文科建设的目的一致,就是要解决社会中的复杂问题。Hadorn等[1]指出,在一个以快速变化、不确定性、日益增强的互联性为特征的世界里,越来越需要科学来帮助解决持续的、复杂的问题。因此,建立人才培养模式的多层次、多元化、多方面深度融合是新文科建设的核心任务,也是新文科建设的价值体现。

围绕外语专业如何实施新文科建设等问题,吴岩[2]提出新时代高等外语教育改革的发展目标应围绕“识变、应变、求变”展开,新文科背景下的大外语建设要主动求变,服务国家战略发展,创新人才培养机制。此后外语专业的转型发展引发学界强烈关注,专家学者从多方面展开了研究及案例讨论。姜智彬等[3]提出新文科背景下的外语学科人才培养应以“会语言、通国家、精领域”为核心能力目标,在“多语种+人文素养”“国别区域+综合能力”“交叉复合+专业能力”三个培养层面建立战略实践体系。宁琦[4]指出新文科建设的本质是融入新科技、新理念、协同解决时代发展的迫切问题。郭英剑[5]指出新文科指导下的外语专业就是要为国家战略培养和储备“一精多会”“一专多能”的外语人才。许宗华[6]详细解读了《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》(以下简称《国标》)和《普通高等学校本科外国语言文学类专业教学指南》(以下简称《指南》),探讨了日语专业今后的发展路径。王立非等[7]阐述了复合型商务英语专业定位和人才培养的核心理念,提出商务英语人才培养的“五复合”路径。丁红卫[8]更是指出分科治学、师资水平、课程体系设置是制约日语专业发展的三大“瓶颈”,提出开放与互动才能实现专业突破的路径。由以上研究可以看出,新文科建设的创新性主要体现在以下几个方面。

首先,外语专业的新文科建设要体现文科的价值引领作用。樊丽明[9]指出,文科具有特殊的育人功能,可以帮助学生树立正确的人生价值观,增强社会责任感,涵养人文精神。吴岩[10]也明确表示构建中国特色哲学社会科学中国学派,创造光耀时代、光耀世界的中华文化,是新文科担负的使命。可以看出,外语专业的根本任务就是要培养优秀的中华文化的传承者和传播者,他们肩负着讲好中国故事,传播中国正面形象,提升中国影响力的时代使命。

其次,外语专业的新文科建设要体现文科的创新发展,体现新技术和创新性。当前,人工智能、大数据、虚拟技术等新产业、新业态不断涌现,推动外语教育拓展视野、转变思维,与新技术接轨。新时代、新形势下进行人才培养改革,探讨育人模式的融合与创新是外语教育的重要课题之一。《2022中国翻译及语言服务行业发展报告》也显示,我国语言服务产业规模不断扩大,人工智能技术应用更加广泛,对掌握相关语种和其他专业知识的复合型人才的需求迫切,其中电子信息类、管理科学与工程类的翻译人才缺口最大[11]。行业产业等社会需求使得学科融合发展成为必然趋势。

二 应用型外语专业人才培养的现实基础

自改革开放以来,高等院校的外语专业着眼于国家建设与发展需要,培养了大批外语人才,为特定时期我国相关行业领域的国际化发展作出了贡献。高校外语专业在经历了专业数量、招生人数爆发式增长后,基于听、说、读、写、译等语言技能培养的育人模式逐渐显现出其局限性,培养目标的单一化、同质化也难以满足社会对多样化人才的需求,专业改革迫在眉睫。部分院校外语专业面临调整转型等问题,其原因大致可以归纳为以下几点:专业建设特色不够突出,培养模式同质化现象较明显;学生参与创新活动有限,解决实际问题能力有待提高;人才培养与产业行业接轨能力短板明显;专业发展难以跟上学校优势学科的步伐等。

围绕这些问题,全国范围内开展了不同层面的探讨,其中“外语+α”人才培养模式认可度较高,已经有不少高校开始积极策划并实施了一系列人才培养改革措施,如上海外国语大学的语言数据科学与应用二级学科、海南大学的“外语+公共外交”、南京理工大学的以信息处理为核心的语言学专业、中国石油大学发挥地域优势,以及开展政产学研相结合的语言服务工程与管理二级学科等。这些高校的“外语+α”遵循新文科建设的学科交叉融合理念,强调人才培养的跨学科性和应用性特征,正如胡开宝[12]指出,培养模式能否取得成功,取决于是否拥有体现学科交叉与融合的人才培养体系和学术创新体系。

那么“+α”可以是哪些学科?二者如何交叉才能实现深层融合而不出现“两张皮”现象?如何解决人才培养与行业产业的对接?跨学科的应用型人才培养模式应满足以下特征:一是满足新需求,二是顺应新导向,三是采用新方法。以青岛理工大学为例,学校的优势学科集中在工科,为了实现多学科协调发展的新格局,该校从以下三方面积极推动外语类专业的跨学科应用型人才培养。

第一,满足新需求,依托地域发展特点和学校的总体定位,推动专业改革与建设。学校所在地青岛正在大力发展跨境电商、数字产业等新经济、新业态,对外经济特色明显,青岛理工大学工科特色明显,近年来通过设立一批新文科专业,突出理工文融合发展的特点,立足山东、面向全国,服务经济社会发展,形成经管文法艺等多学科协调发展的格局。

第二,顺应新导向,实现学科之间的交叉融合。分别在英语和日语专业增设“英语+跨境电商”和“日语+大数据”特色专业方向,实现专业课程体系的新突破,打造学科建设的新特色。从学科门类看,外语类专业属于文学门类下的外国语言文学学科,跨境电子商务属于管理学科,大数据技术开发与应用则属于计算机学科,看似差距较大,实际上跨境的电子商务需要使用外语进行交易,多语言数据的抓取与清洗、语言数据分析等,需要外语与数据的结合。

第三,采用新方法,凸显行业素养、现代信息技术与教学模式的融合。创新课程体系,建设一体化课程平台,校企双方通过打破课程藩篱,整合、优化、贯通语言、文化、行业类课程实现产教深度融合,在协同发展中实现人才供需平衡。

总之,“外语+α”人才培养模式下,既要保持语言专业的人文特性,又要突破传统语言专业的框架限制,与地域特色、学校优势相呼应,与学科前沿、行业需求等形成紧密的互动关系。

三 应用型外语人才培养改革的实践路径

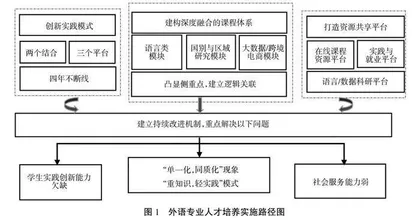

应用型外语人才的培养路径体现着不同层级的协同与融合,如产业需求与育人体系的融合、学校与企业等不同主体的融合、行业实践与教学过程的融合等。如青岛理工大学的“外语+α”特色方向坚持“需求引领、产学协同、跨界融合”三位一体的协同育人路径(图1),构建以社会需求为导向,文理交叉的课程与实践“双融合”体系,充分发挥校企联合育人优势,培养具有家国情怀、国际视野、扎实的语言基本功和较强应用能力的复合型人才。该路径主要涵盖三方面内容:一是课程体系的深度融合;二是思政育人创新实践平台的建构;三是校企联合打造“教学-实践-就业-科研-社会服务”五位一体的资源共享平台。

(一) 需求引领,建构深度融合式的课程体系

课程体系是人才培养的核心部分,既要体现价值引领作用,又要面向社会及行业产业需求。吴岩[10]强调学科交叉要与现代信息技术融合,与其他学科交叉融合,要以相近的专业集群融合;王升远等[13]、赵冬茜等[14]都指出,外语专业的人才培养需要体现人文与科学素养,形成跨学科知识结构,既要“学外语”又要“用外语学”。体现在课程体系上,首先要满足《国标》与《指南》的要求,在此基础上开设特色方向课程“+α”。

以“日语+大数据”特色方向为例,课程体系主要分为两大部分,日语语言类课程与数据分析类课程,采用校企联合培养的方式进行(图2)。通过打破课程藩篱,整合、优化、贯通语言、文化、大数据分析技术等课程内容,实现“通语言、知世界、懂技术、善分析”的日语人才培养目标。“通语言”和“知世界”对应《国标》中的学科基础部分,包含日语语言、文学等课程;“懂技术”和“善分析”则对应《国标》中的跨学科部分,包括数据分析与应用类课程,形成复合型方向。