环境工程专业“三维度-四融合”课程教学改革与实践

作者: 刘涛 蔡国军 张艳 宋素艳 郑天元 邓声贵

摘 要:基于工程教育认证要求,以“培养具有解决复杂环境工程问题能力的创新型人才”为产出导向,构建“厚基础、强能力、塑价值”的“三维度”教学目标,开展“思政专业融合、科研教学融合、理论实践融合、竞赛实训融合”的“四融合”环境地质学实习课程教学改革与实践,形成环境工程专业课程“理论-实践螺旋上升式”教学模式,在思政育人示范、交叉创新素养、工程思维能力等多方面取得丰硕成果,在同行院校广泛推广应用,取得较好效果。

关键词:工程教育认证;环境工程;三维度;四融合;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)24-0036-04

Abstract: In the context of engineering education certification, with the output orientation of "cultivating talents with the ability to solve complex environmental engineering problems", the "three-dimensional" teaching goal of "thick foundation, strong ability, and shaping value" is constructed, and the "four integration" teaching reform and practice of "integration of ideological and political majors, scientific research and teaching, theory and practice, and competition and training" is carried out, the "theory practice spiral" teaching mode of environmental engineering courses has been formed, and fruitful results have been achieved in many aspects such as ideological and political education demonstration, cross innovation literacy, engineering thinking ability, etc. It has been widely promoted and applied in peer universities, with good results.

Keywords: engineering education certification; environmental engineering; three-dimensional degree; four integrations; reform in education

2018年,教育部颁布实施《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》[1],各高校在“一流本科、一流专业、一流人才”的政策引导和理论基础指导下,本科教育质量建设工作相继开展。2019年,中国海洋大学环境工程专业入选国家一流本科专业建设点,2022年,本专业通过了工程教育认证,实现了本科教育再提升。在课程教学过程中,始终将“以学生为中心、成果导向和持续改进”为中心的工程教育认证三大理念融入贯穿到人才培养体系全过程。环境地质学实习课程作为本专业特色课程,是继环境地质学、环境地质学实验课程之后开设的一门学科基础课,在培养学生理论联系实践方面占有重要地位。

近几年在教学过程中发现,环境工程专业各领域受传统专业的束缚,培养的学生知识面窄,综合科研能力不强,难以适应21世纪对创新人才发展的需要[2],也不利于培养具有解决复杂环境工程问题能力的复合型人才[3-5],具体表现如下:

教学内容工程导向性不足,实验实习环节薄弱,实验实习教学忽视学生主体地位。传统教学存在重理论轻实践,课堂内容偏重知识性,实际工程案例少,工程导向性不足等问题。实习教学以观摩性实习为主,忽略学生主体地位,学生自主操作与自主探究部分少,学生理论联系实际的能力培养效果不佳。同时,实习内容更新滞后,与科研及工程实际相脱节,无法调动学生的积极性和兴趣,无法有效提高学生解决复杂工程问题的能力。

学生创新能力薄弱,缺乏学科交叉思维,对学科前沿缺乏了解。随着工业化和城市化的不断推进和经济社会的快速发展,我国面临着环境污染加剧、生态系统退化、自然灾害频发等资源环境问题的巨大压力,对环境工程人才的创新素养、运用交叉领域知识解决复杂环境工程问题的能力提出了更高要求,传统教学在诸多方面已无法适应。在教学内容方面,知识体系陈旧,缺乏“两性一度”,不利于学生及时了解和掌握科研一线成果与行业前沿动态;在教学方法方面,模式单一,对学生自主探索的训练不足、缺乏课后拓展环节;在教学评价方面,偏重期末考试分数且以记忆性题型为主,学生以应付考试为目标。这些问题导致学生创新能力不足、交叉思维缺乏,无法较好适应产业发展新需求。

本文在工程教育认证背景下针对环境地质学实习课程,开展“三维度-四融合”教学改革与实践,形成了“理论-实践螺旋上升式”教学模式,对培养能够适应更宽泛的工程应用领域、具有多样化的知识结构及更强的专业能力、综合素质和国际视野的高素质人才具有重要的研究价值。

一 “三维度-四融合”课程教学改革与实践

(一) 课程教学改革思路

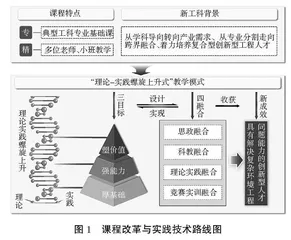

结合环境地质学实习课程特点,坚持工程教育专业认证“以产出为导向,以学生为中心,持续改进”的三大理念,开展了面向工程教育认证的“三维度-四融合”环境地质学实习课程教学改革与实践[6],实现“理论-实践螺旋上升式”教学模式。主要技术路线如图1所示。

图1 课程改革与实践技术路线图

(二) 课程教学改革具体内容

1 面向“三个维度”的教学目标设计

“三维度”教学目标,即针对实际工程问题普遍性、复杂性、发展性的三个特征,构建了以学生成长为中心的“厚基础、强能力、塑价值”的“三维度”教学目标。

维度一:厚基础——稳扎打牢基础知识,建立健全知识体系。①学生对矿物、岩石、地质年代等地质环境的基本知识有较好的理解和掌握;②能分析、联系环境地质学各知识点,掌握引起地壳变化发展的内、外力地质作用及人类活动产生的各种地质环境现象;③通过野外实习,学习矿物、岩石鉴定,初步掌握野外考察方法,训练必要的操作技能。

维度二:强能力——促进理论结合实习与实践,养成学科交叉思维。①学生能结合所学理论对普遍的环境地质工程问题进行分析和实践;②学生能识别和判断具体环境地质关键问题,并能初步提出解决方案;③学生能了解前沿交叉技术与行业新需求的融合发展知识。

维度三:塑价值——强化环境工程伦理意识,树立强国报国之志。①学生应具备基本的职业操守、工程伦理和家国情怀;②学生应具备科研创新、追求真理的科学家精神;③学生应树立强国报国的远大志向,逐步养成大国工匠精神。

2 面向“四个融合”的教学目标设计

1)思政教学融合,提升学生实践能力,构建三全育人体系。完善思政元素挖掘与有机融入路径,构建全过程实践育人体系;围绕知识传递、能力培养和价值引领,充分利用自然、资源、工程和文化等育人条件,构建全方位实践育人体系;以学生为中心,以工程地质实践能力为基础,协调联合培养基地等实习资源供给单位,构建全员实践育人体系[7](表1)。①爱国主义和文化自信的培养。将家国情怀体现到实习过程中,通过带学生参观胶东革命烈士陵园,强化学生的政治认同、思想认同、情感认同,坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,增强学生的社会责任感、使命感。②劳动能力和实践创新能力的培养。劳动是教育的载体,实践是创新的基础,在野外地质实习课程思政建设过程中融入劳动教育,通过野外实地徒步考察,加强劳动锻炼等方式,加深对理论知识的理解,锻炼学生的科学思维,增强劳动本领,树立实践意识,提升创新能力,达到“知行合一”目标。③环境保护与生态意识的培养。通过水工环地质调查,水样采集、污水处理厂调查等实习活动,培养学生吃苦耐劳、勇于担当、乐于奉献的社会责任感,引导学生努力实践“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念。④团队协作与表达能力的培养。通过分组分工,培养学生的团队协作意识,通过社会调查,增强学生的人际交往能力,通过总结汇报,提高学生的语言表达能力。

2)科研教学融合,提升课堂“两性一度”。①引入国家自然科学基金项目内容,提升教学内容挑战度,养成创新能力。引入国家自然科学基金项目内容,开展课堂教学与讨论,例如,引入海洋工程地质灾害防控难题等重大课题研发内容,引导学生思考,开展课堂讨论与课后实践,由此反哺课堂知识点。通过新理论、新方法强化课堂内容的深度和挑战度,培养学生初步的探究能力和科研兴趣。②引入学科交叉研究成果,提升教学内容创新性与高阶性,塑造交叉思维。引入学科交叉科研成果,例如引入CPTU原位探测与监测技术等交叉前沿成果,提升教学内容的创新性,帮助学生养成多学科交叉与多领域协同开展工程技术创新的思维和素养,解决环境工程整个行业转型过程中人才培养痛点问题。③提出“迁移学习法”,助力快速理解复杂理论。课堂教学“两性一度”的升级难免提高了教学内容难度,尤其交叉领域概念将成为教学的难点,为在有限课堂时间内帮助学生提升对教学内容的掌握程度,提出了“迁移学习法”,设法为新知识的理解提供联系的“认识介质”。例如,同学们通过对地质作用的分析,加深了对中国沙化治理工作的认识,并结合过去几年中国沙化治理取得的主要成效,深刻地认识了风化背后的作用原理及环境保护工作的重要性[8]。

3)理论实践融合,锻造解决复杂问题能力。立足于中国海洋大学(校内理论平台),建立稳固的校外实践平台(校企合作工程实践基地、实习实训基地)和校外教学导师队伍,积极探索人才培养新模式。充分利用学校、企业、科研单位在人才培养方面的各自优势,拓宽实践教学领域,丰富基地教学氛围,加强学生实习实践能力与创新创业能力的培养,加强人才培养与科研、生产实践相结合,强化学生基本技能、专业技能、综合技能及职业技能的培养,为学生尽快适应工作岗位提供保障[8-9]。同时,强化实践教学的特色性和创新性,解决大学生培养中理论与实践脱节的矛盾,培养学生发现问题、分析问题与解决问题的能力,促进学生探究能力的提升。①建立了地质灾害案例库,以重大地质灾害问题为引入点开展案例教学,对影响较大的地质灾害问题进行浸入式体验,解决传统教学导向性不足的痛点。②把实验开到野外,开展第二课堂教学,促活教学实践活动,养成实践能力和工程思维。为解决传统课堂对学生实践能力和综合素质培养不足、无法满足行业实际需求的问题,基于多位教师、小班教学的优势,将环境地质学实习课开到野外进行实践教学(图2),增强学生解决复杂环境工程问题的能力和工程思维,从“教学”走向“教育”,从“课堂”走向“社会”。

4)竞赛实训融合,突破常规教学时空壁垒。以指导学生参加科创、竞赛为牵引,以引入兴趣、责任、德育等因素的工程教育认证模式为基础,突破常规教学时空壁垒,引导学生运用课堂知识解决实际问题,培养学生分析问题、解决问题的能力,推动学生提高科研创新能力。结合“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛和岩土工程竞赛等国家级/省级竞赛项目,创新教学体系,实现以赛促学,以赛促教,寓教于乐[10]。