数值天气预报课程思政建设与教学实践

作者: 张飞民 王澄海 杨毅 杨凯

摘 要:课程思政是我国教育界立德树人的重要举措。该文从数值预报的重要发展历程、我国科学家的重大贡献、我国数值预报取得的突出成就三个方面,总结凝练大气科学专业核心课程数值天气预报各章节中蕴含的思政案例。在此基础上,从思政教学设计、思政案例在“微信+慕课”平台的推广、线上线下混合式思政教学三方面探索课程思政的教学方法。最后,给出思政教学建设与实践的若干思考和建议。

关键词:数值天气预报;课程思政;混合式教学;思政案例;建设与实践

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)24-0040-04

Abstract: Ideological and political curriculum is an important measure to establish morality and cultivate people in China's education area. This paper summarizes and condenses the ideological and political cases contained in each chapter of the core course of atmospheric science: Numerical Weather Prediction from three aspects: the important development process of numerical prediction, the significant contributions of Chinese scientists, and the outstanding achievements of numerical prediction in China. On this basis, this paper explored the teaching methods of ideological and political education from three aspects: the design of ideological and political education, the promotion of ideological and political cases on the "WeChat+MOOC" platforms, and online and offline mixed ideological and political education. Finally, several thoughts and suggestions on the construction and practice of ideological and political education are proposed.

Keywords: Numerical Weather Prediction; curriculum of ideology and politics; blended teaching; ideological and political case; construction and practice

长期以来,高校对大学生进行德育思政的主阵地和主渠道是思政类的课程教学。专业课程教学过程中师生普遍注重专业知识及实践技能的传授,对学生专业素养、职业精神、人文德育与思想政治等方面的培养则主要通过其他课程的学习完成。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出:“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程。”教育部也印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》,对课程思政建设提出了进一步的明确要求。在此背景下,相关高校教育研究者与高校教师对课程思政的内涵分析、理念树立、思路构建、改革措施、教学方法及注意事项等多方面进行了深入探讨与实践总结。

现有课程思政教学的建设和实践主要集中在医学、物理、化学、历史和法律等专业领域,国内开设大气科学专业的相关院校在课程思政建设方面也取得了一定的成效。例如,成都信息工程大学建设了大气流体力学课程的思政教学[1]。广东海洋大学将古文诗词中的农业气象话题融入应用气象学课程中,激发了学生学习的兴趣和对中国古典文化中科学精神的探索热情[2]。河海大学根据天气学原理课程特点和知识体系,将科学精神、家国情怀、专业自豪感和责任感、哲学思维和传统文化等多种思政元素融入专业授课,探索了思政教学的改革模式[3]。集美大学结合航海技术专业学生当前学习状态与思想现况,设计了航海气象与海洋学课程思政,以及课程思政融合教育改革方法[4]。兰州大学大气科学学院以国家战略和实际应用为切入点,挖掘课程背后的中国元素,结合翻转课堂将思政元素融入卫星气象学课程的教学[5]。内蒙古师范大学根据自然地理与资源环境专业特点、学生知识背景及未来就业方向,开展了非环境专业环境科学概论课程思政的教学实践探索[6]。

数值天气预报课程是大气科学专业本科生的主干课,具有数学公式多、物理过程抽象的特点。该课程既是大气科学学生从事业务、科研必须掌握的基础课程,也是大气科学专业教学的总出口。以数值天气预报课程为基础的数值天气预报技术不但是天气预报、气候预测业务的主要手段[7],更是我国在大气科学领域的“卡脖子”技术之一,在国家经济社会建设中发挥着重要的作用。我国在过去二十余年间投入了大量的人力、物力、财力用于研发数值预报模式。因此,在当前课程思政成为高校思想政治工作新理念、新渠道、新模式的背景下,深入开展数值天气预报课程思政教学的建设,既贯彻了国家教育政策,也符合课程性质和教学目标的根本方向,更能引导大气科学专业学生增强气象强国战略意识和树立社会主义核心价值观。但是,在当前学程变短、学时缩短的背景下,如何在保证对数理要求高的课程的教学时间、教学质量基础上,高效、合理地融入思政教学,达到“春风化雨、润物无声”的教学效果,需要进一步深入研究。

近年来,笔者依托省级一流课程数值天气预报,结合团队已建成的“慕课+微信”教学平台,SV2QR混合式教学方法[8]等,总结并形成了一套科学严谨、少而精的课程思政教学案例,探索出了思政案例融入“慕课”“微信”教学平台及混合式教学的途径,从而为提升课程思政教学效果,科学引导学生从事国家“卡脖子”技术的攻关研究,促进学生投入到我国一线预测类业务工作的积极性等提供一定的参考。

一 课程思政案例的构建

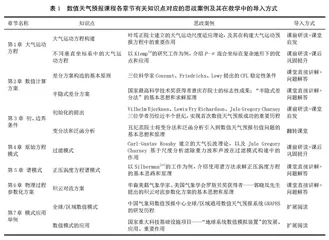

笔者从“数值预报的重要发展历程-我国科学家的重大贡献-我国数值预报取得的突出成就”三个方面,总结凝练了数值天气预报课程各章节中蕴含的思政案例。特别地,为保证理论课程的教学时间和教学质量,并实现思政案例融入理论课程后能为理论学习“增色”的目的,按照不同章节知识点的多寡和重要性,每章选取不超过3个知识点融入思政案例(表1),力争使构建的思政案例具有科学严谨、少而精的特点,以最大限度地实现对学生全球视野、科学精神、家国情怀、文化自信、职业素养和制度认同的培养。构建课程思政案例的思路和主要内容如下。

(一) 梳理数值预报的重要发展历程和标志性理论技术,增强学生的全球视野和科学精神

纵观数值天气预报的发展,预报水平的提升主要体现在初、边界条件的给定,以及数值模式的构建。因此,这部分内容主要体现在课程第3、4、5章,讲授从1904年Vilhelm Bjerknes首次提出数值天气预报概念,到Jule Gregory Charney 1950年实现首次数值天气预报成功这近半个世纪中数值预报的重要发展历程和标志性理论技术成果。通过将上述科学家的重要思想、探索实践过程、发现问题与解决问题的经历等讲授给学生,引导学生在体会前辈科学精神的同时,培养自身独立思考,不断探索创新的科学意识,以及以全球视野看待并参与民族伟大复兴的中国梦工程。

(二) 强调我国科学家在数值预报领域的重大贡献,促进学生的家国情怀和文化自信

在数值天气预报理论和技术的发展中,我国科学家也作出了一定的贡献。因此,笔者及课程教学团队按照各自的研究方向和领域特长,将我国科学家在数值天气预报“卡脖子”技术中的贡献进行了整理,并在教学中进行了强调,彰显了老一辈科学家在新中国气象现代化建设等方面作出的杰出贡献,体现了前辈们浓厚的家国情怀。这部分内容主要集中在课程第1、2、3章,介绍我国几位院士在数值预报领域的重要贡献,从而引导同学们逐渐建立对中华民族由衷的热爱,将爱己、爱家、爱国统一在一起,投身到实现中华民族伟大复兴的奋斗征程中。

(三) 引入我国数值预报系统取得的突出成就,增进学生的职业素养和对社会主义制度的认同感

数值预报模式的研发是一个系统性工程,需要团队之间不同研究方向科学家之间的密切合作。因此,将在课程第7章中,重点介绍我国自主研发的GRAPES模式的研发历程,以及地球系统数值模拟装置的发展、应用和在国民经济社会中的重要作用,从而使学生切身感受中华民族的灿烂文化和近代社会制度给予大气科学的伟大力量,进而树立文化自信和对新时代中国特色社会主义文化的热爱。

二 思政案例融入混合式教学的途径

笔者结合团队已建成的“慕课+微信”教学平台,SV2QR混合式教学方法[8],探索了思政案例融入数值天气预报课程混合式教学的途径。主要体现在以下三个方面。

(一) 思政案例在线下课堂教学中的设计

笔者和教学团队对线下课堂教学的PPT、教案等进行了更新,加入了思政案例(表1)。为增强思政案例的生动性和趣味性,提高学生的学习兴趣,我们以不同的方式将不同思政案例引入到线下课程讲授中。例如,在讲授半隐式差分方案时,会将国家最高科学技术奖获得者曾庆存院士发现问题、解决问题的实际经历,以及曾老师当初推导半隐式差分方案的关键思路融入到理论课程讲授中,从而使学生能够切身体会半隐式差分方案的由来。在讲授我国自主研发的GRAPES模式时,由于模式研发是大规模团队的集成成果,因此我们主要侧重从国家需求、研发背景、模式框架、功能组成和产品释用等方面进行介绍,从而使学生能从宏观上了解GRAPES模式研发的关键历程、总体思路及其在我国天气预报、气候预测中发挥的作用。

(二) 思政案例在“微信+慕课”平台的推广

考虑到线下课堂教学时间有限,部分思政案例不可能在线下课堂详细向学生介绍,因此,我们将思政案例以原创文章或文章转载的形式,发布到课程“微信”和“慕课”平台,并提供交流互动功能,以便于师生的讨论交流。此外,笔者及团队教师也根据各自的研究方向,将一些最新的前沿理论、技术方法进行整理并发布到平台,使学生能在最短时间内汲取知识。这既丰富了学生的课外读物,将思政教学贯穿到学生学习的全过程中,也提高了学生对专业知识的学习兴趣。

(三) 基于SV2QR方法的混合式思政教学实践

笔者基于团队总结的SV2QR方法开展了混合式思政教学。SV2QR方法的核心内容是:纵览预习(Survey)—视频学习(Video)—问题及解答(Question)—研读(Read)—作业测验(Quiz)—复习巩固提升(Review)。基于该方法,我们在纵览预习(Survey)阶段对思政案例进行编写整理,并发布到“微信+慕课”平台,供学生提前参考;在问题及解答(Question)阶段,与学生在线上就课程内容、思政案例中涉及的知识点进行讨论交流,并基于学生的共性问题及时修改线下课堂教学PPT,从而提高思政教学效果;在研读(Read)阶段,引导学生研读思政案例涉及的中、英文参考文献,拓展学生的知识面;在作业测验(Quiz)和复习巩固提升(Review)阶段,通过丰富作业类型、考核方式等(如设置与理论课程和思政案例紧密相结合的主题讨论、读书笔记、PBL活动),促进学生对知识点的理解。此外,为提高教学团队的思政教学效果,笔者和教学团队还在教研组内部积极开展教学示范和比赛,通过邀请有关老师和学生对思政教学内容、教学方法、教学环节等进行评价和建议,从而提高教师的课程思政教学水平。