融合思政元素的机械工程材料课程教学探索与实践

作者: 徐心海 吴愉华

摘 要:课程思政建设是落实高校立德树人根本任务的重要抓手。该文对将思政元素有机融入机械工程材料课程的建设方法进行了探索与实践。从知识与能力目标和价值与素养目标出发,结合课程的专业知识挖掘包含政治认同、家国情怀、文化素养等内容的思政元素,以铁碳合金章节的教学为例,开展全方位的育人工作。在传授专业知识的同时,在思政内容潜移默化的教育下,向学生传播正确的意识形态和积极向上的“三观”。学生评教反馈的结果显示,课程思政建设取得预期的成效。

关键词:机械工程材料;课程思政;机械工程;铁碳合金;教学模式

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)24-0128-04

Abstract: Construction of curriculum ideology and politics is an essential beginning point for carrying out the basic job of moral building and talent cultivation in colleges. This article investigates and employs the construction of organically integrating ideological and political elements into the path of Mechanical Engineering Materials. Based on the goals of knowledge and ability, as well as value and literacy, the course combines professional knowledge to reveal ideological and political components such as political identification, national feelings, cultural literacy, and so on. Meanwhile, the comprehensive education has been demonstrated using the iron-carbon alloy chapter teaching as an illustration. Results indicates that students have access to correct ideology, good three points of view, and professional knowledge through subtle ideological and political education. Furthermore, the students' evaluations of teachers and comments show that the course's ideological and political design yielded successful outcomes.

Keywords: Mechanical Engineering Materials; curriculum ideology and politics; mechanical engineering; iron-carbon alloy; teaching mode

“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”始终是教育的根本问题[1]。自党的十八大以来,习近平总书记多次在关于教育发展的会议上强调了立德树人的重要性,提出了各类课程要与思政课同向同行的要求,要把思想政治教育和意识形态建设贯穿人才培养的各个方面[2-4]。当前,思政教育已成为全国高校教育的重要组成部分,贯穿于教学、教材、管理等相关联的体系[5-6]。通过教学改革和实践开展各专业课程思政文化教育,已成为培养高质量理工科专业人才和落实立德树人根本任务的重要手段[7-8]。为此,有必要对新工科课程中蕴含的思想政治教育资源进行深入挖掘和探索,以实现全员全方位育人。哈尔滨工业大学(深圳)在机械工程相关专业中全面开展了课程思政建设,对在全部课程中将思政元素与专业知识有机结合的教学实践进行了探索。

一 机械工程材料的教学模式

机械工程材料是高等院校机械类专业本科生的一门必修课,也是机械类、机电类、能动类等专业本科阶段的一门基础理论课。通过讲解各类金属材料和非金属材料相关的成分、组织和性能等基本知识,使学生了解不同材料的使用特性及应用范围。该课程涵盖的材料范围多而广,如黑色金属及其合金、有色金属及其合金、陶瓷材料、高分子材料、复合材料等。每种材料的讲解均涉及繁杂的知识点,传统教学方式容易使学生丧失学习兴趣,出现课堂上无法吸引学生注意力等问题。

在课程思政背景下,我们尝试深入发掘出与机械工程材料课程知识点相结合的思政元素,以政治认同、家国情怀、文化素养等类别对思政元素进行分类,在课堂上通过对比法、案例法、讨论法等教学方法将思政元素与专业知识进行有机融合,达到对学生的专业教育和思政教育同步进行的效果。以含有思政元素的故事作为专业讲解的切入点,一方面可以提升学生的听课兴趣,另一方面可以将积极向上的人生观、价值观等伴随知识点潜移默化地传达给学生。针对包含思政元素的故事引导学生进行讨论,可以激发学生主动思考与机械工程材料有关的知识点,并且在课后更容易巩固对相关知识点的记忆。

课程考核方面,我们要求学生在结课时进行课堂汇报取代传统的考试。课堂汇报从提高本科生学习的主观能动性角度出发,要求学生进行自主选题,将课程主要内容与实际工程问题相结合,灵活应用所学的知识实现对实际问题的分析,同时要求学生在研究过程中自主找到思政元素,进而完成对课程的深入理解,达到预期教学效果。该方式将学生从对机械工程材料课程琐碎知识点的死记硬背中解放出来,以学生的自主学习取代被动灌输,增强了本科生的学习兴趣和热情,并提升了其自主学习能力与口头表达能力。

二 机械工程材料课程思政建设探索

(一) 融入课程思政元素的教学目标和设计

1 知识与能力目标的设计

机械工程材料从机械工程的应用角度出发,阐述机械工程材料的基本理论,说明不同材料的成分、加工工艺、组织、结构和性能之间的关系,并介绍金属材料、非金属材料等常用机械工程材料及其应用的基础知识。通过本课程的学习,学生应熟悉工程材料的各种性能指标,包括力学性能、物理和化学性能,以及工艺性能等。掌握金属学的基础知识,熟悉金属材料和非金属材料的性能及用途,了解各种常规热处理工艺及材料的表面热处理技术,为后续课以及从事机械设计与加工制造工作奠定必要的基础,并逐步获得解决工程实际问题的能力。

2 价值与素养目标的设计

将思政元素融入机械工程材料课程之后,学生应了解到在尖端材料领域我国仍面临的“卡脖子”现状,激发为国奋进的情怀,树立科技报国的信念。通过学习我国古代在不同领域加工并利用材料的中国故事,学生应感受到中国传统文化之美,增强文化自信。通过在课程中贯穿哈工大航天精神、“八百壮士”精神、习近平总书记致哈尔滨工业大学(以下简称“哈工大”)建校100周年的贺信等内容,使学生增强对学校的归属感和荣誉感,继承并发扬哈工大立足航天、服务国防,为祖国建设做出贡献的优良传统。通过在课程学习全过程中贯彻立德树人根本原则,在课程思政内容潜移默化作用下,培养学生树立正确的世界观、人生观、价值观,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,树立为全面建设社会主义现代化国家,全面推进中华民族伟大复兴而努力奋斗的理想信念。

(二) 以铁碳合金教学为例

1 教学目标

1)知识与能力目标:学生应能够理解晶体和非晶体的区别,掌握晶体有关的基本概念,了解金属结晶的过程,掌握合金的基本相结构,熟悉铁碳合金的基本相组织,能够看懂铁碳合金相图,了解铁碳合金分类。

2)价值与素养目标:学生应感受到中华传统文化之美,了解到中华文明长期领先世界依靠的是先进科技,虽然经历过一段时间的落后,但新中国成立后在党的领导下我国在极其艰难的处境中筚路蓝缕,取得一个又一个重大突破,激发爱国之情。

2 教学设计

本门课程在专业知识教学中融入思政元素的主要方法,是通过讲解西方在尖端材料领域对我国实施的限制和封锁,使学生能够正视相关领域我们尚存的不足和“卡脖子”问题,树立投身祖国建设、实现科技强国的信念。通过介绍中国在诸多不利条件下仍坚持开展自主研发取得的成果,使学生接受到科研方面的爱国主义教育。通过本课程的思政建设,学生更加了解机械工程相关材料的发展历史,以及新中国成立后在高端材料领域面对西方技术封锁的处境下不断克服困难、开拓创新的艰苦历程。同时认识到虽历经七十余年的奋斗,我国仍然在诸多尖端材料上面临着落后的局面,尚需同学们在将来奋勇投身在相关领域的研究中,以科技引领祖国建设,才能真正实现追赶并超越国际先进水平。

3 课程思政元素

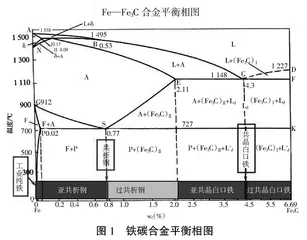

铁碳合金是现代工业使用最广泛的合金,根据含碳量的区别又可以分为铸铁和碳钢。铁碳相图是研究铁碳合金的重要工具,图中每一个点均对应着一对含碳量、温度坐标,图中不同区域对应的铁碳合金组织变化,对于热加工工艺的制定具有重要的指导意义。图1所示为铁碳合金平衡相图,图中可见含碳量为2.14%至6.69%的铁碳合金称为铸铁,在0.02%至2.14%之间的铁碳合金称为碳钢,含碳量在0.02%以下的铁碳合金称为熟铁或纯铁。按照含碳量由高到低,铸铁又分为过共晶白口铸铁、共晶白口铸铁和亚共晶白口铸铁;碳钢又分为过共析钢、共析钢和亚共析钢。

我国古代的两个成语“恨铁不成钢”和“百炼成钢”的涵义,对应的正是我们从铁碳合金相图上观察到的现象,随着含碳量的减少铸铁可以往碳钢转变。但是炼钢的过程是复杂的,在不同阶段均需要注意控制含碳量。例如在进行氧化脱碳的过程中,应随时掌握钢液含碳量的变化,要控制好氧化结束时的含碳量,若操作不当则可能降低钢的质量。“恨铁不成钢”出自《红楼梦》第九十六回:“只为宝玉不上进,所以时常恨他,也不过是‘恨铁不成钢’的意思。”正是借炼钢过程形容对所期望的人不上进感到不满。“百炼成钢”则借铸铁需要反复锤炼才能得到优质碳钢的过程,比喻人也需要经过艰苦锻炼才能成才。结合两个成语对铁碳相图进行讲解,一方面让学生非常直观地理解并记住铸铁和碳钢的区别,另一方面让学生能够领略传统文化的魅力。

图1 铁碳合金平衡相图

电视剧《汉武大帝》中的刘彻派兵北上之时说到:“朕不在乎一兵一卒的得失。我汉室七十年来对匈奴屡战屡败以致士气蹉跎,国威沦丧。这种局面从今以后必须得到彻底扭转。朕此战,就是要明明白白地告诉世人和匈奴人,从此以后,攻守易形了。寇可往,我亦可往。”之后大将卫青、霍去病等率军多次大破匈奴,汉武帝喊出“犯我大汉者,虽远必诛”的口号,霍去病更是立下封狼居胥的丰功伟绩。除去将军们卓越的军事指挥才能外,汉军的先进钢制武器也做出卓越贡献。铁生沟冶铁遗址考古发现我国在西汉时期(公元前202年—8年)已掌握炒钢技术,依靠此技术制造的兵刃帮助大军大破匈奴。《汉书》记载:“夫胡兵五而当汉兵一,何者?兵刃朴钝,弓弩不利。今闻颇得汉巧,然犹三而当一。”可见先进的生产力,就代表了更强大的国力。欧洲在18世纪中叶才在英国发明炒钢技术,西汉时期中国的科技水平远远领先于世界。

经历过清朝的闭关锁国之后,中国的科技水平远远落后于西方世界,并导致近代中国近百年的屈辱历史。新中国成立以后,各行各业均处于百废待兴的状态。1977年,时任冶金工业部副部长叶志强率团访日后向中央政治局汇报访问见闻时,对比中国和日本在炼钢及钢制品方面的差距,显得十分心酸。特别提到当时日本已经能把钢材轧制得像纸一样薄制成易拉罐,当时的中国人都十分惊奇。原本中国已计划立足国内开办一个钢铁厂,从国外进口一些设备。经过访日后与日本一对比才发现,即使中国计划中的项目也已经比日本落后得多。为了追赶国际先进水平,宝钢项目正式被提上议事日程。