混合式教学课程思政教学改革与实践

作者: 廖东进 毛玉青

摘 要:将课程思政融合混合式教学中,是实现职业教育课程思政全覆盖的有效途径之一。挖掘“爱国主义”“大国工匠”“价值观”“职业道德”等课程思政元素,从混合式教学体系设计、课堂实施、教学评价与反馈三个角度开展混合式教学课程思政教学模式改革与实践,构建“知识、能力、价值”有机融合的专业课课程思政教学模式。

关键词:混合式;课程思政;教学改革;电子技术;职业教育

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)24-0144-04

Abstract: Integrating ideological and political education into mixed teaching is one of the effective ways to achieve full ideological and political coverage of vocational education courses. The paper excavates the ideological and political elements of courses such as "patriotism", "craftsman of a large country", "values", and "professional ethics", carry out the reform and practice of the ideological and political teaching mode of hybrid teaching courses from three perspectives: the design of a hybrid teaching system, classroom implementation, and teaching evaluation and feedback, and build a professional curriculum ideological and political teaching mode that integrates "knowledge, ability, and value" organically.

Keywords: blended teaching; curriculum ideology and politics; teaching reform; electronic technology; vocational education

课程思政要求职业教育不断开拓新思路、新方法、新手段,将思政课程融入到以学生为中心的课程教学中,实现知识、能力、价值培养的有机融合,使学生树立正确的世界观、人生观和价值观,实现“为党育人,为国育才”课程思政的责任和使命。混合式教学是利用信息化技术将传统教学与在线教学进行优势互补,已成为信息技术的典型课堂教学模式代表;为实现立德树人根本教学任务,课程思政已成为教育工作者的主要研究与实践内容。由于课程思政元素难挖掘、难实施,课程思政模式难借鉴、难推广、难评价,影响了课程思政在专业课程中的有效、全覆盖实施。所以,围绕课程思政培养什么样的人,怎么培养,怎么保障人才培养质量,需要从课程思政教学体系设计、教学实施、教学评价与反馈等角度,探索混合式教学课程思政模式的研究与改革。

本文以高职电子技术课程为例,挖掘课程思政元素,混合线上线下教学,从教学体系设计、课堂实施、教学评价与反馈三个角度开展混合式教学课程思政教学模式改革与实践,构建“知识、能力、价值”有机融合的专业课课程思政教学模式。

一 课程思政教学体系建设

课程思政主要任务在于思政,没有明确的思政目标就会迷失教学的根本任务,所以要有效实施课程思政,必须重构教学目标、教学项目。

(一) 构建“知识、能力、价值”育人体系

根据专业人才培养目标,结合专业岗位职业能力要求,明确培养学生形成良好的品德、职业精神和正确的人生观、世界观、价值观的课程思政育人责任,突出课程思政育人、育才目标。根据课程性质和课程特点,分析课程和思政教育的结合方式,修订课程标准,明确课程教学的思政目标,确保立德树人根本目标的实现。

(二) 重构专业课程教学项目和任务

梳理课程知识内容,以典型的新技术新产品案例为载体设计课程内容,结合专业课程相关的课程思政元素,重构专业课程教学项目及任务,树立制度自信、文化自信,引导学生怀揣家国情怀、立志报效祖国等思政教育。

(三) 开发课程思政的职业教育教材

教材对于课程思政的实施起到至关重要的意义,是课程思政实施的重要载体。基于课程思政的职业教育教材,一方面要以学习者为中心,实现知识、技术技能的传递;另一方面要包含专业、课程所赋予的思政元素,实现“知识、能力、价值”的有机培养。

(四) 构建课程思政资源库

结合专业岗位职业能力要求,以重点、规划教材内容为主线,梳理与课程相关的“匠艺、匠心、匠魂”工匠精神、社会主义核心价值观、职业道德规范、爱国主义的课程思政元素和资源,构建“爱国主义”“大国工匠”“价值观”“职业道德”4类型的思政元素,将思政元素融入到课程知识、技能培养中,让学生在知识、技能学习中体会、领悟和树立爱岗敬业、团结协作、勤劳奉献等精神。

二 课程思政实施模式

(一) 课程思政模式助力“大国工匠”人才培养

在混合式教学课程教学实施模式上,要根据课程特性,以学生为中心,根据知识、能力递进、有序培养为理念,从知识能力掌握递进过程对教学过程进行分解,采用“项目驱动、分层培养、做学做”的教学理念,实现“知识、能力、价值”有机融合培养,打造“匠艺、匠心、匠魂”大国工匠人才培养。

(二) 改革教学方法实现潜移默化的育人成效

在教学方法改革与创新上,一方面要遵守课程教学、学生成长、思想政治教育的规律;另一方面要结合专业课程特点,摸索各类课程内容的知识、技能、价值与教学方法的融合成效,在专业知识传授过程中做到润物无声、潜移默化地进行价值观培养和传递效果。

(三) 开展信息化教学,强化课程思政的实施成效

在教学手段上,充分利用信息技术,开展信息化教学,根据课程特性,开展“做学做”教学活动。以职业活动和工作过程导向,结合线上线下混合式教学,让课堂承载思政,思政寓于课堂,做到思政内容与专业课程的有机融合。

三 课程思政评价和反馈机制

(一) 建立课程思政评价机制

课程思政评价是用以评价学生思想品质培养效果,评定教师教学质量。结合混合式教学实施过程,以学生为中心,将过程性评价与终结性评价相结合,开展内容形式多元、多样的评价方式,完善的课程评价体系不仅仅需要继续完善“知识、能力”的学习评价,更重要的是挖掘“价值”学习成效的评价内容和方法,从而促进课程思政有效实施。

(二) 建立课程思政评价反馈持续改进机制

建立课程思政评价反馈持续改进机制,目的在于掌握学生对课程思政教学模式、方法是否有认同,“知识、能力、价值”学习成效是否提升,以此进一步完善课程思政体系。在混合式评价反馈机制中,应该充分利用现在信息技术,开展多维度、多层次的反馈评价机制,实现课程思政育人模式的持续改进和良性循环,提升课堂教学质量。

四 混合式教学课程思政教学改革与实践

以高职电子技术课程为例,围绕混合式教学课程思政,从教学体系设计、课堂实施、教学评价与反馈三个角度开展混合式教学课程思政教学模式改革与实践,构建“知识、能力、价值”有机融合的专业课课程思政教学模式。

(一) 课程思政教学体系建设

1 重构教学目标

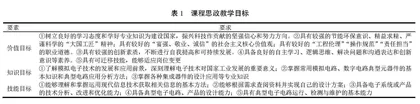

在电子技术课程思政教学体系建设上,一方面突出岗位胜任力中的隐性能力,从学生所思所想、社会热点、国际国内形势、现实困境和专业问题等多层面、多角度开展思政调研,准确把握课程思政培养目标。另外,根据专业人才培养目标、课程培养任务、岗位职业能力要求,开展课程目标、课程内容、授课方法和课程评价等教学过程的设计,形成“价值、知识、能力”有机融合的专业课程的课程思政教学体系设计。课程思政教学目标见表1。2 课程教学项目

在教学项目设计中,充分利用课程思政案例载体,融入思政元素,实现“大国工匠”“爱国主义”“价值观”“职业道德”课程思政目标。如在电子技术课程中,绪论课中利用新技术、新知识重塑正确的人生观、世界观,强化爱国主义教育;通过知识点和学术讲座汇报,树立正确的理想信念,启发同学们的创新创业意识;通过项目案例载体的实施,实现“大国工匠”精神、社会主义核心价值观等内容的培养,课程思政教学项目见表2。

3 课程思政教材组织与编写

在教材编写中,大力推行以课程思政为目标的课堂教学改革,梳理课程所蕴含的思想政治元素和承载思想政治教育功能,深度挖掘提炼课程知识体系中所蕴含的思想价值和精神内涵,将融合课堂教学各环节,实现思想政治教育与知识体系教育的有效统一,使课程思政与思政课程同向同行,形成协同效应。教材一方面要从课程所涉及的电子信息产业的发展和行业所需要的“数字工匠”精神,深入挖掘课程思政育人目标,激发学生的专业报国的使命担当;另一方面要在课程实践环节,注重学思结合、知行统一,增强学生勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力。教材推进线上线下教学模式改革,开展“翻转课堂”混合式教学,开展课前预习、课中“做学做”,课后拓展与探究的教学方式,全面提升课堂教学质量和育人效果。

4 课程思政资源库

1)爱国主义元素。以立德树人培养为根本目标,结合学科、产业发展,以及专业岗位职业能力要求,挖掘爱国主义元素。如在电子技术课程中,围绕课程项目实施案例载体和内容,以建党100周年、航空技术、中国制造,以及新冠感染疫情下的新技术新产品案例等时事热点为载体设计课程内容和挖掘爱国主义思政元素,激发学生的爱国主义热情。

2)大国工匠元素。结合专业、课程人才培养和职业技能标准,梳理与课程相关的“精益求精”“严谨科学”“节能环保”等“匠艺,匠心,匠魂”大国工匠职业精神,实现工科技术技能人才培养。如在电子技术课程中,引导学生主动去学习电子元件、电路应用、电路参数等,说明如果电子元件参数不当会导致的故障及后果,电路参数不合理,会引起过度的能源消耗,引导树立专注严谨、精益求精、节能环保的精神。

3)价值观引领元素。梳理专业知识、技能与价值观思政元素逻辑关系,把“富强、敬业、诚信”等价值观思政元素融入课堂教学,让学生深刻理解社会主义核心价值观的基本要求。如在电子技术课程中,讲解时序逻辑电路的功能,说明如果时序逻辑不对,电路功能就会失调,引导学生学习社会主义核心价值观。又如在逻辑电路设计中,用门电路、译码器、数据选择器都可以实现,不局限于某种方式,引导学生树立“条条大路通罗马”的人生观。

4)职业道德元素。开展工学结合教学形式,挖掘企业生产过程中的“工程伦理”“操作规范”“责任担当”等职业道德元素。如在电子技术课程中,安排具有企业背景的指导教师,引入企业对员工必要素质和基本规范的要求,引导学生遵守操作规范,培养学生具有良好的职业道德、职业精神和责任心,让学生意识到团队协作的重要性,不断提高学生的职业适应能力。

(二) 混合式教学实施模式

1 混合式教学“五阶段”实施模式