新医科背景下ICU应用型医学人才培养探索与思考

作者: 许庆林 董健 林洁 朱宏泉 刘彦权

摘 要:新医科背景下的应用医学人才培养,其本质是培养理念、路径及目标的创新与传承,亦是培养模式的新变革。重症医学科(ICU)作为临床科室中极为关键且特殊的学科领域,承载着危急重症医学的临床、教学及科研工作,ICU作为临床应用型医学人才的培养高地,其更应该顺应新时代所提出的新要求、新趋势。该研究立足于新医科背景,通过深入剖析我国ICU人才培养现状,以期探讨新医科背景下应用型医学人才培养的时代要求,并探索新医科背景下ICU应用型人才培养的模式,旨在为新时期我国应用型医学人才培养提供有益启鉴。

关键词:新医科背景;ICU;重症医学科;应用型医学人才;教学改革;临床教学

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)24-0156-05

Abstract: The essence of the training of applied medical talents under the background of "new medicine" is the inheritance and innovation of the training concept, path and goal, as well as the new reform of the training mode. Intensive care unit (ICU), as a very key and special discipline in clinical departments, carries the clinical, teaching and scientific research of intensive medicine. ICU, as a training highland for clinical applied medical talents, should conform to the new requirements and trends of the new era. Based on the background of new medical science, through in-depth analysis of the current situation of ICU personnel training in China, in order to explore the requirements of the times of application-oriented medical personnel training under the background of new medical science, this study explores the mode of ICU application-oriented personnel training under the background of new medical science, so as to provide a useful reference for the training of application-oriented medical personnel in the new era.

Keywords: new medical background; ICU; intensive medicine; applied medical talents; teaching reform; clinical teaching

随着经济社会发展与科技领域的不断革新,我国医疗体系及机制日趋健全与完善,在保障国人生命健康与高水平医疗需求的同时,对于医学人才更加注重专业性、应用型以及综合性的塑造[1]。时至今日,尤其是在疫情后时代的今天,医学与“互联网+”、大数据、人工智能等紧密联系,且国家正大力推动构建“大健康”格局与“健康中国”战略,新医科得以应运而生[2]。如何培养适应新时代发展趋势、满足社会且多学科交叉融合的应用型医学人才,值得医学教育研究者探索与思考。重症医学科(ICU)作为专业性极强的学科,其收治着各临床科室危急重症患者,在新冠感染疫情期间扮演了至关重要的角色。ICU不仅专业性强、工作负荷大、需掌握的临床知识抽象且技能操作众多,培养一名合格的ICU医师需要长时间的历练与沉淀[3]。为此,亟需探索与思考ICU应用型医学人才培养及实施路径,创新及优化培养理念与培养模式、重塑ICU应用型医学人才评价标准,从而为培养新时代、新时期临床医学发展所需要的具备创新潜质、融合思维、国际视野的高素质ICU应用型医学人才提供新的借鉴与参考。

一 新医科背景概述

近年来,随着互联网大数据、人工智能等新兴科技与医疗健康领域的紧密结合,现代医学正面临着重要变革:基因测序、3D打印、精准与个性化医疗和机器人手术等热门词汇正昭示着智能医学是创新驱动卫生健康事业蓬勃发展的先导力量[4]。早在2018年4月,在同济大学召开的“一流人才培养研讨会”上国家教育部高等教育司提出了“六卓越一拔尖(2.0版)”新概念,其最大亮点在于提出“新工科、新农科、新医科、新文科”这“四新”建设[5]。其中,新医科将致力于推进医、工、文、理等多学科融会贯通,同时紧密结合以人工智能、大数据等为代表的新一轮科技产业革命,重点整合包括精准医学、转化医学等在内的医学新领域[6]。与传统医科不同的是,在面对着生物医学模式向“生物—心理—社会—工程技术医学模式”的转变,以及人类对疾病谱的新认识与医疗健康新需求之时,亟需多学科知识的交叉融合与综合应用,故“新医科”是顺应时代的自然产物,新时代、新时期呼唤出新医科。新医科,不仅是高等医学教育对未来医学及健康领域发展新趋势以及人民日益增长的卫生健康新需求的回应,更是医学教育领域响应国家“健康中国”的建设性、突破性改革与创新。

从理念上而言,新医科紧密对接“健康中国”战略和人民对卫生健康新的需求,打破学科间的壁垒,注重学科之间的交叉与融合,树立“大医学”“大学科”的培养理念,培养适应和担负着我国现阶段社会发展与民族振兴重任的紧缺性、应用型医学人才,从而引领未来医学的发展[7]。从路径上而言,新医科建设不仅立足于“新”,更以临床实际为导向,与互联网大数据以及人工智能紧密联系,探索和构建“医-教-研”一体化平台的同时创新“医疗+”学科融合机制,培养高水平应用型、创新型医科人才[8]。从目标上而言,新医科建设是长期性、系统性的工程,新医科培养的医学人才不仅要求扎实的医学知识,精湛的临床医术,亦须具备娴熟的人工智能、手术机器人等工程技术操作能力,突出多学科交叉的复合型、应用型人才的特点[9]。

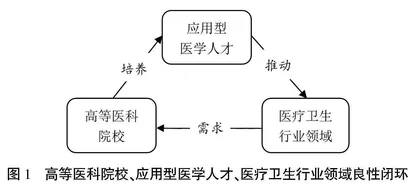

总之,在新医科背景下,高等医学教育,尤其是临床医学教育亟待转换思路,以医疗领域人才需求为导向,同时在不断优化传统医学教育基础上,通过多学科支撑、交叉融合以及临床专业结构调整,将有利于构筑高等医科院校、医学人才及医疗卫生行业领域之间的良性闭环(图1),从而探索出具备高素质创新型、复合型、应用型医学人才的培养之道,进而满足新时代对医学发展的新需求。

图1 高等医科院校、应用型医学人才、医疗卫生行业领域良性闭环

二 重症医学ICU人才培养的现状思考

(一) 重症医学ICU的发展背景与现实意义

ICU一直被誉为是承担“生命最后一道防线”的核心关卡,其在医院的危急重症患者救治中发挥了举足轻重的作用。由于重症医学是一门涉及临床医学各学科领域知识的交叉性、综合性的学科,其亦体现了现代医疗模式对急诊危急重症患者高效救治管理及临床决策的特点。重症医学常以器官系统相关性为主线的救治理念在临床危急重症综合救治中的作用更加突显,带来临床救治观念的革新,极大地促进临床各学科领域共同进步、相得益彰的良好局面。

然而,我国重症医学起步于二十世纪八十年代,是一个较为年轻的临床学科[10]。近年来,随着我国老龄化社会的演进,尤其是疫情的影响下,ICU的身影备受关注,但也对重症医学人才提出了更高的标准和要求[11]。事实上,重症医学专业研究生、年轻住院医师等作为从事临床急危重症救治工作未来最重要的来源,必将是各种重大公共卫生事件及灾难灾害救治工作极为重要的主力军。

临床教学作为推动临床医学领域及临床专科建设和发展的核心力量,其亦是ICU人才培养的重心及关键点之一。当前,国内各教学医院ICU不仅需加强临床技能培训及临床岗位胜任力培训,同时还需对临床培养模式予以改革,以提升人才培养质量、重点突显应用型医学人才为特色,不断为急诊与危急重症医学领域输送优秀人才的同时,积极构建符合当前国情社情,有特色、强专业、符合需求的规范化及标准化的重症医学临床培养模式。

(二) 重症医学ICU人才培养的现实困境

如前已述,由于ICU是我国尚为年轻的临床学科,加之其特殊性,ICU人才培养模式与临床教学方案较为单一、保守且局限,使部分ICU年轻医护人员缺乏独立思考与分析问题的能力。在新医科背景下,除掌握ICU理论知识与技能操作外,其ICU应用型医学人才教育属于个性化教育范畴,针对不同背景、不同学习阶段,需采取多元化的临床教学方式予以引导,因材施教。正如国内学者[12]研究认为,ICU相较其他临床科室具有较强的专业性和显著的特殊性,其收治对象仅为各器官系统疾病的急危重症患者,对医护人员各方面要求较高,定期加强ICU医护岗位培训与技能操作显得尤为关键,通过深化医教协同培养模式改革在ICU人才培养方面具有重要意义。同样,亦有国内学者[13]研究表明,针对无任何临床临床诊疗经验、重症医学知识较为薄弱的年轻医护,如何提升其培养效果是当前亟待解决的现实问题。通过在ICU人才培养中实施“医教协同”模式,并引入叙事教育作为临床教学方法,以年轻医护人员作为“主体”,带教医师为“主导”,将有效增强培养效果,提升主体受训人员的积极性、主动性及自觉性,最终起到“授人以渔”的效果。

无可厚非,随着我国老龄化的日趋严重,加之疫情的影响,ICU发展进入了新的关键时期。如何更好地提升ICU医学人才培养质量,走内涵式发展道路,科研与临床实践并重,实施个体化、多元化的协同培养是目前高等医科院校及教学医院人才培养中重要的一环。但现实中,ICU临床教学与学术研究教育脱节,致使大部分年轻ICU医师科研意识不强,缺乏对科研的理解,更缺乏对临床研究与基础科研的热爱。相关研究[14]证实,临床实践是发现基础研究灵感的源泉,基础研究是解答临床问题的途径,两者相辅相成,脱离临床的基础无法较好地服务临床,而脱离了基础的临床限制了对ICU各疾病更深层次的了解,并有碍于对临床诊疗决策的优化。因此,ICU应用型医学人才的培养正需转向兼具优秀临床业务水平和科研水平的复合型、应用型人才的趋势。

三 新时期应用型医学人才培养的时代要求

时至今日,高层次医学人才,尤其是应用型医学人才在护佑人民健康、促进经济社会发展等方面发挥着关键作用。但随着新时代的到来,迫切需建立与“健康中国”气质相符的新医科人才培养体系与模式,体现和注重构建大医学格局化的“医学观”、服务国家重大战略的“整体观”及强化学科交叉融合的“整合观”。

(一) 服务“健康中国”战略需求

党和政府历来高度重视人民卫生健康事业的发展,而应用型医学人才培养关联着高等教育和医疗卫生健康两大民生工程,为“健康中国”的战略建设实施提供坚实的人才保障。然而,如今国内有关应用型医学人才培养的实施路径与模式尚未完全建立,对于“应用型医学人才”定位仍处在尚未清晰的状态[15]。为此,基于新时代背景下完善和构筑应用型医学人才培养模式,紧跟国际医学教育前沿、不断拓展应用型医学人才的发展空间具有重要的现实意义,不仅为我国高等医学教育和医疗卫生事业指明前进方向,亦为高等医学教育改革和发展提供根本遵循和切实指南,从而真正意义上服务于“健康中国”战略下的医学人才队伍建设。