发酵工程原理课程教学探索与思考

作者: 罗游 邱树毅

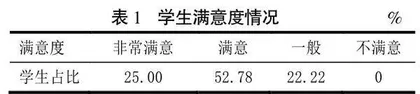

摘 要:发酵工程原理课程是生物工程、发酵工程和酿酒工程等专业的核心课程,为提高该课程教学质量和提升生物制造领域储备人才的综合能力,采取多元策略(包括打造“输出型”课堂、交互式反馈、思政元素与知识点有机融合、加强课程过程考核评价)激发学生学习热情,提高学生参与度,夯实学生理论基础,以及启发学生树立崇高理想。调查问卷和考试测评结果表明,该教学改革措施受到多数学生认可,整学期无学生缺勤,课堂参与度高,全员通过考核,其中69.45%的学生在期末测试中取得优良成绩,但教学方法仍需要不断地调整和优化。

关键词:发酵工程;教学改革;学生;能力培养;思政元素

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)25-0119-05

Abstract: Principles of Fermentation Engineering is a core course of some majors such as Bioengineering, Fermentation Engineering and Brewing Engineering. In order to enhance teaching quality of this course and comprehensive abilities of reserve talents in the field of biomanufacturing, multiple strategies including an "output" classroom, interactive feedback, the integration of ideological and political elements and knowledge points, and enhancement of course process assessment are utilized to stimulate students' learning enthusiasm, increase their participation, consolidate their theoretical foundation, and inspire them to have bigdreams. The results of questionnaire and final examination indicated that the teaching reform measures were accepted by most students. No students were absent throughout the semester, and the majority of students were actively involved in classroom activities. All students passed the exam, 69.45% of the students achieved excellent grades in the final exams. However, teaching methods still need to be constantly adjusted and optimized.

Keywords: fermentation engineering; teaching reform; student; ability development; ideological and political elements

制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。打造具有国际竞争力的制造业,是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。面对当今新一轮科技革命和产业变革,培养适应国家工业化发展的高素质复合型工程科技人才,是高等教育的重要使命和挑战[1]。

发酵工业产品丰富,涉及到人类生活生产的多个方面,如食品、医药、农药、能源和环境保护等。发酵工程是实现生物制造的关键技术,代表先进制造和绿色制造的重要发展方向。发酵工程原理是培养生物制造领域人才的重要基础理论课程,是生物工程、生物制药、发酵工程和酿酒工程等专业的核心课程。发酵工程原理是以发酵产品典型生产过程为主轴,以菌种选育制备和过程优化放大为重点,在分子、细胞和发酵罐三个层次上,以高强度、高转化率、低污染和低成本为目标,系统讲授发酵工程原理与技术及应用[2]。

目前,国内大学生存在“躺平”和“摆烂”的消极状态,以及丰富网络资讯的诱惑,课堂上学生旁若无人地玩手机现象比比皆是,尤其是基础理论课程的课堂,这当然也与理论课程的难度、教师的教学方式有关。发酵工程原理课程目前存在教学资源有限、实验成本较高、授课课时缩减(目前32学时)、全程依赖教师课堂讲授、学生参与度低、学生听课不认真和与生产实践结合不紧密等问题。针对课程、课堂现状和新时代对高素质工程人才的要求,课程团队奉行“以学生为中心,以产出为导向,持续改进”的教育理念[3],以激发学生的学习热情和主观能动性、提升学生的综合素质以及启发学生树立远大理想为教学宗旨,积极改进教学方法,以改善课程质量。我们精心设计“学生为主体、教师为主导”的课堂;采用交互式反馈,促进学生对知识的理解和吸收;融入思政教育,引导学生塑造正确的价值观、人生观和世界观,志存高远;加强课程过程考核评价,实现从注重“考试结果”向注重“学习过程”的有效转变,也为强化学生基础知识理论。本文围绕发酵工程原理课程上所实施的教学方法和实践结果进行阐述和反思,以期为相关专业课程教学改革提供参考。

一 教改基本理念与实施要点

(一) “输入型”转变为“产出型”

基础理论课程的教授大多仍采用教师满堂讲解,学生听讲的方式。这种教学模式下,因为理论知识的枯燥和难度,加之互动的缺乏,学生易出现注意力不集中、畏难、逃避甚至厌学等问题。《荀子·儒效》记载道:“不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之。学至于行而止矣。”因而课程团队以“产出”为导向,精心设计以学生为主体,教师为主导的高效课堂。在我们实施的教与学过程中,分为四个主要环节,依次为:①教师运用多媒体讲授理论知识;②布置作业;③学生按要求完成作业和展示成果;④师生一起点评、交流和总结,以达到夯实学生基础理论知识和提升学生综合能力的目标。以“工业微生物菌种选育、制备和保藏”一章为例。若单纯由教师系统讲授工业生产中常用微生物,介绍菌种选育和保藏技术,这样的课堂不仅枯燥乏味,而且教学目标难以实现。故在此部分教学中,有如下改进。首先,由教师图文结合介绍常用微生物的种类、生长特性和应用,选用短视频可视化介绍常规和新兴的育种和保藏技术;其次,将学生随机分组,各小组分别完成不同要求下的菌种选育和菌种保藏;最后,各小组展示成果,接受其他组别和老师的提问和评价。这种基于学习任务驱动型的生生互动和师生互动的教学方式可以让学生在与他人合作、计划制定、资源整合、成果展示和反馈的过程中巩固知识、拓展知识、开阔思维、技能补缺,并且通过获得学习成果激发学习的内部动机,让学生体验到收获知识与解决问题的成就感。学生的学习兴趣、课堂参与度和学习效果均显著提升。此外,随机分组的小组活动可以切实培养学生的沟通能力和团队协作能力。

(二) 交互式反馈创造课堂活力

低效的沟通是“对话、共享”,实质是信息的交流;高效的沟通是碰撞、启迪和创造,实质是智慧共生。长久以来,学生的学习大多为“先教后学”的方式,并且在常规的课堂教学过程中,通常是教师就某个知识点提问,学生回答,而后教师反馈。这种沟通相对低效,学生整体参与度不高[4]。为进一步激发课堂活力和提高教学质量,我们安排学生通过慕课(MOOC)或网易公开课平台提前学习课程内容和了解相关知识的外延;再将知识重点和难点以问题的形式呈现在学生面前,先让学生根据自己的认知回答问题,再由教师由浅及深讲解剖析,让学生在此过程中逐步理解和掌握知识;以及创造性地设计学习竞赛活动——“小组交叉问答,老师点评反馈”,使学生在思考与质疑中巩固知识要点,同时训练逻辑能力和语言表达能力;此外,通过引入案例分析,联结理论与实际,强化对重点、难点内容的理解,同时通过师生共同复盘案例以加强学生的全盘考虑问题的能力。以“发酵过程原理”一章为例,针对发酵过程的影响因素如种子质量、培养基组成、灭菌和培养条件,我们设计了由教师主持,以小组为单位,小组之间交叉提问,组间竞争得分,当两组一问一答时,其余组别可补充回答,回答有理有据可额外加分。此设计显著提高了学生的课堂参与度,在好胜心的驱使下,学生们积极参与发问、思考、寻求答案并提出个人见解。

“多问”伴随着“多学”,教师应当点燃学生的思维火把,而不是让学生的思维火花沉寂。一方面,教师要善于利用问题帮助学生拓宽思维,最大限度地产出成果;另一方面,教师可以让学生参与问题设计,或者鼓励学生在学习过程中提出问题[5]。

(三) 课程思政与知识传授有机融合

2020年教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》(教高〔2020〕3号)指出,全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观,这是人才培养的应有之义,更是必备内容。为实现全方位育人和提高高校人才培养质量,在授课过程中,我们将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体,并注重思政元素的精准性和时效性,增强认同感和吸引力,尽可能做到润物细无声[6]。在教学设计中主要通过以下三条课程思政元素,贯穿整个课程教学。

1 增强民族自信,激发科技报国的家国情怀

当代青年是同新时代共同前进的一代,正处于实现中华民族伟大复兴的关键时代。为培养有信念、有纪律、有品行和有作为的新青年,精选与教学内容有关的典型案例,巧妙地将德育元素与授课内容相结合。例如,在讲授发酵工程技术应用时,引入典型事迹——“中国农业科学院饲料研究所与北京首钢朗泽新能源科技有限公司联合实现全球首次从一氧化碳到蛋白质的一步生物合成,突破了制备乙醇梭菌蛋白的核心关键技术,能在仅仅22秒内实现蛋白质的合成,蛋白质获得率高达85%,居世界最高,且达到了年产万吨级的工业生产能力。”这一突破有助于降低我国在饲用蛋白原料上的对外贸易依存度,也能降低工业尾气的排放量。通过分享诸如此类的实际案例让学生知晓中国在科技领域的成就和贡献,增强学生的民族自信,激发学生科技强国、科技报国的情怀。另外,设置学生参与环节,让学生讲解我国传统发酵食品如白酒、黄酒、泡菜、腐乳等生产工艺,使学生详尽了解中国传统食品的工艺,增强文化认同,文化自信,实现文化传承。

2 培养科学求索和创新精神

创新是21世纪工作中不可或缺的能力。培养更具创新能力的人才是一个国家的重要战略,因为创新驱动社会进步并能让一个国家在日益激烈的全球竞争时代占据领先地位[7]。为提高工科学生的创新能力,课程内容保持与时俱进,在课堂教学中,引入领域相关的前沿资讯包括最新的研究和应用成果与相应知识点有机融合,并和学生分析、讨论科学家的研究思路、方法和实践成果,鼓励学生大胆创新。例如,在讲授微生物菌种选育时,从传统育种循序渐进到现代生物技术如利用基因工程改造甚至设计新菌种,引入最新研究成果——“科学家使用高度工程化的酵母首次从头合成抗癌药物长春碱和长春新碱”。在讲授发酵过程控制时,引导学生除了从发酵基本原理优化工艺之外,同时鼓励他们从学科交叉如大数据、人工智能角度来创新。为进一步培养学生的科学探索和创新精神,教师鼓励学生在课后进一步查阅文献、深入思考、展开讨论以及撰写课程论文。