基于外部性理论的地方高校学科建设与中外合作办学融合发展机制及路径研究

作者: 武止戈 谢静远 黄紫霓

摘 要:在国家“双一流”战略背景下,学科建设在着力破解经济社会发展重大战略难题、提升自主创新能力等方面发挥关键性作用。同时,中外合作办学在引进海外优质学术资源、提升全球影响力等方面扮演举足轻重的角色。该文探析地方高校学科建设与中外合作办学之间的相互外部性影响,基于实例研究提出学科导向、优势集聚和资源交换三大融合发展机制,并揭示学科建设向世界一流延伸和中外合作办学向高层次学术水平延伸两大融合发展路径,旨在为促进地方高校打破固化身份、实现跨越式发展提供建议参考。

关键词:外部性理论;地方高校;学科建设;中外合作办学;“双一流”

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)26-0019-06

Abstract: Under the national strategic background of "double first-class", discipline construction has played a key role in solving major economic and social strategic problems and improving independent innovation ability. Meanwhile, Sino-foreign cooperative education has played a pivotal role in introducing overseas high-quality academic resources and enhancing global influence. This paper analyzes the mutual externalities between the discipline construction of local universities and the Sino-foreign cooperative education, applies examples and puts forward three integrated development mechanisms, namely, discipline orientation, advantage gathering and resource exchange, and reveals two integrated development paths, namely, the extension of discipline construction to the international first-class level and the extension of Sino-foreign cooperative education to the high-level academic level, in order to provide suggestions and references for promoting local universities to break the fixed identity and achieve leapfrog development.

Keywords: Externality Theory; local universities; discipline construction; Sino-foreign cooperative education; "double first-class"

打造世界一流大学和一流学科(“双一流”)是党中央为增强我国高等教育综合实力和国际竞争力,促进中国由高等教育大国迈向高等教育强国所作出的重大战略决策。2015年10月,国务院发布“双一流”建设实施方案,由此正式拉开了“双一流”建设的帷幕。2017年9月,首轮“双一流”建设高校及建设学科名单公布。2022年2月,第二轮“双一流”建设方案及名单正式揭晓,全面开启我国高校新一轮“双一流”建设,也明确了随后5年“双一流”建设的总体工作思路。

与以往“985”“211”等政策更重视学校整体发展不同,“双一流”重在建设一流学科[1]。学科从知识传递与教学视角,体现为依据知识门类设置的教学科目体系;从知识创造与科研视角,体现为科学领域的独立知识体系[2];从社会服务与实践视角,体现为咨询建言的应用智库体系,因而构成了大学有效实现人才培养、科学研究与社会服务三大基本职能的核心载体。学科建设在着力解决经济社会重大战略问题、提升自主创新能力等方面发挥了关键性作用。

相比起首轮“双一流”建设,在第二轮“双一流”建设中“一流大学建设高校”和“一流学科建设高校”不再得到区分,淡化了建设高校的身份色彩,也进一步凸显了从“高校与学科并重”向“以学科为中心”转型的鲜明导向[3],凸显了学科建设在“双一流”建设中的主导地位[4]。

与此同时,我国也把“提升国际交流合作实力”列为“双一流”建设总体方案中的重要工作目标之一[5]。在具体实践中,中外高校通过创办合作机构或项目,在国内招生开展中外合作办学是引进海外优质学术资源、提升全球影响力的重要途径之一。《中外合作办学条例》由国务院于2003年3月正式颁布,中外合作办学政策体系正式确立。截至2023年1月17日,教育部审批和复核的中外办学机构已达179家,本科及本科以上办学项目已达1 148个(其中本科学历项目979个,硕士研究生及以上学历项目169个)①。中外合作办学正呈现办学规模扩大、办学层次提高、办学学科覆盖面变广的趋势。

地方高校主要是由各省、自治区、直辖市负责管理并提供财力保障的高校,其构成了我国高等教育体系的主体。“双一流”建设高校遴选打破了资格固化,坚持规模限制、公开竞争、动态调整的原则,为地方高校尤其是不具备“211”“985”身份的地方高校提供了新的发展机遇[6]。通过实现学科建设与中外合作办学的有机结合破解自身发展难题,是地方高校在“双一流”背景下实现“有位”“有为”的重要战略途径。本文运用外部性理论探究地方高校学科建设与中外合作办学融合发展的机制与路径,旨在为促进地方高校打破固化身份、实现跨越式发展提供建议参考。

一 外部性理论内涵及其在学科建设与中外合作办学相互影响中的应用

(一) 外部性理论内涵

外部性,也称为经济外部性或外部效应,是微观经济学理论的重要概念之一,也是导致市场失灵(Market Failure)的四大核心因素(外部性、公共物品、市场势力和非对称信息)之一。外部性概念由英国著名经济学家阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)于1890年在《经济学原理》中首次提出[7],是指行为主体的活动对其他主体造成了消极影响却无须向被损害方赔偿损失,或对其他主体造成了积极影响却不能向获利方取得报酬的行为。外部性可划分成正外部性和负外部性。行为主体对其他主体造成了积极影响,为其带来了正面收益,但并未因此获得报酬的现象,称为正外部性。正外部性在日常生活中很常见。例如养蜂场与果园相邻,果园因蜜蜂为果树授粉而获得更高产量和更好品质的水果,但果园主并没有因此向养蜂场主交纳任何费用,养蜂场生产经营对果园而言具有正外部性。又例如接种疫苗者在降低了自身被传染性疾病感染概率的同时,也降低了传播他人疾病的风险,却并没有获得他人报酬,接种疫苗者对周边接触人群而言也具有正外部性。相反,行为主体对其他主体施加了负面影响,为其带来了负面损失,却未对受损其他主体给予补偿的现象,称为负外部性。生活中常见的负外部性实例包括,生产企业排放污水,对周边居民生活带来了负面影响,但却未向受害居民支付赔偿费用。排污企业对周边受害居民而言具有负外部性。又例如在公众场所吸烟将导致周围不吸烟人群被动吸入尼古丁等大量有害物质,但却未向二手烟受害者提供经济补偿,吸烟者对周围不吸烟人群而言具有负外部性。

根据经济学理论,由于负外部性产生主体无须承担对他人因其不利影响造成的损失,该行为的个体成本低于社会成本,负外部性行为收益将高于社会最优水平,因而存在实施负外部性行为的激励。相反,由于正外部性产生主体未能获得他人的补偿,该行为的个体收益低于社会收益,正外部性行为收益将低于社会最优水平,因而缺乏实施正外部性行为的激励。因此,经济社会最终将因为外部性问题的存在,而无法通过自由市场调节机制这双“看不见的手”实现福利最大化。基于外部性理论内涵,本文进一步对学科建设与中外合作办学之间的相互外部性影响进行分析。

(二) 学科建设对中外合作办学的外部性影响

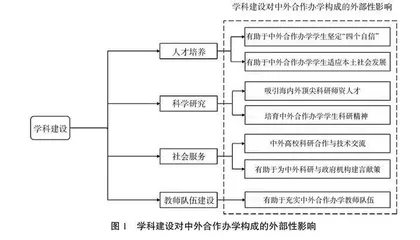

关于学科建设的核心内容,教育部等部委联合印制的《“双一流”建设成效评价办法(试行)》中明确学科建设评价重点考核人才培养、科学研究、社会服务和教师队伍建设四方面的整体成效[8]。从以上提及的四个角度,学科建设均对中外合作办学构成了外部性影响(图1)。

1 人才培养

人才培养考核将立德树人成效作为根本考察标准,综合考察高校思政课程、课程思政、教学改革、创新创业教育和毕业生就业质量等方面的建设成效。在人才培养方面,通过充实课程思政内容、举办思政知识课堂教学磨课和比赛、申报和完成思政教学改革课题等一系列举措,加强高校思政课程和课程思政建设,对于引导中外合作办学体系中的教师和学生在多元文化教育中坚定对中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化的自信具有重大作用[9-10]。同时,开展创新创业竞赛、访企访校拓岗等活动,有助于中外合作办学机构和项目学生更适应本土就业市场,实现海外引进学习内容与本土工作实践的有机结合。

2 科学研究

科学研究综合考察高校提高科技创新水平、面向改革发展重大实践、推动思想理论创新、服务资政决策,以及在构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系中发挥的主力军作用等方面成效。在重大科研领域,推进科研平台建设、重大科研课题申报立项以及科研成果发表,在突破关键技术“卡脖子”问题、提升哲学社会科学全球学术影响力的同时,一方面有助于吸引全球顶尖科技人才来校任教,从而为中外合作办学提供了宝贵的师资;另一方面有助于培养中外合作办学机构和项目学生的科学精神,促进其将海外引进知识学以致用。

3 社会服务

社会服务综合考察高校技术转移与成果转化的情况,以国民经济社会发展的关键领域为中心加强学科特色高端智库体系建设情况,研究成果转化效益以及参与国内外重要标准制订等方面的成效。在社会服务方面,高校技术转移与成果转化有助于促进中外合作办学双方高校科研合作与技术交流。重点领域学科特色高端智库体系建设,有助于中外合作办学机构和项目发挥“混血”优势,为国内外相关研究机构和政府机构建言献策。

4 教师队伍建设

教师队伍建设综合考察教师队伍师德师风、教育教学、科学研究、社会服务和专业发展等方面的情况。在教师队伍建设方面,加强国际化、专业化、高水平师资队伍人才引育,有助于充实适应中外合作教学环境、具有海外留学工作背景的教师队伍,实现人才集聚效应。

(三) 中外合作办学对学科建设的外部性影响

中外合作办学是中国教育机构与外国教育机构依法在中国境内联合开展以中国公民为主体招生对象办学的教育教学活动[11]。中外合作办学重在海外课程、办学管理方法与海外师资的引进,与公办、民办教育一起被并称为高等教育“三驾马车”[12],对推动我国办学体制改革、拓展人才培养通道、促进中国高等教育对外开放起到了积极影响。中外合作办学对学科建设的外部性影响主要体现在知识技术溢出效应、管理方法辐射效应以及海外师资集聚效应三个方面(图2)。

1 知识技术溢出效应

从微观视角,中外合作办学机构和项目全方位引进海外合作院校包括教材、讲义、习题等在内的教学资料,并组织全外文或中外双语教学,有助于师生在熟练掌握外语的基础上,夯实学科知识基础,拓宽学科视野,消化吸收学科最新技术,从而有效地提升本土院校学科学术水平。从宏观视角,中外合作办学模式可以利用中外学科差异性特点,促进学科之间的交叉借鉴、吸收与创新,在前沿和交叉学科领域培育新的学科亮点[13]。