具有能源特色的物理学硕士研究生创新人才培养体系建设

作者: 王玉斗 尤春卉 王殿生 魏宝君

摘 要:该文探索行业性高校物理学硕士研究生培养的新途径,通过学科交叉、理工融合,从培养目标、导师团队、课程教学、实践平台和科研创新等方面强化物理与能源学科的深度融合,形成具有能源特色、多维协同的物理学研究生一流创新人才的培养体系,每个维度既各成一体又协同作用,与研究生的专业培养进程有机结合,探索“分段提升”的研究生创新素质全程培养模式,取得丰硕成果。

关键词:物理学;学科交叉;能源特色;培养体系;培养模式

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)26-0024-05

Abstract: This paper explores a new approach to the cultivation of masters of physics in the industrial colleges and universities. An innovative talent training system for masters of physics with energy characteristics and multi-dimensional collaboration is constructed by introducing interdisciplinary and science engineering integration. The physics discipline is coupled with energy disciplines in this training system from the dimension of training objectives, tutor team, curriculum teaching, practice platform, scientific research innovation, etc. Each dimension is both integrated and synergetic and is organically combined with the professional training process of master students. The whole process training mode of "staged improvement" of graduate students' innovation quality is explored. And a lot of achievements are achieved by applying this training system of masters of physics.

Keywords: physics; interdisciplinary; energy characteristics; training system; training mode

基础学科研究生创新人才的培养是提升国家核心竞争力和原始创新能力的重要保障。近年来,国家对基础学科的重视程度空前提高,《高等学校基础研究珠峰计划》《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》都明确强调基础学科人才培养的重要性,指出要发展基础学科,鼓励学科交叉。教育部推出的“加快高层次人才培养十大专项行动”,其中“基础学科深化建设行动”和“交叉学科高质量发展行动”两个专项行动与基础学科的建设和人才培养密切相关。2006年发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》中明确指出基础学科与其他学科进行交叉与跨界融合是新时代学科发展的需求[1-2]。近年来,各高校都把学科交叉作为学科发展的主要驱动因素。中国地质大学(武汉)将地球化学和物理学进行交叉探索研究生的培养,取得了很好的效果[3]。浙江大学也将医药学科与其他学科交叉,进行“医药+X”多学科交叉人才培养[4]。国家实施的能源战略也客观要求能源行业人才需要深厚的理论功底来解决深海、深地、非常规能源、新能源等新领域的理论和技术问题。中国石油大学(华东)(简称“我校”)作为一所行业特色鲜明的高校,物理学作为我校硕士学位授权一级学科,既承担着本学科学术发展和人才培养的作用,也承担着对学校能源类一流学科建设的支撑作用,如何使基础学科优势与行业特色相结合、培养服务于国家能源发展战略的研究生创新型人才是我们长期探索和研究的一个问题[5-6]。围绕物理学硕士研究生一流创新人才的培养,提出了“科学前沿引领、能源问题导向、多元跨界协同、分段提升培养”的物理学研究生创新人才的培养理念。建立了能源特色突出,导师团队、课程体系、实践平台和创新实践多维协同的物理学研究生一流创新人才培养体系。每个维度既各成一体又协同作用,与研究生的专业培养进程有机结合,整体设计一流创新人才的培养内容,通过“分段提升”的全程培养模式,形成了具有能源特色、多维协同的物理学研究生一流创新人才的培养体系,取得了丰硕成果。

一 物理学硕士研究生培养面临的形势和困难

我校物理学学科开始于1953年中国石油大学建校之初组建的物理教研室。1982年获物理学史硕士学位授权二级学科,1990年获无线电物理硕士学位授权二级学科,2003年获理论物理硕士学位授权二级学科,2006年获物理学硕士学位授权一级学科,2020年获能源物理科学与技术交叉学科博士点。该学科自成立之初就定位于面向国家能源战略,培养物理基础厚重,实践创新能力突出,能应用物理学理论、方法和技术解决能源领域的复杂问题的创新型人才。所以,我校物理学学科在油气等能源领域具有很好的传承和发展,在教学、科研做出了很多相关成果。例如,学科关于微波、超声技术在石油工业应用方面的研究成果曾获国家级发明三等奖1项、四等奖2项;并培养出一批在我国石油、能源领域做出卓越贡献的优秀人才。但目前受各种因素的限制,学科在硕士研究生培养方面仍面临不少的困难。

(一) 学科基础薄弱,培养方向分散

在中国石油大学(华东)这一行业高校中,物理学学科的主要职能是承担学校大面积的物理类公共基础课教学,学校对物理学学科建设的投入相对有限,平台基础薄弱,学科发展比较缓慢,在第四轮学科评估中的评估结果仅为C-。另外,物理学科建设方向不集中,培养方向也比较分散,既没有在物理学领域形成自己的优势方向,也没有将物理和学校优势学科做好交叉,培养自己的特色方向[5]。

(二) 导师队伍薄弱,高层次人才缺乏

由于物理学科的主要职责是做好基础教学,所以物理学师资队伍建设主要考虑物理类基础课程的教学需求,对学科发展和研究生培养考虑较少,高层次人才很难引进。另外,现有导师研究方向分散,学科管理也相对松散,阻碍了高水平导师团队的培育和形成。这两个方面共同导致了学科学术研究相对落后,对本领域或者相关行业急需的基础理论、技术问题缺乏规模化、系统性的前沿研究,创新性成果较少。没有创新性研究成果,学校在学科的投入就会更少,形成了恶性循环,成为物理学进一步发展的瓶颈[5]。

(三) 创新人才培养体系不完善,体系要素不协同

由于学科基础和导师队伍都比较薄弱,导致研究生创新人才培养体系不健全。从导师队伍、课程体系、实践平台到创新实践都没有在统一的指导思想下建设,没有形成创新人才培养的合力,主要表现:①培养特色不鲜明。在研究生培养中以物理学领域为主,与能源领域交叉较少,导致学生基础理论厚重、应用能力不足,在应用领域缺乏原始创新的能力,也不能充分利用学校优势学科的资源。②体系要素不协同。原来研究生培养体系中,导师团队、课程教学、实践平台和创新实践等要素不协同,在能源特色和创新素质培养方面没有形成合力。③创新培养不全程。传统研究生培养过程,没有全过程考虑研究生的创新素质培养。

二 物理学硕士研究生创新人才培养面临的机遇

我校物理学硕士研究生培养面临的困难在行业性高校中是普遍现象。但近几年,随着对基础学科重视程度的增加,国家出台一系列文件加大对基础学科的支持力度,基础学科的发展迎来机遇期,我校物理学硕士研究生的培养也面临一系列的机遇。

(一) 国家层面对基础学科的重视程度空前提高

近年来,国家对基础学科的重视程度越来越高,出台了一系列文件支持基础学科的发展和人才培养。国务院于2018年发布《关于全面加强基础科学研究的若干意见》,提出“加强基础科学研究,对数学、物理等重点基础学科给予更多倾斜”。2021年教育部在新一轮“双一流”建设方案编制中也明确要求各高校落实基础学科深化建设行动。时代的发展和国家的需求都呼吁各高校要空前重视基础学科的发展,在这一背景下,各高校,特别是行业特色型高校都会重新梳理本校基础学科的建设规划,顺应潮流,抓住机遇,强化特色,提升本校基础学科的发展水平。

(二) 学科交叉是发展基础学科的重要路径

学科交叉是研究型大学学科建设的发展趋势与重要发展策略。近年来,随着我国“双一流”建设深化推进,国家对高校开展学科交叉的重视程度不断提高,鼓励高校要突出学科交叉和协同创新,进行跨学科科学研究和人才培养。行业特色型高校的发展重点一定是本校的特色优势学科,但对数学、物理学等基础学科的强化提升是保证将特色优势学科建成世界一流学科的重要保障。同样,基础学科的发展也要与本校的特色优势学科进行深度交叉融合,优化学科建设方向,寻找基础学科与本校优势学科的结合点,既强化了对特色优势学科的支撑,也丰富了基础学科的理论和应用场景[7-8]。

(三) 学校支持对基础学科的提升提供了基础和保障

中国石油大学(华东)“十三五”期间提出了“强化、拓展、升级”的学科发展顶层设计,启动了“基础学科升级计划”,引导通用基础学科凝练学科方向、培育学科团队,破瓶颈、补短板,实现学科水平整体提升。具体举措包括:学校投入专项资金建设基础学科平台;学校设立自主创新强基计划,投入专项科研经费,鼓励基础学科老师在基础理论研究方面自由探索,增强学科在本领域中的影响力;依托中石油重大项目设立学科交叉专项科研经费,鼓励基础学科深度参与优势学科的科研活动;设立交叉学科博士点,促进学科建设和发展,满足基础学科人才培养的需求,等等。学校一系列的支持举措都为物理学硕士研究生培养质量的提高提供了重要支撑。

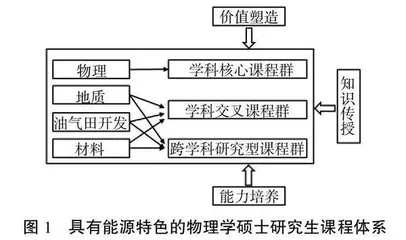

三 具有能源特色的物理学硕士研究生创新人才培养体系的构建

在现代协同创新教育理论的指导下,结合中国石油大学(华东)物理学学科特点,提出了“科学前沿引领、能源问题导向、多元跨界协同、分段提升培养”的物理学研究生创新人才的培养理念[9-11]。物理与能源相关学科深度融合,突出学校能源特色,从培养目标、导师团队、课程教学、实践平台等方面深化改革和研究,多维协同,构建具有能源特色的物理学硕士研究生一流创新人才培养体系。考虑研究生培养特点和学生个性化发展需求,物理学研究生创新素质教育进程以学年为单位整体上分为三个阶段,建立了“分段提升”的研究生创新素质全程培养模式。

(一) 凝练学科方向,明确具有能源特色的物理学研究生创新人才培养目标

考虑学校学科布局和学科建设顶层设计,瞄准国家能源需求,结合物理学科前沿,提出了“加强数理基础、面向能源需求、突出石油特色”的学科建设指导思想。借助学校基础学科提升计划,根据本学科和能源相关学科在前沿理论方面已有的成果积累和人力资源优势,凝练出“凝聚态物理与纳米能源材料”“新能源物理方法与技术”“海洋和地下物理场探测方法及应用”三个学科方向。这些方向既保留了本学科的前沿方向,保持学科的独立性,增强本学科在国内外及在学校学科群中的地位和价值。又设立了学科交叉方向,强化物理学与学校优势能源工程学科的交叉融合,将基础学科前沿的新理论、新方法、新技术应用到能源领域,为基础学科建设与发展开辟新的空间。在此基础上,确立了培养基础理论厚重、具有能源特色、专业方向实用、适应国家能源发展战略需求、物理学与能源应用相结合的创新型研究生培养目标,解决了物理学研究生培养定位的关键问题。