新时代涉农高校劳动教育课程的构建与探索

作者: 陈蕊红 黄伟

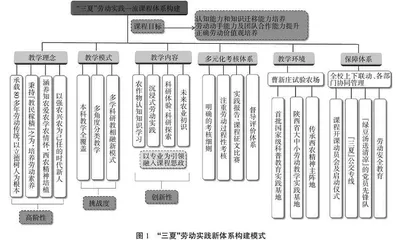

摘 要:劳动教育是新时期高等教育实现“立德树人”根本任务的重要途径,也是农林高校重构人才培养体系的必然路径。如何在新时代背景下,探索劳动教育实施路径,构建劳动教育课程体系成为众多高校面临的重要课题。该文以“三夏”劳动实践省级社会实践一流课程为例,围绕课程教学模式、课程内容、教学方法、教学资源、课程评价和保障体系等方面积极探索劳动教育实践课程体系,不断强化劳动教育育人成效,以期为农林院校劳动教育提供借鉴。

关键词:劳动教育;劳动实践课程;课程体系;农林院校;教学模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)26-0029-05

Abstract: Labor education is an important way for higher education in the new era to realize the fundamental task of moral education, even is an inevitable path for agricultural and forestry universities to reconstruct the talent training system. How to explore the implementation path and construct the curriculum system of labor education in the new era is the vital issue in colleges and universities. With the provincial first-class undergraduate course, the laboring practicing course of Summer Harvest, Summer Management and Summer Sown, as the example, we explore the practice system of labor teaching in agricultural and forestry universities in the aspects of curriculum teaching mode, curriculum content, teaching methods, teaching resources, curriculum evaluation and security system, so as continue to strengthen the effectiveness of labor education to provide reference for labor education in agricultural and forestry colleges.

Keywords: labor education; curriculum system; laboring practicing course; agricultural and forestry colleges and universities; teaching model

劳动是一切幸福的源泉。习近平总书记在全国教育大会上指出,“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”“要在学生中弘扬劳动精神,教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理,长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动”[1-2]。这些重要论述振聋发聩、语重心长,这是新时期党对劳动教育的根本要求,也为高等院校开展劳动教育工作提供了根本遵循。高校作为高质量、高素质人才培养的主阵地[3],将劳动教育纳入人才培养方案是发展素质教育和培育创新型人才的呼唤,是高等教育实现“立德树人”根本任务的重要途径,也是农林高校重构人才培养体系的必然路径。西北农林科技大学在深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,按照中共中央、国务院《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》和教育部《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》《加强和改进涉农高校耕读教育工作方案》要求,秉承将劳动教育融入人才培养全过程的教育方针,先后成立综合素质教育学院,建立劳动教育教研室,并制定了《西北农林科技大学关于全面加强劳动教育的实施方案》等一系列举措加强和改进耕读劳动教育,实现本研贯通的“西农”劳动教育特色实践体系,在此基础上着力打造一批传统劳动教育课程,如将西北农林科技大学(以下简称“我校”)具有80多年传统的“三夏”劳动实践课程在继承学校劳动教育优良传统,传承耕读文化基础上,赋予新的内涵,构建具有西北农林科技大学特色、引领农林高校劳动教育实践课程新体系。如何在新时代背景下,探索劳动教育实施路径,构建劳动教育课程体系成为众多高校面临的重要课题。本文以西北农林科技大学“三夏”劳动实践省级一流课程为例,围绕课程教学模式、劳动实践教学内容、教学资源和保障体系等方面论述了开展劳动教育教学实践课程实施策略,构建以全面提升学生劳动素养为核心的新时代劳动教育目标课程体系[4-5],以期为农林院校开展劳动教育提供参考。

一 农林院校开设劳动实践课程的意义

(一) 涵养知农爱农情怀

作为农林高校,依据学科特色优势,结合农业、农时、农事的需求,开展形式多样的劳动教育课程,引导学生走向田间地头,进行农事认知和操作。有的农林院校学生存在学农的不分稻麦棉,通过“田间活教材”的授课形式,让学生在劳动的过程中对农作物生长习性有初步的认知,通过田间实际操作和亲身参与,增强农林院校学生对所学专业的学习兴趣,以此涵养农林院校学生的知农、爱农情怀。

(二) 提升实践动手能力

高等农林院校作为涉农专业人才的培养基地,担负着向农业行业输送生力军的重任,劳动实践是必不可少的教育环节。农林院校教学环境和教学资源丰富,可依托校内实践教学基地与校外实习基地构建劳动教育实践教学平台,把课堂搬到试验田,金色田里开设“劳动课程”,在劳动过程中加深学生对劳动价值意涵的理解。学生在巩固课本专业知识的基础上,把专业知识实践在农业生产一线,提升大学生解决问题,动手实践,理论联系实际以及科研创新能力,以此培养符合我国国情的农业技术人才。

(三) 正确劳动价值观培植

通过学生的直接体验和下田亲身劳动、体验完整的劳动实践过程,让学生体会到劳动的不易和“锄禾日当午”的艰辛,以及对“一粥一饭,当思来之不易”有更深切的感受,使学生明白幸福不是凭空想象的,而是通过劳动创造出来的。同时在实践锻炼中磨炼劳动技能、感悟劳动精神,以此培养学生辛勤劳动、诚实劳动和坚忍不拔的劳动品德,从而形成正确的劳动价值观,并最终培育以强农兴农为己任的时代新人。

(四) 有助于农业院校立德树人根本任务的实现

作为农业高校,“立德树人”关键就是要让学生坚定学农爱农涉农的理想信念,练就强农兴农的过硬本领,在服务“三农”的生动实践中施展才华,实现人生价值。涉农高校具有较好的劳动教学资源,可在学生田间劳动中融入课程思政,在劳动出力、出汗中培养其动手能力,通过穿插讲述一代代育种学家扎根土地,不惧艰苦,默默奉献创造无数个奇迹的感人事迹,进行言传身教,培养学生不怕苦、不怕累、情系“三农”的科学家精神,以及家国情怀。用劳模精神、劳动精神和工匠精神激发学生知农爱农热情,在“知行合一”中深化农林学子的价值塑造和情怀教育,以此提高农林高校学生立德树人成效。

二 西北农林科技大学“三夏”劳动实践课程体系探索

劳动教育是新时代中国特色社会主义教育制度的重要内容,具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值。“三夏”劳动实践课程是我校面向大一年级开设,人人参与的一门劳动实践必修课。西北农林科技大学从建校之初,就肩负“兴学兴农”之重任,农学专业学生就开始与老师一起走进学校的试验田,进行“三夏”劳动实践和农业科研实习,不断传承耕读文化。“三夏”主要指在夏季农忙时节,让学生走进试验田体会小麦、油菜等作物的收获,以及玉米、豆类等农作物的夏播和夏管的一门劳动实践课程。随着学校的发展,这项活动逐步覆盖到全体师生中,夏秋两季全校学生都要参与为期一周的劳动实践锻炼课程,形成了普遍重视劳动、人人崇尚劳动的良好氛围。建校之初“未建系组先建场站”的筹建方略奠定了开展劳动教育的良好基础。新时期,在深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,秉承将劳动教育融入人才培养全过程的教育方针,教学团队深度把握劳动教育的价值意蕴,将我校具有80多年传统的“三夏”劳动实践课程赋予新的内涵,形成了具有我校特色、引领农林高校劳动教育范式的实践课程体系。

(一) 着重顶层设计,已逐步形成分类型、分层次,研教相融的劳动教育实践新模式

课程是教育教学的基本依据,也是实现教育目标的基本保证。“三夏”劳动实践课程是我校延续了80多年的劳动教学传统,新时期教学团队深入贯彻落实习近平总书记关于劳动教育的重要论述,着重顶层设计,将多学院、多学科、多类型的教学内容重新凝聚,形成了以“三夏”劳动实践为扭带,把农事认知、劳动教育实践、科研探索,爱国主义教育、西农精神传承、安全教育及未来农业等内容进行高度融合,在传统劳动教育的基础上,赋予了劳动教育实践新体系、新内涵。

1 设置通识课程,实现本科教学全覆盖

打造以“三夏”劳动实践课程为核心的劳动教育通识课程,实现本科教学全覆盖。该课程以“知农爱农,学农兴农”为指导思想,以“增强学生动手实践能力,培育新时代劳动精神”为教学目的,作为全校各专业必修的一门通识类劳动实践课程,在全校一年级新生中进行开课,每年授课人数达5 000余人,实现人人参与“三夏”劳动实践。从授课形式、课程管理、课程互动和课后监督等方面让学生全程参与到劳动实践教学活动中,以此提高学生劳动实践和动手能力;使学生掌握基本的农事通识知识和劳动基本技能基础上,增强学生的认知能力和知识迁移能力,培养学生学农、知农、爱农情怀,全面提高学生劳动素养,并培育创造性劳动能力,以此培养学生树立正确的劳动价值观,以及良好的科研素养和西农精神传承,在知识、能力、素质三个方面全面发展,以此培养具有坚实农业基础的高素质知农、爱农的农业人才。通过“三夏”劳动实践课程的学习,培养学生科研素养和西农精神传承,构建德智体美劳“五育”并举人才是本课程的课程目标。

2 多角度分类教学新模式

该门课程授众人数多,涉及全校所有专业,学生人数多范围广,不同专业学生对课程需求不同,基于以上学情分析,教学团队设计了多角度“三夏”劳动实践课程分类教学模式。依据我校涉农专业和非涉农专业特点对课程教学内容分类别;依据学生知识结构对课程知识体系分类别;依据各专业培养目标不同对课程教学目标分类别的分类教学模式;形成以认知学习、实操体验、劳动锻炼和科研探索等的进阶式课程体系。例如,指导教师根据非涉农和涉农专业对学生分组、分类,入驻教学团队。对于非涉农专业,注重学生的农作物认知学习教学;对于涉农专业学生,注重学生的实践动手能力和科研素养的培植等。如参加劳动实践的学生在专家教授的指导下,分批分组进行小麦收获、去杂、脱粒及运送等劳动锻炼过程;学生除了参与紧张、忙碌的夏收劳动中之外,根据专业不同,部分学生也参与到夏季作物的播种、管理工作当中。如除虫、施肥和灌溉的各个环节,以此增强学生学农本领,提高劳动技能等。

3 多课堂多学科融合,研教相融的教学新模式