地方高校地理科学类一流专业协同创新探索与实践

作者: 卢远 罗国玮 张建兵 卢炳雄 梁玉莲 邓曙光 曾长育

摘 要:南宁师范大学抓牢立德树人根本任务,主动适应新时代国家战略和高质量发展的需求,以建设一流本科专业为目标,持续对地理科学类专业进行改造升级。以学生为中心、产出为导向,从专业定位、培养规格、课程体系、师资团队和实践平台等方面优化人才培养模式;以学科交融、科教融合、产学融合为途径,搭建多目标多主体的协同育人平台,强化实践育人,全方位、全过程推进课程思政,实现各项育人工作的有机衔接、协同协作、互联互通,全面提升地理科学类专业建设水平和人才培养质量。

关键词:地理科学;人才培养模式;多学科交融;科教融合;产学融合

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)26-0034-05

Abstract: Nanning Normal University firmly grasps the fundamental task of fostering character and civic virtue, actively adapts to the national strategy of the new era and the needs of high-quality development, and continuously upgrades the geographic science specialty with the goal of building a first-class undergraduate specialty. With a student-centered and output-oriented approach, the university optimizes its personnel training model from the aspects of professional orientation, training specifications, curriculum system, teaching team and practice platform. Through the integration of disciplines, science and education, and industry and university, a multi-objective and multi-subject collaborative education platform is built, practice education is strengthened, curriculum ideological and political education is promoted in an all-round and all-round way, and the organic connection, collaboration and interconnection of various educational work are realized. The level of professional construction and the quality of personnel training in Geographic science are improved in an all-round way.

Keywords: geographic science majors; personnel training mode; multi-disciplinary integration; integration of science and education; integration of industry and education

专业是人才培养的基本单元,是建设高水平本科教育、培养一流人才的“四梁八柱”[1]。当前我国高校正以一流专业建设“双万计划”为引领,加快建设高水平本科教育,全面提高人才培养能力。地理学是自然科学与人文科学的交叉,具有综合性、交叉性、区域性的特点,是实现可持续发展的基础学科[2]。地理学科的知识体系是当前我国生态文明建设、资源开发利用、减灾防灾、国土空间规划及乡村振兴等国家重大战略实施的迫切需求[3]。新时代赋予地理学诸多“新”特征和“新”使命:新的发展目标、新的研究主题、新的研究方法、新的数据来源和新的研究范式,以解决人类面临的资源环境领域的复杂问题[4]。多年来,地理科学类专业一直致力于服务国家战略与满足社会发展需求而不断加强建设和发展,但新时代地理科学人才培养仍面临诸多的挑战,如培养目标和课程体系设置与新技术、新产业对复合型、创新型、应用型人才需求不相适应;人才培养支撑生态系统治理和乡村振兴战略能力还不够匹配;协同育人机制不够完善,产学融合深度不够等[5-6]。地方高校地理科学类专业群如何以服务新时代国家战略、区域高质量发展等需求为导向,优化专业定位和培养规格,强化学科交融、产学融合突显特色和协同建设,是建设高水平地理科学类专业的一项重要研究课题。

一 地理科学类专业建设面临的形势与挑战

(一) 学科交叉融合的新趋势

地理学是自然科学、社会科学、技术科学交叉和汇合的综合性学科,在当今的大科学体系中占有重要的位置,起着桥梁、交汇、贯通的作用;以地域为单元来探讨人口、资源、环境和社会经济发展的相互关系,揭示区域可持续发展的规律,要求加强地理学内部的交叉与融合[2]。新时期地理学研究议题变得更为综合和多元,吸引了更为广泛的学科参与,新时期地理学研究更强调多学科交叉、多部门参与,建设高质量的研究合作机制和行动,共同设计、共同执行、共同应用[3]。新时代全国高等学校本科教育工作会议指出:为适应快速发展的社会经济,人才培养要适应新时代的新要求,全面加强专业或学科交叉融合[7]。

(二) 新技术深度融入的新命题

现代地理学已与大数据、互联网、物联网和高性能计算等现代技术深度融合,并从交叉融合中受益,得到进一步发展。地理学通过获得大数据“燃料”的注入,在全域、全景、全要素等分析预测和复杂环境解决方案、复杂因果关联等研究上极大地提高了能力[8]。遥感、物联网技术为地理学研究提供了海量的观测数据,互联网、移动互联网提供了大量人文活动行为数据,空间技术支撑地理学开展跨区域和全球问题的研究,高性能计算平台解决了地表过程海量地理网格单元的计算难题,为精细化地理时空分异规律的认识提供了技术基础[4]。借助于新技术应用驱动,地理学解决社会经济发展实践问题的能力得到显著加强,研究范围得到纵深拓展[9]。

(三) 服务国家战略的新使命

现代地理学的发展已经远远超出其传统应用领域。区域可持续发展、山水林田湖草生命共同体建设、区域高质量协调发展等,迫切需要地理学提供系统的理论、方法、技术支持[10]。当前中国基于“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,以“一带一路”倡议、生态文明建设、新型城镇化和乡村振兴等为有力抓手,试图破解当前中国仍处于的人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾[11]。通过地理学有效地创新知识供给,可满足“人类命运共同体”“山水林田湖生命共同体”“区域高质量发展”“国土空间规划”及“防灾减灾”等国家重大战略目标实现的科学技术支撑需求[12]。

(四) 学科专业优化的新要求

学科专业结构和质量直接影响高等教育服务经济社会高质量发展的能力。2023年教育部等五部门印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》,强调以服务经济社会高质量发展为导向,建好建强国家战略和区域发展急需的学科专业;做强优势学科专业,形成人才培养高地;加强教育系统与行业部门联动,实现学科专业与产业链、创新链、人才链相互匹配、相互促进;面向新农业、新农业、新农民、新生态,服务支撑农业转型和乡村振兴[13]。

二 南宁师范大学地理科学类专业建设现状

南宁师范大学地理学人才培养始于1978年。学校先后开设出地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境和人文地理与城乡规划等地理科学类专业,以及土地资源管理、测绘工程等相关专业,拥有地理学一级学科、土地资源管理、学科教学(地理)等硕士学位授权点。办学40多年来,为国家和社会培养输送近万地理专业人才,毕业生集聚在广西基础教育、自然资源和生态环境部门,具有鲜明的师范特色和资源环境领域优势。拥有广西地理学一流学科,自然地理学、资源环境信息系统等重点学科;建成了北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室、广西地表过程与智能模拟重点实验室、广西北部湾智慧海洋牧场工程研究中心和广西地标作物大数据工程技术研究中心等科研平台,构建了地理、资源、环境和测绘等多学科专业交叉融合、以解决区域资源环境问题和可持续发展为特色优势的学科专业体系,为地理科学特色化人才培养提供了有力支撑和保障。

三 地理科学类人才培养改革路径

(一) 改革思路

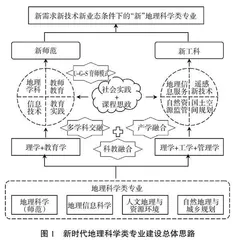

以立德树人为宗旨,以“融合、创新、共享”为理念,以学生为中心、产出为导向,以新师范和新工科核心能力培养为抓手,优化地理科学类专业的人才培养目标和培养模式;追踪新需求、新技术、新业态的新动态,构建“地理+”复合交叉型的课程体系;以科教融合、大中协同、产学融合为途径,搭建多主体跨学科专业的协同育人平台,拓展教师队伍建设“双参双联”的新途径,形成“多目标、多主体、多平台”的协同育人机制;促进地理科学类专业的交叉融合与改造升级,达成复合创新型地理科学人才培养目标(图1)。

1 拓展专业内涵和新方向

立足学校办学特色,突破地理学传统的理科思维,主要瞄准自然资源监管、国土空间规划、地理信息服务等科学化、智能化、精细化的新需求、新业态,以新工科理念,拓展地理科学类应用型专业内涵,创设地理科学类专业发展的新增长点,推动地理科学应用型专业向新工科方向改造升级。

2 深化专业交叉与融合

打破学科专业界线,增强自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学等地理科学应用型专业群穿插融合,并引入遥感新技术、人工智能、虚拟现实、数字孪生和实景三维等新技术成果,实现师资、课程资源、平台的复合共享,逐步培育自然资源智慧监管、数智国土空间规划、地理信息服务等新专业方向。

(二) 实施途径

1 多学科交叉融合

学科融合是科学创新的突破点,关键核心技术突破和重大发现多来源于学科之间的深入交叉与融合[14]。当前,人类面临着发展史上巨大的健康、能源、环境等危机,越来越多的复杂问题已经超越单一学科范畴,学科交叉与融合成为解决这些重大问题的重要手段。地理科学具有多学科交叉融合,学科方向多维,各方向针对性强,地域特色鲜明及理论与实践紧密结合的显著学科特性[15]。新时代对于地理科学人才培养提出了新的要求,地理科学类专业应时代要求需改变传统的教学模式,实施多学科交叉融合,为社会培养更多的创新型和复合型人才[16]。

2 深化科教融合

科教融合是指以创新人才培养为前提,使科研与教学在形式和内容上相互渗透而形成的人才培养路径,是实现科研与教学相互促进、教学相长的有效手段[17]。科教融合是现阶段我国高校全面提高人才培养质量、培养造就拔尖创新人才的重要途径[18]。科教融合有利于培养学生勇于创新的意识,有利于打造学科—专业—教学的生态链,从而构建规模大、多层次、多领域的创新人才培养体系。科教融合关键在于打造科研和教学有机结合的教师团队,促进教师将科学研究和教育教学相融通。科教融合两种基本形式:研究性教学和本科生科研[19]。