电化学原理及应用课程教学创新与实践

作者: 马金福 邹忠利 卢辉 吴建栋

摘 要:电化学原理及应用作为一门新能源材料与器件专业应用型人才培养的专业主干课程,必须以新工科建设思维去培养适应于行业需求的人才。该文从如何使学生面向行业发展、如何缩小学业水平差距、如何发挥评学的激励作用等问题出发,提出相应的应对策略,实现“有效内容、有效学习、有效评学”的目标,为培养适应社会需求的应用型人才的教学目标提供支撑。

关键词:电化学原理及应用;教学创新;递进式任务;差异性;教学内容

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)26-0039-04

Abstract: Electrochemical Principles and Applications as a major backbone course for cultivating applied talents in the field of new energy materials and devices, it is necessary to cultivate talents suitable for industry needs with the thinking of new engineering construction. Starting from issues such as how to orient students towards industry development, how to narrow the academic gap, and how to leverage the motivating role of evaluation, this article proposes corresponding strategies to achieve the goal of "effective content, effective learning, and effective evaluation", providing support for the teaching goal of cultivating applied talents that meet social needs.

Keywords: Electrochemical Principles and Applications; teaching innovation; progressive tasks; differentiation; teaching content

习近平总书记指出:我国高等教育发展方向要同我国发展的现实目标和未来方向紧密联系在一起,为人民服务,为中国共产党治国理政服务,为巩固和发展中国特色社会主义制度服务,为改革开放和社会主义现代化建设服务。这就要求高等教育要把服务国家战略需求作为基本逻辑。2011年以来,国内高校逐步设立新能源材料与器件学科,到2023年,我国已有几十所院校开设了新能源材料与器件专业,是为适应国家战略性新兴产业需要,培养能够系统掌握新能源材料、新能源器件设计与制造工艺、测试技术与质量评价、新能源系统与工程等方面的专业基本理论与基本技能的复合型人才[1]。北方民族大学于2012年(第二批)设立该专业,面向国家“双碳”发展战略和宁夏建设国家新能源示范区的需求,将培养满足光伏材料及器件、电化学储能与转化材料及器件行业需求的应用型人才作为专业培养目标。新能源材料与器件专业所服务的行业具有战略需求强、发展快等特点,电化学原理及应用课程是新能源材料与器件专业的专业主干课,对其面向需求进行改革至关重要。自2013年开设以来,课程于2014年纳入学校长期过程性评价改革课程目录,2020年完成了MOOC学习资源建设,2020年被认定为省级线下一流本科课程。

电化学原理相关课程是新能源材料与器件专业必设主干课程,针对课程对行业发展的适应性,各个高校不断地围绕教学内容、教学方法和课程思政等方面对该课程教学进行改革创新。长沙理工大学材料科学与工程学院张怡琼等[2]紧跟科技前沿,以学生为中心,基于线上线下混合式教学模式引导学生在学习过程中完成“感性认识→理性认识→知识内化”的转变。针对课程概念繁多、逻辑性强、晦涩难懂等特点,湖南工程学院材料与化工学院刘万民等[3]对课程进行了“由简入繁”与“由繁化简”的教学设计。北京航空航天大学陈科等[4]设计了“雨课堂”的课程的线上和线下“混合式”教学模式,河南工学院材料科学与工程学院李发闯等[5]探索了MOOC+SPOC混合式教学法,北方民族大学材料科学与工程学院邹忠利等[6]探索了基于问题教学法等在电化学原理课程教学的应用实践。湘潭大学材料科学与工程学院吴堂清等[7]以电化学原理课程为例,提出从学科历史、名人轶事、瓶颈技术、负面事例、疫情防控、科技成果和科学哲学等多角度深度挖掘课程思政教育资源的方法。

一 课程教学面临的问题

(一) 如何使教学内容有效支撑学生发展

由于新能源行业发展日新月异,但教材内容比较基础,且单纯的理论教学无法塑造学生良好的素质。因此,首先要实现课程现代化以更好地解决“社会需求”“知识体系”和“个体发展”三者之间的关系[8]。教学内容进行重构是实现课程现代化的有效途径,通过构建面向时代需求的“专业知识+课程思政”的现代化课程内容以解决教学内容滞后、素质培养与教学脱节的问题。这就要求教学要在保证学生能够应用课程理论与方法分析解决专业领域内基本问题的基础上,确保学生的知识和能力能够适应迅速发展的行业需求(面向未来),培养学生具备服务行业的志向和素质。

(二) 如何高质量缩小学生学业水平差异性

学生学业水平差异性大是高等教育的大众化所面临的现实问题[9-10],我们曾探索了基础性和应用型的分层教学模式[11],虽然在基于学生学习基础和意愿基础上较好地实现了不同层次学生学习目标的达成,但同层次的教学仍然面临学生课堂参与度不高、学业水平两极分化、整体水平提高难等问题,要进行基于“以学为中心”的课堂教学活动设计调动学生学习的主动性,要满足个性化的学习路径,有效缩小差异以实现教学目标的达成。这就要针对学生学习能力和学业水平差异性大的现实问题,通过教学策略和教学方式方法创新确保教学目标的有效达成。

(三) 如何体现评学对教学的有效激励

评价的关键不在于评教师的行为,而在于评学生的学习效果,评价的核心应是评学,有效的教师评学对提高学校教学质量保障体系运行的有效度起到重要作用[12-13]。隐性逃课、评价不客观、评价无法发挥激励作用等是课程教学面临的主要难题,简单量化打分并不能真正体现学生学习的主动性和效果,要构建合理的评价以激发学生学习主动性、通过评价诊断教学过程并进行反思,从而促进培养目标的达成。因此,如何设计合理有效的评价方法以实现“以评促学”并客观准确地反映学生学习效果,成为学习评价需要解决的关键问题。

二 教学创新的思路与举措

聚焦上述教学面临的问题,坚持“教师主导、学生主体”、成果产出导向教学理念,从教学内容、教学策略和评价考核等方面进行了创新,培养学生综合素质、自主学习能力,缩小学业水平差距,提升学生在电化学能源行业发展的潜力。

(一) 教学内容重构与教学资源建设

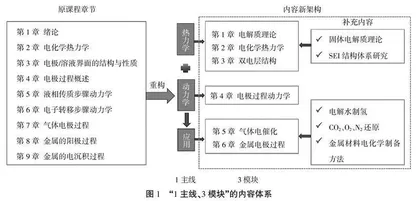

如何构建助力学生发展的课程内容是实现教学目标的前提。针对教材内容过于偏基础,不能够适应新能源行业发展需求的问题,比如教材内容关于电解质部分的知识还是建立在液体电解质层面,而行业发展中准固态、固态电解质已成为主流;再比如气体电极部分主要以氧、氢电极的基础问题进行分析,但如何将这些内容应用于燃料电池等领域的研究,二氧化碳、甲醇、氮/氨等小分子的电催化转换与能源化都需要及时补充到该部分内容中;教材中金属阳极过程、阴极过程内容不太适用新能源材料与器件专业,将其转换成电极材料的制备过程中的阳极、阴极过程理论较为合适等。因此,本课程在不断调研和探索中构建了1主线(从理论到应用)+3模块(热力学、动力学、应用)的教学内容新架构(图1)。重构后的课程内容包括电化学热力学、电化学动力学和电化学应用三个模块,其中热力学模块包括电解质理论,为了使课程内容体现新颖性以满足行业发展需求,引入了关于固体电解质理论等内容;应用模块补充了电极材料性能表征、电催化、材料电化学制备方法等内容,形成了与行业发展紧密结合的应用模块。

为了拓展学习的维度、满足个性化学习、提高课程学习效果,建设了线上学习资源(包括视频讲解、单元测试、试题库等)。正如湘潭大学材料科学与工程学院吴堂清等[7]所述,电化学原理课程有丰富的思政元素和深厚的思政内涵,我们从社会主义核心价值观、科学精神、工匠精神、科学思维、创新精神“五个维度”构建了完整的课程思政体系,潜移默化融入课程思政元素(表1)。比如,在气体电催化的内容中,融入中国的“双碳”战略和能耗“双控”举措、绿色发展理念等思政元素,在电极过程动力学学习中,通过引导、新知识构建等环节,潜移默化地训练学生的科学思维等。

(二) 教学策略与方法

在课程内容满足学生发展需求的前提下,如何缩小学生学业水平、高质量完成教学目标,需要对教学过程进行精心设计,构建“以学为中心”的教学策略。课前准备阶段,发挥科研反哺教学作用,对文献、行业中所反映出的新知识、新理论等进行吸收、验证并体系化和逻辑化,根据预习情况和问卷等制定课堂教学方案。课堂教学中通过四个环节完成教学活动,第一环节是问题导入,即结合行业需求和老师的科研引出问题。这一环节坚持问题导向,目的是启发学生主动思考。第二环节是内容铺垫。充分尊重学生已有的知识,尽可能在已学过的知识基础上导入新内容。第三环节是新知识构建。学生在原有知识上构建新知识并展示。第四环节是疑点分析与总结。互动情况依据老师打分或者学生互评在自我记录表上记录过程评价分数,并将课程思政元素润物无声地融入教学过程。课后充分利用MOOC平台自建的学习资源,制定多层级、多样化的学习任务,在时间、空间维度上满足学生个性化学习。学习任务按层级分为基础知识巩固型、解答问题型、知识应用型和综合应用型(图2),让学生依据自己的学习程度选择学习任务起点,逐级递进,达到深度学习,逐步缩小学习效果的差异性。

(三) 教学效果评价

通过建立和实施个性化和多元化的评价体系,实现“以终结评价为主”向“终结评价+过程评价”转变。为了提高学生学习的主动性,主动掌握自己过程性评价的得分情况,激发学生主动学习动力、主动反思以及教师对学生学习的诊断,课堂学习过程成绩以《学生学习状况过程性评价自我记录表》(以下简称《记录表》)呈现。《记录表》包括主动回答问题、主动提出问题、被动回答问题和讲课等内容,按照问题的难易程度进行打分,学生整理并记录好问题及答案,经老师签字认可,作为学习效果诊断和期末综合评价的依据。任课教师在课后对《记录表》中反映的问题进行辅导答疑,学生自行完善记录以进行反思和自我诊断。

此种方式促进了学生积累过程成绩的主动性,学生参与课堂的积极性大幅度提高。学生表现出积极的学习状态,提前准备、争抢回答问题、主动提问题、主动点评和主动讲课等成了常态,教师只负责课程问题的引导、设问等环节。

三 课程创新实践的效果

(一) 教学目标完成达成度显著提高

学生学习维度的拓展、递进式学习、过程评价有效地激发了学生“主动学习”,过程评价成绩与学生的学习效果吻合度大大提高。从学生成绩的及格率和标准差变化趋势看(图3),学生的成绩有了明显的提高,及格率从2014级的45%提高到2020级的88%,学业成绩标准差从2014级的15.21分下降到2020级的9.25分,学业成绩差距明显缩小。

(二) 学生创新意识显著提高

通过本课程的学习,学生积极参与创新创业训练项目并与指导教师共同产出高水平的科研成果。2019—2023年间,本科生以电化学能力为支撑发表SCI论文3篇,获得省级“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛一等奖1项、大学生创新创业训练项目国家级6项、省级10项。本科生在首届全国大学生电化学测量技术竞赛中获得三等奖。本科生参与电化学储能与器件领域的研究课题人数占比达40%。毕业论文中涉及电化学应用的覆盖度近100%,且测试分析质量较高。