基于学生满意度的旅游目的地管理课程改革分析

作者: 孙业红 李港生 耿玉环 乔向杰 周泽鲲

摘 要:旅游目的地管理课程是教育部《旅游管理类教学质量国家标准》规定的4门核心课程之一。因此,该课程的课程建设至关重要。从学生角度进行课堂教学满意度调查和评价是以“学生为中心”教学理念的一种体现。该文以旅游目的地管理课程为例,通过问卷调查了解旅游管理大类专业学生对该课程的满意度,并运用SPSS25.0进行问卷数据的统计分析,探讨与学生满意度有关的课程内容、教师教学等因素存在的问题,进一步挖掘学生对课程改革满意高低的深层原因,并尝试提出对策。

关键词:学生满意度;课程改革;旅游目的地管理;数据分析;课程改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)26-0135-06

Abstract: Tourism Destination Management is one of the four core courses stipulated by the National Standards for Teaching Quality in Tourism Management by the Ministry of Education. Therefore, the curriculum construction is crucial and important. Conducting a survey and evaluation of classroom teaching satisfaction from the perspective of students reflects the "student centered" teaching philosophy. This paper takes the course Tourism Destination Management as an example to investigate the satisfaction of students majoring in tourism management with the course through a questionnaire. This study introduces SPSS 25.0 to statistically analyze the questionnaire data, explores the problems related to student satisfaction in course content, teacher teaching, and other factors, further explores the deep reasons for students' satisfaction with the curriculum reform, and attempt to propose countermeasures.

Keywords: student satisfaction; curriculum reform; Tourism Destination Management; data analysis; curriculum reform

旅游目的地管理课程是教育部《旅游管理类教学质量国家标准》规定的4门核心课程之一,课程重要性不言而喻。本课程适用于旅游管理类的旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育等专业。这门课程围绕旅游目的地的管理,从概论内涵、相关理论、利益相关者管理、安全和危机管理、信息化管理、可持续发展、开发与规划、营销管理等方面介绍了相关理论、要素和管理方法,使学生掌握旅游目的地管理相关概念、理论、流程与要素,了解旅游目的地管理未来发展的必然趋势,从而更好地为推动旅游目的地的新发展作贡献。

在旅游业经历了飞速发展、疫情停滞、消费复苏等阶段,行业对课程也提出了新的发展要求。北京联合大学旅游管理大类专业旅游目的地管理课程,也需要与时俱进推动课程改革。

一 问卷设计和数据分析

学生满意度是检验课程改革效果的重要指标,为及时发现北京联合大学(简称“我校”)旅游目的地管理课程存在的问题,帮助教师总结教学经验,课程团队设计了“旅游目的地管理课程教学满意度调查问卷”。

(一) 问卷设计

问卷主要分为三个部分:第一部分为个人基本信息,包含专业和年级;第二部分为学生学习情况及对课程的评价,包含学生课前课后对知识的掌握、课前预习和课后复习的情况,对作业、考核方式、课程有效性、课程思政等的评价;第三部分为学生对课程教学内容、教师课堂教学的满意度,包含课程教学内容的特点、教学方法、教学策略和教学态度等方面;共设置20个问题。于2022年6月29日至7月4日进行线下发放和回收,回收有效问卷70份。问卷采用李克特量表的五级正向计分方式。

(二) 样本特征分析

参与此次问卷调查的共有2个专业的学生,其中旅游管理专业的学生有61人,会展管理专业的学生有9人,均为北京联合大学在校二年级学生。我们根据调查问卷结果进行了分析统计,学生的基本学习情况及对课程教学的评价如下。

1 学生学习情况分析

2/3的同学在课前没有预习本课程,但2/3的同学会在课后复习本课程。说明大多数学生还未养成主动学习的习惯,而大多数同学课后的复习或许与授课教师布置的作业有一定关联。

30%的同学在课前对该课程一点也不了解,但学习完成之后这一比例下降至4.3%。课前仅10%的同学对课程比较熟悉,经过教师耐心细致地教学,60%的同学能掌握大部分核心知识点。这表明该课程教学活动具有一定成效,学生通过课程学习有所收获。但就整体学习情况而言,学生对知识点的掌握情况并不十分理想,其中1/3的同学仅掌握了30%的内容,这表明在提高课堂效率、强化知识理解、促进知识吸收等方面,仍需进一步研究。

2 学生对课程教学的评价分析

为响应国家全面推进高校课程思想政治建设的号召,任课教师在旅游目的地管理的教学活动中也积极融入思政元素,通过探索课程思政新路径来培养新时代旅游人才。为了解学生对该课程与思政结合的满意度,通过问卷获取相关数据,结果如下:一半的学生认为本课程与思政结合得密切且合理,但有1/5的学生认为两者之间结合得不太密切甚至有些生硬,表明该课程在与思政结合方式方面仍需思考改进。

在旅游目的地管理课程的考核中,相较于传统“一张试卷定成绩”的结果性考核方式,本课程的任课教师加大了过程性考核的比例,考核形式包含平时出勤、PPT汇报、课堂讨论和平时作业等。78%的学生认为课程的考核方式有助于课程的学习,说明现有考核方式有一定的合理性。但在课程急需改进部分,大多数学生认为当前考核方式、教学方法与手法需要进一步完善,这也为后期课程改进指明了方向。

根据统计结果,学生对课程的总体满意度及有效性评价均高达97.1%,表明学生对课程认可度较高,该课程对本专业的学习有帮助,即该课程改革较为成功。

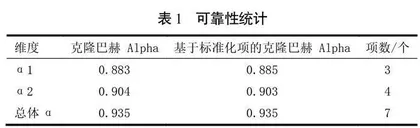

(三) 信度分析

为保证问卷结果的可靠性,选取问卷中7个量表类题目进行信度分析,并将其分为两个维度进一步检测:维度一是基于课程教学内容的信度分析,包含课程的前沿性、实用性、知识性三方面内容,信度系数用α1表示;维度二是关于教师课堂教学方面的分析,包含教学内容的特点、教学方法、教学策略、教学态度四方面内容,用α2来表示。由表1可知,总体信度系数、维度一及维度二的信度系数均大于0.8,说明所研究的数据信度很高,可用于旅游目的地管理课程改革满意度研究的进一步分析。

(四) 效度分析

由表2可知,经KMO检验及Bartlett球形检验发现,KMO检验值为0.890(>0.8),说明研究数据效度非常好,即该课程问卷题项设计合理,可进行进一步研究。

(五) 相关分析

1 不同专业学生对本课程知识掌握情况分析

参与本次问卷调查的学生来自旅游管理和会展管理两个不同专业,为了解不同专业的学生课前、课后对该课程知识掌握情况是否有所不同,在SPSS25.0中进行卡方检验。结果由表3可知,无论课前还是课后,P值均大于0.05,说明结果无显著差异,即不同专业的学生在课前、课后对本课程知识掌握情况没有明显差异。我们认为出现这种现象的原因主要有两点:一是旅游目的地管理课程作为旅游管理大类专业的核心课程,该课程所讲授的内容和基础旅游学等核心课程有一定的相似性和知识的交叉性;二是参与此次调研的均为大二的学生,不同专业的学生所上的专业课大致相同,对旅游专业的知识储备也大同小异,因而会出现不同专业的学生在课前课后对本课程知识的掌握无较大差异的情况。

2 学生课后复习与知识掌握情况的分析

根据问卷统计结果,64.3%的学生在课后会复习本课程。为验证复习是否对知识的掌握程度有影响,对相关数据在SPSS25.0中进行卡方检验。由表4可知,P=0.007<0.05,说明两者间有明显差异,即是否复习对知识的掌握情况有较大影响。具体差异如图1所示,在课后有及时进行复习的同学中,不存在没有掌握本课程知识点的情况,但没有及时复习或许是导致3名同学完全没掌握知识点的原因之一。经过复习,学生对知识的掌握情况明显变得更好,这也直接表明复习的重要性。

3 课程内容改革重点分析

课程内容是课程设计的核心,为探讨学生的总体满意度和课程内容之间的关系,选取相关数据进行皮尔逊相关分析,进而检验课程设计效果,指导课程改革。结果由表5可知,三个P值均小于0.01,说明学生满意度和课程内容的三个方面均具有相关性;且三个r值均大于0,说明两两之间均为正相关关系。这说明教师在进行课程改革时应加强对教学内容(知识性、前沿性、实用性)的关注,针对旅游目的地管理课程应特别加强实用性方面的研究。

4 教师工作重点分析

除了课程内容,可能与学生满意度有关的另一重要因素——教师教学工作,也值得进一步研究。选取相关数据在SPSS25.0中进行皮尔逊相关分析,结果如表6所示,四组数据的结果均为P<0.01且r>0,说明学生的总体满意度和教师教学之间呈正相关关系。教师教学工作的开展会对学生的学习效果产生直接影响,进而表现为学生满意度的高低。教师教学工作包含教学方法、教学过程、教学态度等方面的内容,因而从以上几个角度出发展开研究,可有效指导课程改革。

二 课程改革经验总结

(一) 加强课程思政结合

课程思政是当前具有中国本土化特征的教育改革新理念,是推动教师实现立德树人的根本目标,也是“专业+思政”的课堂教学改革的必由之路。旅游目的地管理课程作为旅游管理专业“4+3”模式核心课程之一,有必要率先实践课程思政、创新课程思政发展路径,将专业课视为思政元素自然生长载体,以提高课程改革质量[1]。要想将思政因子更好地融入到旅游目的地管理课程教学改革中,应做到“课上课下”共同渗透。

在课上,教师可结合课程内容,选取与旅游目的地相关的历史事件、时事新闻、文化遗产等与学生进行分享讨论,达到课程思政建设的基本目标。例如回顾黑色旅游中的典型代表“汶川大地震”,可使学生了解到自然灾害对人类生存环境的威胁,促使学生明白环境保护的重要性;探讨不可再生性资源遭受破坏的典型案例“山东沂水万年钟乳石遭游客毁坏带走”,引导学生对不文明行为的反思,促进精神文明建设;介绍我国的世界文化遗产长城、故宫、莫高窟等,带领学生领略祖先的智慧,筑牢文化根基。

在课下,教师可带领学生实地考察旅游目的地,分析游客活动规律,探访社区、居民与旅游目的地三者之间的关系,了解旅游目的地交通、形象、营销和环境等管理的现状。北京作为国家首都,是国家的政治和文化中心,同时也有许多红色旅游景点。教师可组织学生参观红色旅游景点,例如北京的天安门、卢沟桥、圆明园遗址公园和中国人民抗日战争纪念馆等,一方面可带领学生了解红色旅游业的发展情况,加强对红色旅游资源的丰富历史文化内涵的认识,引导学生从专业的角度加强对红色旅游资源的保护,并为红色旅游景区的发展出谋划策;另一方面通过红色旅游主题教育,参观革命遗迹,讲解革命历史,观看红色影片,促使学生产生情感共鸣,激发学生的民族自豪感、自信心以及归属感。