从“款待”学生出发做好课程思政

作者: 王华倩

摘 要:“以学生为中心,目标导向,持续改进”是国际工程教育专业认证体现的核心价值。为让教师在“以学生为中心”方面更具有可操作性,师生关系更加融洽,笔者在微生物学与免疫学的教学工作中,引入“款待”的概念,帮助教师调整好心态,能够更加松弛地开展本科教学,建立与学生的情感联系,为课程思政的开展奠定坚实基础。从对学生的亲切款待出发,进行教学环节设计,可以帮助教师在课程思政教学设计创新中坚持以学生为中心,紧紧围绕学生“消化能力”进行教学设计和创新,呵护学生情绪,激发学生学习自觉性,培养学生好学、乐学的习惯,达到培养学生爱人民、爱集体、爱社会的家国情怀。

关键词:课程思政;微生物学与免疫学;款待;教学设计;以学生为中心

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)26-0164-04

Abstract: "Student-centered, goal-oriented, continuous improvement" is the core value of international engineering education certification. In order to make teachers more operable in the aspect of "student-centered" and the teacher-student relationship more harmonious, the author introduced the concept of "hospitality" in the teaching of Microbiology and Immunology to help teachers adjust their mentality, teach more relaxed, establish emotional connection with students, and lay a solid foundation for the ideological and political development of the course. The design of teaching needstarting from the cordial hospitality to students. It can help teachers adhere to the student-centered in the innovation of "curriculum ideological and political" teaching design, focus on students' "digestive ability" and care for students' emotions, stimulate students' learning consciousness, and cultivate students' habit of learning and enjoying learning, help the students love the Party, patriotism, love society, love the people, love the collective feelings.

Keywords: curriculum ideology and politics; Microbiology and Immunology; hospitality; teaching design; student-centered

课程思政不是简单的“课程”加“思政”,而是在课程当中有机地融入价值塑造的元素,避免生硬的机械组合,做到“如春在花、如盐化水”,耳濡目染、润物无声[1]。如何在课堂当中做到“如盐在水”是笔者一直以来进行的思考。美国高等教育协会高级理事帕克·帕尔默在其书中写道,“好的教学是对学生的一种亲切款待”[2]。笔者认为好的课程思政教学是邀请学生赴一场丰盛的宴席。从对学生的款待出发,笔者对微生物学与免疫学这门课进行了课程思政建设。

一 一场宴席的理由

课程目标,是指课程本身要实现的具体目标和意图。教师应在对学生的特点、社会的需求、学科的发展等各个方面进行深入研究的基础上,确定行之有效的课程目标[3]。因此,课程目标必须关注教师的“教”与学生的“学”以及课程内容与社会需求的关系。

课程目标应该由教师充分论证并成为学生学习过程中照亮前行方向的明灯。学生可以在学习过程中根据自身特点展开学习,达成课程目标。教师的责任是对课程目标进行梳理拆分和具象化,使学生明确学习本课程对自身和社会发展的意义,引导学生塑造正确的职业观。从学生和教师共赴一场宴席的角度,课程目标就是这场学生和教师宴席的理由。

微生物学与免疫学是面向制药工程专业大二学生开设的一门专业必修课。该课程授课内容与当前突发公共卫生事件密切关联。随着抗感染和肿瘤免疫在生物医药领域的持续大热,该课程已经成为医药专业学生培养的重要课程,能为学生今后从事医药相关工作打下坚实的基础。该课程主要内容是研究感染与免疫的基础理论、基本技能,微生物的生物学性状、营养与代谢、生长与控制、遗传与变异和进化与分类等。本课程的目标是培养学生在药学实践中能够灵活运用微生物学与免疫学的基本理论去分析问题和解决问题的能力,为后续的专业课程学习和工作实践打下深厚的基础。

大二学生的专业课程知识并不全面,也不能将课程目标与自身发展密切联系起来。教师在课程绪论讲解的时候流于形式,有些老师干脆跳过绪论部分,对该课程意义不做介绍。但笔者认为,恰恰是课程绪论部分,是有关这门课存在理由的介绍,更需要寻求学生的认同与关注,能为学生正确的职业观发展奠定基础。因此,在绪论部分,笔者以调研形式展开对每一位学生未来职业选择的讨论。先由个别积极学生讲述未来职业的设想,再由教师在药学相关职业中进行归纳总结,并发布课堂习题供学生选择。通过这一课堂环节,引导学生对本专业发展前景进行展望,对自身发展方向进行思考,有助于扩展学生视野,培养学生的社会担当。

以广东工业大学2021级制药工程学生为例,课前收集学生提出的发展意向有考研、考公务员、当技术员、QA、QC、销售和开办药厂等,由教师进行统计归纳为:药品生产(31%)、药品研发(43%)、药品销售(6%)、药品监管(18%)和其他(2%)。之后由学生分组讨论教师事先准备好的课堂提问,从微生物学与免疫学中的具体知识与未来职业方向的关联,解释本课程学习目标。教师准备的课堂提问材料如下。

(一) 药品生产

向学生展示药品生产车间中,生产人员运输鸡蛋的图片。向未来意向从事药品生产行业的学生提问这个车间是生产什么药品?向学生解释疫苗生产的过程,鸡蛋在疫苗生产中的作用,以及常见灭活疫苗和减毒疫苗的原理,激发学生从事药品生产行业的使命感。

(二) 药品销售

向学生展示两种药品的图片(其中之一为单克隆抗体类药物),向未来意向从事药品销售行业的学生提问,如果未来负责其中一种药物的销售,会选择哪一种药物?通过向学生展示历年的药物销售额榜单上单克隆抗体类药物的“半壁江山”,引导学生认识到知识就是力量的直接要义是,学习让我们有新的行动或者改变了旧有的习惯路径,激发学生对专业课的学习热情。

(三) 药品研发

向学生展示癌症免疫疗法CAR-T细胞治疗的过程,向未来意向从事药品研发的学生提问,癌症免疫疗法的基本原理是什么?通过现场讨论癌症免疫疗法当中涉及到的癌症的本质,免疫细胞的种类,抗原的定义和作用,向学生展示免疫世界的独特魅力,坚定学生探索生命奥秘的决心。

(四) 药品监管

向学生展示中国药典中药物微生物限度控制方法和参数要求,向未来意向从事药品监管的学生提问CFU的意义和检测方法,引导学生充分认识监管现代化的意义,帮助学生树立正确的职业观、价值观和世界观。

通过以上讨论,可以使学生对课程目标有更清晰和切身的认识,也为学生的职业发展教育奠定基础,同时使不同特点和就业意向的学生上课(赴宴)的积极性大为提高。

二 呵护客人的“胃”

在课程学习的过程中,始终存在三类学生。一小部分学生是无论课程内容难易,上课教师水平高低,都不想听(胃口不好)。另一小部分学生正相反,具有强烈的自驱力,无论课程内容,上课好坏,都想听,且又听得明白(胃口极好)。此两部分学生是课堂上的少数人群。课堂上占绝大多数的学生是想听,但是随着课程进展速度的加快,越来越听不明白(挑食,消化不良),最后只好放弃学习。面向这部分占绝大多数学生的有效教学,是课堂的首要目标,也是全面建设课程思政的关键。

学情调研,思维导图的整理和重难点的及时反馈是扶这部分学生上马,陪他们走一程的有效方法。在某节课课程实施之前,可以通过视频和文字等相关资料为课程内容进行热身,在课程结束的时候,对当堂课脉络进行总结回顾和思维导图的整理,并在阶段性课程结束的时候,引导学生对这一阶段课程回顾和重难点复习和突破。

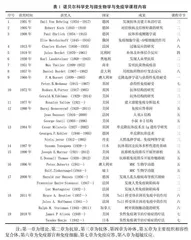

但是仅仅依靠教师的帮扶,依然不能解决课堂上教而不学的现象。教师不仅应该在方法层面注意课程进展和学生接收情况的匹配,同时还应该及时建立起与学生的情感沟通。陶行知先生说:“真的教育是心心相印的活动,唯独从心里发出来的,才能打到心的深处。”从陶行知先生的话中我们不难领会,离开了情感,一切教育将无从谈起。现代研究发现,情绪会极大影响人的胃肠道消化功能。通过对学生在课堂行为的关注,笔者发现,占课堂绝大多数的想听却听不懂,最后放弃的学生是最容易受到情感影响的学生。在学习过程中,充分调动这部分学生的学习积极性是课程思政显效的关键。这部分学生在绪论部分职业选择的时候,许多学生是以无所谓,或者跟专业无关的发展方向来回答,说明该部分学生对自己专业认同感不强。以微生物学与免疫学课程中免疫学部分内容的讲述为例,笔者将120年以来免疫学获得诺贝尔生理或医学奖的科学家故事和成果融入到课程内容中,通过每周发布学习视频的方式,引导学生学习中国大学慕课课程诺贝尔生理学或医学史话,帮助学生理解所学内容在科学史上的意义,循着科学家探索的脚步,一步一步的重走实验和思辨过程,以情育人,以情化心(表1)。

教学过程是师生双边情感交流的过程。情感是接受教育的基础。正如列宁所说:“没有人的情感,就从来没有,也不可能有人对于真理的追求。”通过科学家故事的讲述和科学史的讨论,有助于师生一同以“追求真理的人”的角色来进行共同探讨和交流。有了情感的联结,教师才更能与学生共情,从知识层面和情感层面接纳自己,重新思考科学探索意义,不忘教书育人的初心,爱岗敬业;同时也从知识层面和情感层面接纳学生,与学生同频共振,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

三 关注每一位客人

宴会主人的工作是招待好每一位客人,让客人感受到主人的用心。作为一门课程的负责人,在课程实施的每一节课中,也同样需要从多个角度,以多种形式开展好教学工作,让学生享受到宴席的丰盛。此外,借助数字化手段的使用,课堂教学已经不再像传统教学那样仅仅受限于一个时间和空间,而是具有渗透到学生生活中的能力,这种与学生生活相融合,使学生“学习如喝水”的状态,本质上也将“终身学习”概念深深印入学生的学习习惯中。在具体实施中可采用以下方式。

(一) 宴席前的交流与沟通

主人在宴会前提醒客人们准时准点到场,能够让客人接收到主人的温柔谦卑和热情洋溢。同样作为课堂主人的教师,也应该重视课前提醒和沟通。课前预习固然重要,但更重的是学生与课程的联结,首先是师生情感的联结,借助这种联结,课程进入到了学生的生活当中,与其生活发生了联系。因此借助QQ群或微信群,可以在每次上课前一天发布每次课程的地点和时间,详细列明下一节课的课程内容和重难点,提醒学生做好预习和上课准备,让学生感受到教师对课程的重视。2019年10月,教育部印发的《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》明确提出:“学生忙起来”的要求,并具体指出要“强化师生互动、生生互动,解决好创新性、批判性思维培养的问题,杜绝教师满堂灌、学生被动听的现象”[4]。解决满堂灌问题,核心是教师愿意将课堂时间衍生到课余时间,将课程转变为教师和学生的一场宴席,有充分的准备时间使宾主相互倾心。教师秉承“在课程设计中款待学生”的教育理念,采用“如何请好一顿饭”的课程设计思路,将对学生的亲切款待融入每一节课的教学设计,亲身示范,可以使学生建立正确的人生观、工作观和价值观。