基于人脑知识双重编码理论的程序设计混合式教学实践

作者: 毛彧 覃子珍 傅兆敏

摘 要:程序设计是管理类专业的学科基础课程,针对非计算机专业学生在课程学习中的“痛点”问题,基于人脑认知的双重编码理论来设计课程的总体框架。该文以对教学内容和教学组织形式进行重构,采用信息化技术手段驱动教学的反馈与反思,以学生为中心,依据学生学习过程中相互重叠的四种思考方式来完善教学设计,采用混合式团队教学模式,解决学生学习中的“痛点”问题。

关键词:人脑知识双重编码理论;程序设计;混合式教学;教学模式;信息化

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)27-0017-04

Abstract: Programming is a basic course of management majors, aiming at the "pain points" of non-computer students in course learning. Based on dual coding of knowledge in the human brain to design the overall framework of the course, we reconstruct the teaching content and teaching organization form, use information technology to drive the feedback and reflection of teaching. We takestudents as the center, improvethe teaching design according to the four overlapping thinking methods in the process of student learning, and adopt a hybrid team teaching mode to solve the "pain points" in students' learning.

Keywords: dual coding of knowledge in the human brain; Programming; blended teaching; teaching mode; informatization

在信息技术迅猛发展与互联网广泛普及的背景下,混合式教学逐渐成为教育领域的重要趋势。通过整合传统教学与数字化教学的优势,混合式教学实现了优势互补,为学生提供了更加灵活且多样化的学习体验。这种教学模式被视为解决传统教学问题的有效途径,尤其在提升学生的学习参与度和自主性方面展现了显著成效。近年来,人脑知识双重编码理论的研究进一步揭示了大脑在编码和处理信息时的复杂机制,为教育学中的认知过程提供了重要的科学依据。将这一理论应用于程序设计课程的混合式教学实践中,不仅有助于提高学生的理论理解能力和实践操作水平,还为教学方法的创新提供了宝贵的参考。这一结合为程序设计课程的教学效果优化带来了新的可能性,同时也为教育实践提供了更为科学的指导框架。

一 人脑知识的双重编码理论

教育是知识的传递过程,在传递的过程中,知识编码具有基础性作用。人脑是如何编码世界有关的各类知识的?教育和学习的效果是否受到编码模式的影响?1975年加拿大心理学家佩维奥(Paivio)首次提出长时记忆中的双重编码理论假设。他认为人脑存在着两个认知的子系统,其一专用于对非语词事物、事件(即映象)的表征与处理,其二则用于语言的处理。佩维奥同时还假定,存在两种不同的表征单元,即适用于心理映象的“图象单元”和适用于语言实体的“语言单元”。前者是根据部分与整体的关系组织的,而后者是根据联想与层级组织的。近年来,通过一系列关于盲人视觉知识的行为及脑科学研究发现,除了感知觉获得的知识外,在大脑背侧颞叶前部(ATL)存在非感知觉的、语言获得的知识表征。这为人脑两种不同知识表征机制的存在提供了直接证据。北京师范大学教授毕彦超[1]在Trends in Cognitive Sciences上发表了封面综述,系统回顾了该团队及国内外其他课题组近年来的相关研究,并由此提出了知识的双重编码理论(Dual-coding knowledge neural representation framework)。人脑知识的双重编码理论研究表明人类大脑中存在着两种认识——基于符号关系的认识和基于经验的认识,共同构成了人类的认知体系。

长久以来,教材编制一直是以知识部分与整体的关系进行组织,而课堂教学范式一直以“语言单元”为主体,两者缺乏对知识表征单元的相互融合。人脑知识的双重编码理论为教学内容和教学组织形式的重构提供了创新思路和实践路径。通过分析学生知识表征在不同阶段的特点来建构混合式课程框架,安排教学进度计划。针对学生个体知识学习的特点完善个性化教学体系,线上侧重知识传授,线下侧重能力提升。

二 教学创新的思路

课程建设中主要存在三个“痛点”问题:第一,管理类专业学生为什么要学习程序设计?第二,管理类专业学习程序设计能做什么?第三,该如何学好程序设计?可以看到课程建设的“痛点”可以归纳为为什么学?学什么?怎么学?

结合知识双重编码理论,针对以上教学中存在的痛点及问题我们提出了课程创新的新思路。

首先,我们将知识、技能、思维方式作为学生信息化素养的基本要求。从这个基本要求出发,教学团队提出了“行业渗透-面向学科专业设计课程”的创新课程内容架构思路,将行业场景、课程思政等内容综合融入知识单元,使知识单元中不仅含有知识的命题或概念的网络结构,同时也含有解决问题的思路、方法、步骤,即将课程包含的程序性知识和陈述性知识二者有机地结合在一起,从而构建出具有学科专业特色的程序设计课程内容。

其次,根据认知心理学的研究成果,教学团队将个体学习模型、群体学习模型、博弈学习模型三种学习模型融入到教学内容和教学课程的设计中,通过线上、线下教学的模式,充分调动学生的学习主动性,合理优化学生的学习时间和学习内容,提出了“学于实践-强化问题导向的学习”,借助信息化教学平台和手段构建“多端实践-线上、线下融合的多形式实践学习,加速知识的素养化和能力的形成”。同时,在教学评估方式上采用“多元评价-开放的多角度教学评估评价”体系,通过多元评价体系综合考评学生对知识的掌握情况。

最后,教学团队构建了类似牛顿摆的解决思路,从教的一端开始入手,教学团队从教学内容重构、教学方法改进、教学评价改革三个方面开展了创新,环环相扣,以教的改革来促进“学”的摆动,再通过学的反馈进一步推动教学的不断完善,以此形成“教”与“学”的良性循环。

三 混合式团队教学创新设计

(一) 教学内容重构

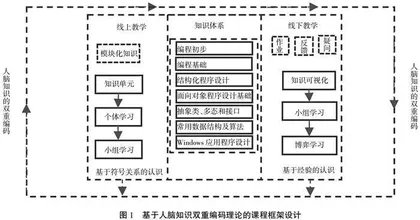

应用认知科学中人脑知识的双重编码理论指导教学内容重构和设计,通过分析学生知识表征在不同阶段的特点来建构学习模型和课程框架(图1),针对学生个体知识学习的特点完善个性化教学体系。

1 知识模块化形成面向专业特色的课程知识图谱

改变传统理论+实验的教学模式,以模块化知识形成面向专业特色的课程知识图谱,建立基础知识单元,学生能够根据实际能力和需求来个性化选择选修的内容。模块化知识形成面向专业特色的课程知识图谱,建立基础知识单元,学生能够根据实际能力和需求来个性化选择选修的内容。

2 思政多元化

教学内容中融入社会需求、行业场景、学科发展和就业形势等思政内容(图2),做到学于交点,团队教师在分模块教学的过程中,针对学生的特点和专业的要求进行精准教学,使得教书和育人同向并行。

教学方法包括:游戏情境导入问题,寻找知识的应用场景,提升学生的专业认同度、职业精神、社会责任感;传统文化导入知识,寻觅学科间的关联,增强学生的文化自信;生活问题导入能力,培养多元化人才,将时政元素融入到课程教学中,注重理论知识与创新实践相结合,让学生真正体验到程序设计的三妙——妙趣、妙用、美妙。

3 内容进阶化

以学生为中心,采取线上线下混合式教学,基于人脑知识的双重编码来设计教学路径,线上是基于符号关系的认知理论,侧重知识传授;线下是基于经验的认知理论,侧重能力提升。课程实践则在混合两种认知,树立课程的双重编码认知,从而实现能力提升和价值迁移。

学生在线上学习精品在线开放课程相关知识内容,并完成个人线上作业,在不同阶段需要通过小组学习完成主题讨论及任务。

以小组任务实施教学翻转[2],将线上的作业、疑问、反馈以分类汇总的形式使得线下学习中的隐性知识可视化,课堂学生以线上的例题为原型,对程序的功能进行改变或效率优化,以此开启讨论,并以参与小组讨论学习、小组汇报的形式来分享各自思路和方法的形式,小组之间形成博弈学习,促进整个班级、专业的群体学习,在知识不断迭代的过程中,激发学生你追我赶的学习动力,课后不仅自主查漏补缺,还能以点带面地深入实践探索。

(二) 教学方法改进

1 线上教学:基于符号关系的认知理论

以任务为导向的分阶段多路径综合素养培养方式,通过精品在线开放课程平台,将教学分为三个阶段:首先是自主学习,先通过简单的一组对比实例引导学生动手参与并思考和探索,进入主动认知过程;其次是个体学习,在教师示范引导下,学生边学边做,提升学生的积极性、参与度;面对各类困难或问题时利用QQ群、学习通或者知到进行小组学习;最后分阶段实施小组任务,搭建一个集思广益的空间,通过讨论、倾听与共享来构建彼此间的共同认知,并为潜在的协作学习机会打下坚实的基础,实现学生与学生的信息交互与学习。

2 线下教学:基于经验的认知理论侧重能力提升

线下以小组任务实施教学翻转,课堂以线上的例题为原型,以对程序功能的改变或效率优化来引导启发学生参与小组讨论学习,通过小组汇报的形式来分享各自思路和方法,在知识不断迭代的过程中,激发学生你追我赶的学习动力,课后不仅自主查漏补缺,还能以点带面地深入实践探索。

实验过程进阶化、实践评价多元化,线下教学活动以学习通为主,构建了题库236题,章节知识点29个,用于学生对线上学习内容的巩固和强化。针对文科生在实践过程中动手能力相对较弱的特征,教师录制了教学例题及部分习题的讲解案例48个,引导学生参与到群体学习当中,发起了讨论话题315个。数组排序教学单元引用自建的集教学内容、演示、实验和作业为一体的交互式课件,为线上自主探究和线下小组研讨提供了一个扩展学习空间。

(三) 考评方式改进

实践教学过程中教与学的即时反馈对教学改进尤为重要,通过数字化手段,在教评体系中引入手机App进行实时问卷反馈,可以及时掌握教学动态,通过自评、互评、自我反思和小组合作反思的多环节数据采集评估,建立科学的素质评估体系,可以在学生、学习小组、教师等多维度、多层面综合评价教学效果,从而建立有效的反馈系统,全面提升教学质量。

四 混合式教学实践

混合式教学过程以实验实践为基础,线上关注学生的共性和个性学习,通过学情反馈对线下教学进行再设计,课堂实现知识、能力、思维进阶的群体学习。

以“枚举”的教学过程为例,首先基于人脑知识的双重编码特点对课程进行多维混合,解决学生有效学习的问题,关注对整个学习过程的支持。讲授混合,线上以颜色枚举来讲解基本概念,线下以教学教具辅助理解计算机中的颜色编码,再通过案例展示颜色的编码与色带的变化关系;实践混合,线上以诗《江南》引入“枚举”,学生作业实现《江南》的进阶版,课堂对作业进阶,进行诗词接龙游戏的小组实践任务,关联各类实践,让学生产生更多创新的想法;互动混合,线上通过答疑、笔记分享、问卷等形式,对线下教学进行再设计,线下课堂设计课前小测、小组讨论、小组实践等环节实现由个体学习转向群体学习,课后问卷为教学提供反思和改进。通过多维混合,实现学习的迁移,学生能够转换应用不同章节的知识点,迁移学习的场景和思维。