三螺旋视域下农业专业硕士研究生培养模式探索

作者: 高伟 张靓婷 张洪斌 段耀威 周义良 阮云泽

摘 要:农业专业硕士是推动农业强国建设的重要人才支撑。该文探讨三螺旋模式在农业专业硕士研究生培养中的应用,并以乐东火龙果科技小院为例,分析其具体实施及效果。三螺旋模式强调政府、高校,企业的协同合作,以促进实践创新和服务社会经济发展。乐东火龙果科技小院通过这种模式,提供学生在生产一线的实践机会,使其理论与实践紧密结合。科技小院不仅可提升学生的综合能力,还可推动火龙果产业的发展,助力乡村振兴。尽管该模式取得显著成效,但仍需在课程设置、实践指导、论文形式等方面进一步优化。

关键词:三螺旋理论;农业专业硕士;政产学研;乡村振兴;科技小院

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)27-0053-04

Abstract: Agricultural master's degree students are a vital talent pool for advancing the construction of an agricultural powerhouse. This study explored the application of the Triple Helix Model in the training of agricultural master's students and used the LeDong Dragon Fruit Science and Technology Backyard as a case study to analyze its specific implementation and outcomes. The Triple Helix Model emphasized the collaboration between government, universities, and enterprises to promote practical innovation and serve socio-economic development. Through this model, the LeDong Dragon Fruit Science and Technology Backyard provided students with hands-on experience in frontline production, effectively integrating theory with practice. The Science and Technology Backyard not only enhanced students' comprehensive skills but also promoted the development of the dragon fruit industry and contributes to rural revitalization. Although the model has achieved significant success, further optimization is needed in areas such as curriculum design, practical guidance, and the mode of academic theses.

Keywords: triple helix; agricultural master's degree students; cooperationof government-enterprises-universities-researches; rural revitalization; science and technology backyard

农业对于维护国家和社会的稳定与发展具有重要的作用。随着农业农村现代化建设的不断推进,我国对理论与实践并重的高层次创新型、复合型、应用型人才的需求不断增加[1]。党的二十大报告指出“全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村”,要“加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴”。可见,要助力新时代乡村振兴战略和农业强国建设,高等农林教育需进一步推进高层次实践创新型农林人才的培养,而农业专业学位研究生便是实现这一途径的重要人才培养方式[2]。农业专业学位研究生(简称农业专业硕士)是国家立足于农业农村发展需要培养的具有系统专业知识、扎实农业技能、较高农业素养的应用型、复合型、创新型高层次人才。这一人才培养的核心在于强调政产学研协同育人,确保人才培养能够紧密对接农业农村的实际需求。三螺旋模式(Triple Helix Model)为政产学研协同育人提供了理论框架。三螺旋模式强调高校、企业、政府三方的紧密合作,通过各自的资源和能力,共同推动技术创新和社会经济的发展[3]。具体到农业专业硕士的培养中,政府提供政策和资金支持,高校提供教育和科研资源,企业提供实践平台和市场需求。这种三方合作模式不仅有助于提升农业专业硕士的实践和创新能力,还能够更好地服务于国家的农业现代化和乡村振兴战略。科技小院作为三螺旋理论在农业专业硕士培养中的典型模式,通过政府、高校、企业的密切合作,为农业专业硕士提供了一个实践创新平台。乐东火龙果科技小院作为海南省“2023年全国最美科技小院”的代表,其建设不仅促进了当地火龙果产业的发展,而且推动了当地的农业建设与乡村振兴。因此,本文将以乐东火龙果科技小院为例,探讨其农业专业硕士培养模式并分析其实施效果,从而为农业专业硕士的培养提供一定的指导。

一 三螺旋理论

三螺旋理论最早产生于生物学领域,用于描述基因、组织与环境三者之间的螺旋关系。随后亨利·埃茨科维茨(Henry Etzkowitz)和卢岑·莱德斯多夫(Loet Leydesdorff)在20世纪90年代将三螺旋理论扩展至教育领域,用于解释政府、高校、企业三者之间的互动及其在人才培养中的作用。三螺旋理论突破了传统单一组织维度的线性发展模式,即高校进行知识传播,企业进行产品研究和市场推广,政府制定政策规划。随着社会和技术的不断发展,这种线性模式被认为不足以解释现代社会中复杂的人才培养和创新过程。三螺旋理论提出了一种非线性的、多方向的互动模式,强调政府、高校、企业之间的动态关系[4]。具体到人才培养模式中,高校作为人才输送和知识创造的重要场所,不仅能够依据政府和企业的需求调整自身的课程体系设计,以确保人才的培养能够满足社会和企业的发展需要,而且在教学过程中,能够通过引入企业或政府提供的实际项目和案例,增强学生理论联系实际的能力。企业作为高校人才输送和研究成果落地的重要场所,其能够通过提供实习或实践机会,使学生切实将理论应用于实际工作中,提升其实践能力和职业素养。而政府则通过制定政策和提供资源,支持高校和企业的人才培养工作。例如,政府可以通过设立专项基金,鼓励高校和企业联合开展人才培养项目;通过制定优惠政策,吸引企业参与高校的人才培养工作等。基于三螺旋理论的指导思想,高校在农业专业硕士培养方面主要采用以下三种“政产学研”模式:“研究院模式”“学院模式”“科技小院模式”[5]。其中“研究院模式”指高校以实现乡村振兴为导向,与当地县政府、乡村企业等合作建立的跨学科、跨领域的乡村振兴研究院;“学院模式”指高校以自身某个二级学院为单位,与当地县政府、乡村企业合作,培养当地乡村振兴所需的若干专业学生;“科技小院模式”指高校联合当地县政府、乡村企业,以其实践需求为导向,把农业专业硕士长期派驻到农业生产一线,重点研究解决乡村生产实践中的实际问题。考虑到科技小院模式是“政产学研”深度融合实现育人与用人及教育与生产紧密结合的典型代表,在农业高层次应用人才的培养方面发挥着突出的作用,因此,本文重点关注“科技小院模式”。

二 科技小院模式

科技小院模式发源于2009年,是由中国农业大学为解决农户生产问题所组建的一个集人才培养、技术创新、乡村振兴为一体的科技平台[6-8]。2023年五四青年节前夕,习近平总书记给中国农业大学科技小院的同学们亲切回信,肯定了科技小院的模式。2024年首次将科技小院写入中央一号文件,要求“推广科技小院模式,鼓励科研院所、高校专家服务农业农村”。教育部将科技小院研究生培养模式定义为“研究生培养单位把研究生长期派驻到农业生产一线,在完成理论知识学习的基础上,重点研究解决农业农村生产实践中的实际问题”[9],着力培养知农、爱农、兴农的农业高层次应用型人才。该模式实现了理论(课堂)与实践(田间)、科研与生产、服务与创新的紧密融合,是农业专业硕士培养模式的一大创新之举。该模式自建立以来成效显著,获得了政府、高校、企业的一致认可,现已推广至全国多所高校,是“政产学研”深度融合的结果。在这一模式中,政府在科技小院建设中起宏观调控的作用,一方面,政府为科技小院的建设设定了统一的标准;另一方面,政府也为科技小院的建设提供了相应的人力、财力等资源[10]。具体而言,科技小院在创立初期需经过政府有关部门的审批,包括申请条件、申请数量、学生质量、合作单位和入驻时间等,避免科技小院的建设流于形式。在科技小院获批后,政府部门会定期派遣专家对科技小院的建设情况进行检查和指导,并对科技小院提供的相关数据进行监管和共享。从资源分配来看,政府会为设有科技小院的高校提供更多的招生指标,并会在科技小院建设的过程中提供专项资金支持或技术服务费用,并在科技小院成立后定期对其产出效果进行宣传,以增加社会各界对科技小院的认可和支持。企业在科技小院建设的过程中起协同作用,一方面,企业为科技小院提供了实践平台和技术支持,帮助学生将理论知识应用到实际生产中;另一方面,企业基于市场和乡村振兴需求为科技小院的研究和开发提供资金支持,促进“产学研”合作的深入发展。高校在科技小院的建设过程中起到了核心推动作用,一方面,高校负责提供专业的学术指导和科研支持,通过派遣专家和教授深入一线,确保科技小院农业专业硕士的科研工作具有高水平的理论基础和技术支持;另一方面,高校通过课程设置和实践教学相结合,培养学生的实践能力和创新意识,为科技小院的可持续发展提供了强有力的人才保障。本文将以乐东火龙果科技小院为例,分析其具体的人才培养模式。

三 乐东火龙果科技小院介绍

乐东火龙果科技小院是由海南科学技术协会、海南大学、乐东黎族自治县科学技术协会、海南众联生态农业有限公司于2021年共同建设,2022年获批教育部、农业农村部、中国科协(“三部委”)首批建设科技小院。科技小院的建设旨在与企业协同合作,建立火龙果绿色栽培技术,实现火龙果高产增收,助力乡村振兴。乐东火龙果科技小院的建设依托海南省土壤肥料总站“海南省主要作物科学施肥体系建设项目”和海南众联生态农业有限公司的“基于单一作物全产业链的本硕博一体化创新型人才培育暨科研攻关合作”项目。乐东火龙果科技小院的指导老师包括来自海南大学的老师和海南众联生态农业有限公司的技术部总监,分别作为科技小院学生的学术指导老师和实践指导老师。

乐东火龙果科技小院的学生均为农业专业硕士研究生,实行“1+1.5+0.5”的培养模式,即这些同学第1年在学校学习课程和文献查阅,掌握做研究的科学方式,同时在上课之余开展生产调研,发现生产中的问题,在与学术导师和实践导师的沟通交流下,确立研究方向;随后入驻科技小院1.5年,以提升火龙果生产技术为目标,开展科学研究,研究过程中出现的问题,及时与学术导师和实践导师沟通。此外,科技小院同学还会参与公司生产活动,组织科普活动和农民技术培训等;最后0.5年回到学校完成毕业论文。目前乐东火龙果科技小院已培养毕业研究生4名,在企业驻扎的在读研究生3名。

四 三螺旋模式下乐东火龙果科技小院的农业专业硕士培养模式

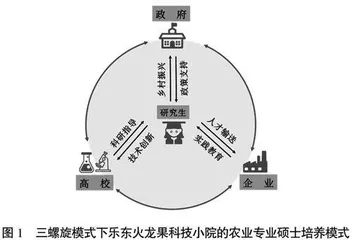

乐东火龙果科技小院研究生培养过程中,高校、企业、政府三方紧密合作,各自发挥了重要的作用,扮演着不同的角色(图1)。

高校:高校在农业专业硕士培养过程中,主要发挥知识传播和科研指导的作用。乐东火龙果科技小院的研究生第1年在学校期间,学校开设不同的课程,涉及土壤学、植物营养学、遗传与育种、病虫害防治、杂草防控、环境保护和水利工程等,综合覆盖农业生产过程中方方面面的知识,形成综合的课程体系,为研究生解决生产问题提供坚实的理论基础。同时,研究生在学校的指导老师,组织学生定期开展学术汇报和交流,培养学生查阅文献、发现科学问题、制定试验方案和得出科学结论的能力,使学生掌握完整的科研思路,为后续入驻企业后开展科学研究打下坚实的基础。

企业:企业为农业专业硕士提供全面的生活和科研保障。乐东火龙果科技小院的研究生入驻之初,企业为学生提供了完善的住宿和食堂条件,升级了实验室设备,提供了充足的试验田,并提供了一定的科研资金保障。企业在研究生培养过程中,更重要的是发挥了生产技术引路人的作用。农业生产是一个复杂的体系,涉及很多实践环节,这些环节在学校很难全面覆盖。对于初次步入生产的研究生,企业的实践导师为入驻的学生示范火龙果生产过程中的每个环节,并讲述相关的原理,学生通过实际操作,掌握生产技术,成为火龙果种植的专家。同时,企业针对生产过程中遇到的问题,为研究生提供科研技术攻关方向,引导学生开展相应的科学研究。

政府:政府在科技小院运行过程中,主要提供政策支持和监管的工作。政策支持方面,对农业专业硕士研究生招生指标提供一定的倾斜,设立科技小院专项名额,支持科技小院模式的发展,乐东火龙果科技小院部分即将入驻的新同学正是科技小院专项学生。同时,政府也为科技小院学生提供一定的项目资金支持,为学生提供更好的生活和科研条件。政府在管理层面扮演了重要的监管角色,例如全国农业专业学位研究生教育指导委员会、海南省教育厅、海南省农业技术协会等政府部门,对科技小院的运行情况和研究生的科研情况进行定期的检查,考核不通过予以摘牌处理,保证科技小院的质量。