新农科背景下导师在研究生创新创业教育中指导模式的变革

作者: 云英子 汤蔚 程曦 郑文辉 鲁国东 王宗华

摘 要:在新农科的建设背景下,培养涉农类研究生的创新创业能力是培养农业应用性复合人才的重要环节。在高等农林类院校,本科生的创新创业教育体系已较为成熟,但涉农类研究生的创新创业教育才刚刚起步,没有形成十分完善的教育体系。该文从涉农类研究生创新创业教育的必要性和特殊性出发,阐述研究生导师在研究生创新创业教育中的作用和重要性,并分析如何通过导师的指导将研究生的科研工作和学业任务的完成过程,与研究生的创新创业教育有机融合并相互促进,为高等农林院校涉农类研究生的培养提出建议。

关键词:新农科建设;涉农类研究生培养;创新创业教育;研究生导师;指导模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)27-0074-04

Abstract: Under the background of the construction of the new agricultural science, cultivating the innovation and entrepreneurship ability of agricultural graduate students is an important work in cultivating agricultural applied composite talents. In higher agricultural and forestry universities, the innovation and entrepreneurship education system for undergraduate students is relatively mature, but the innovation and entrepreneurship education for agricultural graduate students has just started and has not formed a very complete education system. Starting from the necessity and particularity of innovation and entrepreneurship education for agricultural graduate students, this paper expounds the role and importance of graduate tutors in innovation and entrepreneurship education for graduate students, and analyzes how to organically integrate and promote the completion process of graduate students' scientific research and academic work with the innovation and entrepreneurship education of graduate students through the guidance of tutors. This study hopes put forward suggestions for the cultivation of agricultural graduate students in agricultural and forestry universities.

Keywords: new agricultural science construction; agricultural graduate training; innovation and entrepreneurship education; graduate supervisor; guidance mode

习近平总书记在党的十九大报告中明确指出:“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”[1]。我国社会发展不平衡不充分在农业、农村和农民的问题上表现尤为突出,“三农”领域发展的不充分导致农民群体无法平等享有改革发展的成果,难以有效满足农民对美好生活的需要。因此,“农业农村优先发展”成为解决我国经济发展过程中长期存在的不平衡不充分问题的关键[2-3]。农业的发展离不开科技的发展和人才的进步,“三农”人才的培养、农业科学的研究、农业资源的开发、农业技术的创新和推广都要以农业教育为基础。高等农林院校作为农业教育的核心力量,为我国农业人才培养、农业科技创新和农业产业发展提供强大动力,在新时代下肩负着建设农业强国的重大使命。

2019年,教育部唱响“安吉共识”“北大仓行动”和“北京指南”的新农科建设“三部曲”,全面推动高等农林院校教育教学改革创新。在我国农业发展进入了转型关键期的新时代背景下,新农科建设为我国高等农业院校教育教学改革规划蓝图,也为涉农专业创新人才培养模式指明了新方向。“新农科”是一个与传统农科相比较的概念,是建立在新经济、新兴产业基础之上多学科交叉融合的产物,是培育新型农业经营体的主要载体,肩负着培养“面向新农业、面向新农村、面向新农民、面向新生态”的“新农人”的重要任务[4]。提升创新创业教育的培养质量是高等农林院校新农科建设的突破口之一,将创新创业教育贯穿于“新农人”的培养过程是培育学生创新精神、强化学生创造能力、提升学生创业意识和拓宽学生就业渠道的重要举措和有效手段。创新创业教育是适应经济社会和国家发展战略需要而产生的一种教育理念与模式,在“大众创业、万众创新”的背景下,只有主动适应社会经济与行业的发展,以及学生差异化发展的需要,探索创新创业人才培养的新模式,才能不断提高“新农人”的综合素养。

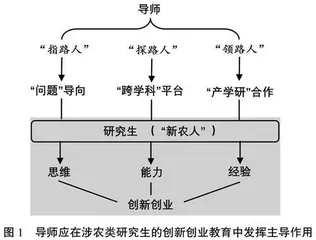

一 新农科建设背景下,导师在研究生创新创业教育中应发挥主导作用

研究生是我国高等教育的最高层次,随着研究生招生规模的不断扩大,当前的研究生教育正进行着由精英教育向大众教育的转型过程。涉农类专业本身具有实践性和应用性较强的特点,大量涉农类研究生进入国民经济生产领域,并逐渐成为振兴我国农业发展的中坚力量。与欧美国家“高科技农业+机械化生产”“职业农民+大规模农场”模式相比,小农经济发展模式仍是现阶段我国农业发展的基础,我国农业的发展具有较大的提升空间[5]。农业的发展依托于农业科技的进步,高等农林院校位于推动农业科技进步的第一战线,依托新农科的建设培养具备研究生学历的“新农人”是高等农林院校的重要任务。但是,当前我国的研究生创新和创造意识不足,创新创造能力欠缺,这导致我国研究生的科技成果转化率很低,远远低于发达国家的一般水平[6]。因此,在新农科的建设过程中,如何培养具有高水平创新创业能力的研究生是高等农林院校需要交出的答卷。

目前,本科生的创新创业教育已经在各农林高校全面展开,并伴随着新农科建设进行了一系列的改造升级,包括:创新创业课程的优化、实践教学基地的升级、第一课堂和第二课堂的融合、“双创”项目和竞赛联动等。目前,各高校内本科生的创新创业教育体系已较为成熟,但我国高校内研究生的创新创业教育才刚刚起步,并没有形成十分完善的教育体系[6]。经过了本科生阶段的教育,研究生的思想成熟度、实践探索能力和专业学术素养都有较大提升;不同专业研究生的知识体系和性格特点有很大不同;研究生除了学习课程获得规定的学分外,还要投入大量的时间进行科研训练并完成学位论文。所以,相对于本科生创新创业培养的通识性教育,研究生的创新创业教育应突出专业优势,注重个性化教育,培养过程更加高效。导师是研究生培养的第一责任人,研究生的大部分时间都在课题组,与导师接触的时间要远远高于和辅导员、授课老师等相处的时间,导师对于研究生的成长负有不可推卸的责任。因此,导师在研究生的创新创业教育中也应该发挥着主导的功能,而在传统的研究生教育和管理模式中,导师更注重培养研究生的科研能力,而忽视了研究生综合能力尤其是创新创业能力和素质的培养。因此,在新农科的建设中,改革导师在研究生创新创业教育中的指导模式,让导师发挥在研究生创新创业教育中的主导作用,通过导师的指导将研究生的科研工作和学业任务的完成过程,与研究生的创新创业教育有机融合并相互促进,达到1+1>2的培养效果。

二 导师充当“指路人”,以问题为导向,通过培养研究生的问题思维而培养其创新思维

潘懋元先生指出“应在问题研究中开辟理论与实践结合的新路”,问题是创新的起点,更是创新的动力来源[7]。在涉农类研究生的培养中,应以问题为导向,在提出问题、解决问题的过程中充分调动学生的积极性和主动性,唤起学生求新求异的好奇心,培养学生探知未知领域的兴趣,通过培养学生的问题思维而培养学生的创新思维。以问题为导向(Problem-based Learning, PBL)是以学生为中心,以问题为基础的教育模式,引导学生主动学习,在此过程中导师在关键时刻起到点拨与指导的作用。完成学位论文是研究生培养的重要环节,而学位论文水平的高低是衡量学生科研能力和创造力的最直观的标准。在完成学位论文的过程中,导师要从选题、开题、实验、数据分析和论文写作、论文答辩等各个环节贯穿以问题为导向的指导模式,引导学生发现问题、思考问题、解决问题和回顾问题,在完成毕业论文的过程中培养学生的问题思维,从而促进学生养成创新意识和思维。

农学类科学研究本身具有极强的问题属性,常常是以解决生产实践中的“卡脖子”问题为研究课题。科研项目是基于一定的研究基础而提出科学问题和解决方案,一个科研项目的立项要经过充分的调研和论证,所要研究的科学问题是十分有价值的问题,而有效回答或解决一个有价值的问题自然会产生创造性的结果。因此,研究生导师主持或参与的科研项目往往具有重要的理论和实践意义,研究生学位论文的选题应与导师的科研项目选题紧密联系。在选题的过程中导师和研究生充分共情,导师引导学生深入理解选题的意义,学生在选题的过程中发现农业生产中的问题,了解专业发展的现状,培养研究生“知农爱农”的情怀。在完成选题的基础上,导师应指导研究生收集整理相关资料,理清科研思路,设计实验方案,将大的科学问题拆解为小的研究目标,在科研实验的进程中完成若干个“发现问题、回答问题、提出新问题”的小循环,在层层推进的提问解题循环中充分培养学生的问题思维,从而培养学生的创新思维。

在科研过程中,研究生因专业基础相对薄弱,容易提出前人已经提出的问题并进行重复研究,此时导师与研究生的沟通就尤为重要,导师的指导可以帮助研究生过滤一些无价值的问题,这些问题通过有效的查找资料就可以轻松解决。刚进入专业领域的研究生也容易提出大而空泛的问题,花大量时间解决这样的问题可能得不到有效的答案,此时需要导师引导学生从已有基础上发现小而具体的问题,通过合理的设计和有效的实验回答具体的问题,而逐步扩大研究。这样由“小”、由“浅”入手提问,可以有效地帮助研究生增强自信并培养科研兴趣。学位论文是研究生在研究生学习阶段科研成果汇总和凝练的重要过程,学位论文的写作也是培养研究生问题思维的有效途径之一[8],导师引导研究生分析梳理数据,对比分析结果,总结讨论论文的结论和创新点,通过回答问题而创造新的知识,为农业知识宝库增加新的内容。

三 导师充当“探路人”,建立跨学科平台,多学科联手培养研究生的创新能力

在信息爆炸的当今时代,“三农”领域面对的问题不再是某个学科的单一知识能解决的,必须由多学科知识的综合运用才能奏效[8]。2022年8月31日,教育部印发了《新农科人才培养引导性专业指南》,从指南中可见打破学科专业壁垒,布局交叉学科专业,培育学科增长点,是新农科建设的重要内容。新农科的灵魂是交叉学科的建设,交叉学科的建设为知识创新和科技进步提供了沃土,同时也为解决“三农”问题提供了突破口。目前,全国多所农林类院校已经设立了具有交叉学科属性的本科生“新农科”专业,但是目前涉农类研究生的培养主要还是基于传统的学科专业之上。因此,在新农科建设背景下迫切需要多学科联手培养涉农类研究生的创新能力。