学科特色新媒体平台助力材料类专业人才培养的模式探索与实践

作者: 叶欣 付伟阳 孙雨欣 史以迪 李承明 谢飞

摘 要:高分子材料与工程领域中,结构决定性质、性质决定用途,受此启发,在“三全育人”背景下打造具有材料学科特色的学风建设新媒体平台,以此扎实有效地推进新媒体平台助力人才培养工作。该文归纳北京化工大学材料科学与工程学院新工科建设过程中学科特色新媒体平台构筑的探索与实践经验,总结立足新媒体平台进行“三全育人”人才培养模式改革和取得的初步成效,对高校高素质工程技术人才培养具有一定的借鉴意义。

关键词:新媒体平台;高分子材料;三全育人;人才培养;Z时代

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)27-0151-04

Abstract: In the field of polymer materials and engineering, the structure determines the nature and the nature determines the use. Inspired by these, under the background of "Three-all Education", a new media platform with the characteristics of the material discipline is built, so as to solidly and effectively promote the new media platform to assist personnel training. This paper summarizes the experience of exploration and practice in the construction of new media platform with discipline characteristics in the process of new engineering construction of School of Materials Science and Engineering of Beijing University of Chemical Technology. The study sums up the reform of "Three-all Education" talent training mode and the preliminary results achievements based on new media platform, which have a certain reference significance of high-quality engineering and technical personnel training in colleges and universities.

Keywords: new media platform; polymer materials; Three-all Education; talent training; Z era

习近平总书记在中央人才工作会议指出,要下大气力全方位培养、引进、用好人才。我国拥有世界上规模最大的高等教育体系,有各项事业发展的广阔舞台,完全能够源源不断培养造就大批优秀人才,完全能够培养出大师[1]。人才培养是教育的首要问题[2]。党中央指出,推动思想政治工作传统优势与信息技术深度融合,使互联网这个最大变量变成事业发展的最大增量[3];坚持全员全过程全方位育人,把思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节[4]。在面对谙熟数字科技的“Z时代”群体中,教育者应该在日常工作中重视并运用有效手段牢牢占领网络阵地,全方位构筑时代内涵与专业特色并重的高质量人才培养模式。

伴随着“Z时代”学生一起成长的是网络数据时代,现今高校学生大多是第一代自小同时生活在电子虚拟与现实世界的原生世代,是受互联网影响最大的一代[5],由科技发展形塑的社群关系与价值观深深影响了此世代的学习理念,这在给高校人才培养带来巨大挑战的同时,也提供了新的契机。教育部党组书记、部长怀进鹏用“举旗帜、建体系、解难题、转方式、增实效”来总结近年来的高校思想政治工作[6],这同样也是对高校工作提出了指导性要求,应对挑战、利用机遇,是高校在“Z时代”进行人才培养过程中必然面临的课题。在高校的人才培养体系构建中,如何进一步精准定位、明确目标、突出优势特色[7],是需要深入思考的方向。

北京化工大学材料科学与工程学院(以下简称“材料学院”)在我国最早建立的以高分子(聚合物)材料为特色,兼顾复合材料、无机非金属材料和金属材料协同发展的学科体系。学院紧抓人才培养需求,积极开拓网络阵地,于2015年率先创立院级微信网络教育平台“学在材院”(微信公众平台),2019年起通过赋予学科特色建设理念,现已成为人才培养、学科建设、专业教育的有力宣传和互动窗口。经过多年的运营实践,在队伍建设、制度体系、内容产出等方面取得积极成效,现已成为了校园的新媒体品牌。

一 学科特色新媒体平台在本科人才培养中的构建思路

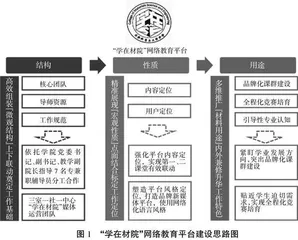

高分子材料领域中,结构决定性质、性质决定用途,从微观到宏观,环环相扣、紧密关联,受此启发,北京化工大学“学在材院”微信公众平台,从以下三个方面打造具有学科特色的学风建设新媒体工作平台,切实构建完善工作思路。如图1所示。

(一) 高效组装“微观结构”,上下联动奠定工作基础

建立健全标准化工作规范。始终秉持为党育人,为国育才的使命,围绕立德树人根本任务,始终以“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”为导向,始终旗帜鲜明地开展人才培养工作。新媒体平台工作团队高度重视目标导向和规范建设,学院致力于打造一支高效、服务、创新的具有生命力的工作队伍,将制定的工作准则作为团队成员培训教育的第一课,以教育部、国家网信办工作要求为准绳,建立健全平台工作规范。

着力打造新媒体运营团队(图2)。依托学院党委书记、分管学生工作的副书记、分管教学工作副院长指导,7名专兼职辅导员分工合作及“三室一社一中心”的学生队伍开展工作,搭建涵盖创意策划、内容编制、美术制作、校对审核和用户分析等方面全链条式“自产自销”的运行体系,充分发挥学生自我驱动,紧跟学业发展要求,各司内容分工构筑富有特色、备受关注、广受好评的新媒体工作平台。

(二) 精准展现“宏观性质”,点面结合标定工作定位

聚焦重点,强化平台内容定位。平台搭建传统学风建设与网络思政教育的融合桥梁,推进学业发展辅导工作与新媒体思维的相互补充。立足新媒体平台,实现第一、二课堂有效联动,举行线上答疑交流、朋辈直播授课、教授网络讲座等活动,开拓学业发展辅导工作新领域,在根源上强化学生认同感,实现在学业发展上的良性循环,营造良好学习氛围,推进学风建设线上线下一体化。

描绘画面,塑造平台风格定位。打造品牌新媒体平台,品牌特色使得网络思想政治教育更加具有针对性、成效更为显著。高校新媒体平台的用户群体主要包括学生、教师、家长、社会。其中学生是主要的目标订阅用户,应符合学生群体特征,整合各类学业服务的实用信息,加强信息公布平台的搭建。在语言风格上,不仅要注重语言的权威性,还要契合“Z时代”学生表达习惯,使用网络化、平民化、幽默化话语,重点关注平台的传播力、影响力、教育力、服务力、原创力和用户认可度等量化指标。

(三) 多维推广“材料用途”,内外兼修升华工作特色

紧盯学业发展方向,突出品牌化课群建设。结合材料学科学生不同阶段的个性化需求,打造新生入学辅导课、学业职业辅导课、朋辈辅导课和创新创业辅导课等系列在线辅导课程,实现品牌化、全覆盖、多维度课群建设,创立“学科解惑”“课堂辅导”“技能提升”等平台栏目,作为高分子物理、高分子化学等专业核心课程的有力辅助。

贴近学生迫切需求,实现全程化竞赛培育。直面当下学生对材料类学科竞赛的极大兴趣与苦于不得其法、无从下手相矛盾的痛点,贴近学生的迫切需求,利用新媒体平台进行学科竞赛的在线宣传、导师对接、竞赛指导和优奖展示等工作,帮助学生及时获取比赛资讯、快速掌握参赛技巧、有效联络指导教师,以新媒体平台的形式参与到“培育—选拔—指导—孵化”的全周期学科竞赛优秀项目孵化体系当中。

体现学科关键地位,加强引导性专业认知。为营造“知专业、爱专业、学专业”人才培养氛围,开展专业认知相关的第二课堂系列活动。依托品牌活动“材料博览会”,开辟线上展区“材博直通车”,用学生喜闻乐见的方式展示来自学院九系一所一中心的展品、展板、系列学术报告与讲座,为解决学生认知专业的迷茫阶段提供有效帮助。

二 “三全育人”视域下学科特色新媒体平台在本科人才培养中的构建成效

(一) 立足全员育人,以家国情怀坚定理想信念

要坚定不移办好中国特色社会主义教育,就要旗帜鲜明,秉承为党育人、为国育才的理念开展学风价值引领。新媒体平台不仅要在传统的学风建设工作上下功夫,如为学生提供获取学业辅导、了解学科动态、参与进阶训练的机会等,还需要结合“Z时代”高校大学生的特点主动出击,积极动员多方力量立足理想信念教育引领学风。

材料学院强大的师资力量为立足网络教育平台开展的学风建设工作提供了坚实保证,构筑“学校-社会-家庭”多维架构,调动行业专家、教学名师、知名教授和校友企业等丰富资源,扩大所开展的“读懂中国”“青春告白祖国”“情系家国,科研人生”等活动的辐射作用,报道优秀共产党员、材料学科前辈、优秀教师等光辉事迹,强化学生爱校荣校、勤勉治学的意识;刊登优秀退伍大学生士兵采访,勉励学生学习报国、不负青春,形成浓厚的军旅成才、矢志报国的文化氛围;递送学校“产学研”合作单位、校友企业、奖学金企业的社会贡献和社会责任,增强学生专业认同感,扩大育人成效。

以线上线下联动举办第十届材料博览会系列活动为例,全院教师的广泛支持,展出来自材料学院九系一所一中心的展品58件、展板161块,研究生墙报167篇,累计惠及学生3 000余人次,“学在材院”微信公众号发布“网红”探店打卡、第一视角vlog、材料博览会纪录片等学生喜闻乐见的选题,微信公众平台发布推送10篇,总阅读量超过20 000人次、总转发量超过700次、百余人次留言分享收获和感悟,在学校、学院官网等校内媒体平台受到师生广泛关注,引导学生面向国家重大需求,将“新材料”领域尤其“卡脖子”技术需求与自身发展相结合,在学习和科研实践中砥砺自身、增强本领,更好地投身祖国的新时代建设。

(二) 把握全程育人,以学科教育讲好材料故事

紧抓节点式教育契机,在建党100周年、建国70周年、建校60周年、学生入学和毕业等时间点输出精品文章,增强学生爱国爱党、爱校荣校意识和专业认同感,强化文化自信和专业认同感;开设新媒体专栏,向学生报道行业领域最新科研进展,促进学生对专业前沿和行业发展的认知,实现专业认知教育的熏陶,在潜移默化的过程中增强学生行业归属感。

在抗“疫”大考中,张立群教授团队聚焦解决我国医用和民用口罩在疫情期间突出的供需矛盾,与校内外多个科研团队联合攻关,在可重复使用民用口罩材料关键技术方面取得突破。着重报道了材料学院师生在科研战“疫”第一线的最新成果,生动形象地讲述了如何运用自身学科优势为抗疫物资提供科技支持,累计推送8篇,阅读量达196 100人次,在学校及社会引起较大反响。

以“CMSE前沿”专栏为例,向学生报道学院最新科研进展。至今,报道了学院包括院士、长江学者、国家杰出青年基金获得者等在内的知名教授在国际高水平期刊发表的高水平研究论文,累计推送67篇,潜移默化中促进了学生对专业前沿和学院雄厚科研实力的认知,实现了学生对专业认知教育的熏陶,增强了学生对专业的认同与归属。