新工科通识课程思政教学探索与实践

作者: 徐颖 程雪松 徐杰 韩庆华

摘 要:土木文明浅析是天津大学全面推进“四新”建设后,首批立项的新工科通识课程。该文从课程教学大纲及课程目标的提升、专业内容与思政典型案例的打造、课堂组织形式和教学模式的探索与丰富、课程考核形式的优化及考核标准的细化四个方面,阐述该课程的思政教学探索和实践过程。通过将课程德育目标与课程原有知识、能力目标的有机结合,突出课程目标对于毕业要求中“天大品格”的支撑。通过具体工程案例,介绍我国近年来在基础设施建设方面取得的伟大成就,加强理想信念教育,深化社会主义核心价值观。引入“中国古典建筑之美”的课堂讨论,使学生树立文化自信和民族自豪感。该文为培养新工科背景下具有“家国情怀、全球视野、创新精神、实践能力”的复合型人才提供可借鉴的创新教育理念和模式。

关键词:土木工程;新工科通识课程;思政教学;教学改革;课程目标达成度

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)27-0184-05

Abstract: Brief Introduction to Civil Engineering is one of the first group of general education courses approved by Tianjin University after comprehensively promoting the "Four New" construction. The exploration and practice process of the ideological and political teaching of the course is described from four aspects: promotion of the course syllabus and objectives, development of the professional content and typical cases of ideological and political education, exploration and enrichment of classroom organization and teaching mode, and optimization of the course assessment forms and standards. The moral education objective is combined with the original knowledge and ability objectives to highlight the "character of Tianjin University" in the graduation requirements. The great achievements in infrastructure construction of our country in recent years were introduced through specific engineering cases to strengthen the ideal and faith education and deepen the socialist core values. Discussion on "Beauty of Classical Chinese Architectures" was introduced into classroom to help to build the cultural confidence and national pride of students. Innovative educational concepts and models are provided for reference to cultivate inter-disciplinary talents with "national identity, global vision, creative spirit and practical ability" under the background of New Engineering.

Keywords: civil engineering; New Engineering general education courses; ideological and political teaching; teaching reform; achievement degree of course objectives

2022年10月,习近平总书记在党的二十大报告中指出,“培养造就大批德才兼备的高素质人才,是国家和民族长远发展大计”。2020年,为深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,教育部专门制定了《高等学校课程思政建设指导纲要》[1],指出全面推进课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措。因此,为了落实立德树人根本任务,必须将思想政治教育贯穿人才培养体系,将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体,全面推进高校课程思政建设。

2019年以来,天津大学将“三全育人”“五育并举”有机融合,以“家国情怀”为引领,以时代责任为使命,构建了德育、智育、体育、美育和劳动教育一体化的通识教育课程体系[2]。在此大背景下,土木文明浅析作为首批立项的新工科通识课程应运而生。课程内容主要包括:土木工程发展历史、土木工程材料、建筑工程、土木工程防灾减灾、桥梁工程、地下工程、港口与海洋工程和智能土木与新基建等。

区别于传统的土木工程专业基础课,土木文明浅析课程的授课对象为来自全校各个专业一至三年级的本科生。作为自然科学类通识教育课程,具有知识覆盖面广、多学科交叉融合、社会性与实践性较强等特点,在提升学生综合素养、创新思维和认知能力等方面具有重要意义[3]。此外,课程不仅对土木工程各专业方向的发展历史、代表性工程、通识性概念等进行介绍,也融合了大量土木文明和社会发展的历史知识,涵盖了许多红色革命建筑、传统经典建筑、现代国家超级工程案例以及职业道德规范等内容,可实现社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、家国情怀、社会责任、工程伦理和工匠精神等内容的有效传递,充分发挥思想引领和价值引导功能,是进行课程思政建设的理想载体。

课程自2020年秋季开课以来,目前已完成了数轮授课,确立了知识传授、能力培养和价值塑造相融合的三维课程目标[4]。通过将课程德育目标与课程原有知识、能力教学目标的有机结合,突出了课程目标对于毕业要求中“天大品格”的支撑。本文从课程思政建设总体设计、课程思政教学实践以及典型教学案例三个方面,系统地介绍了土木文明浅析课程思政建设的相关成果,以期为同类课程的思政教学提供示范性引领,推动实现“三全育人”“五育并举”人才培养新格局。

一 课程思政建设总体设计

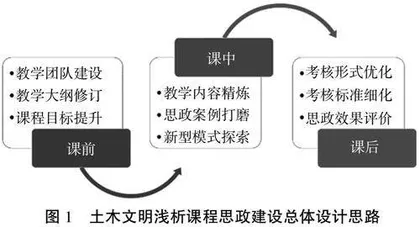

结合《天津大学“课程思政”工作实施方案》,将本课程的课程思政建设重点确定为:①课程教学大纲及课程目标的提升;②教学内容与思政典型案例的精炼和打磨;③新型教学手段和教学模式的探索;④课程考核形式的优化及考核标准的细化。主要分三个阶段进行(图1)。

课前进行教学团队建设以及课程教学大纲、课程目标的改进和提升。由多个专业方向(结构、桥梁、地下、水利和港口)的资深教授和青年骨干教师组成优质的教学团队,同时邀请思政教师参与“课程思政结对共建”,保证思政教学取得良好效果。结合天津大学新工科建设“天大方案”及工程教育专业认证要求,对标毕业要求指标点,对课程的课程教学大纲和课程目标进行持续改进和提升。

课中进行教学内容与思政典型案例的精炼和打磨,同时引入新型教学手段和教学模式。将课程内容的教育性、知识性、技能性相互交融,将学生的专业技能培训与激发个人理想、社会责任感进行有机结合,在教学过程中注重科学素养与人文素养的综合提升。针对不同知识模块,打造思政育人典型教学案例。引入雨课堂等互动教学模式以及启发式、嵌入式等新型教学手段,激发学习兴趣、培养自学能力、引导创新思维,实现知识传授、价值引领和能力培养的紧密融合。

课后进行课程考核形式的优化及考核标准的细化,实现对课程思政效果的有效评价。在制定课程考核形式和考核标准时,注重德育渗透教学效果的评估,实现对课程目标达成度及教学成效的有效评价[5]。此外,不断对课程思政教学效果进行总结反思,优化课程设计,形成教学规范,增强课程吸引力,实现课程教学效果的螺旋式提高。

力求通过本门课程,使学生在提升综合素养、创新思维和认知能力的同时,得到社会主义核心价值观教育的感染和熏陶,培养工匠精神和爱国爱校精神,树立正确的职业道德规范和价值理念。

二 课程思政教学实践

(一) 课程教学大纲及课程目标的改进

结合天津大学新工科建设“天大方案”[6-7]及工程教育专业认证要求,针对所设定的课程支撑的毕业要求,对原有的教学大纲、教案和多媒体材料进行了修订和完善,明确了对应的课程教学内容与课程考核方法与标准(表1)。将课程德育目标与原有教学目标有机结合,将社会主义核心价值观、中国优秀传统文化教育以及家国情怀、社会责任、工程伦理和工匠精神等内容融入课程,形成“一体化”的思政教学设计。以了解土木工程各专业方向的发展历史、组成分类、工作原理、主要特点和代表性工程等为知识目标(支持毕业要求指标点7.1);以掌握土木工程最新技术成就及发展趋势,具备“五种思维”(创造性思维、批判性思维、系统思维、设计思维和多学科交叉创新性思维)和“两种能力”(自学能力和终身学习能力)为能力目标(支持毕业要求指标点7.2、10.1);以具备“家国情怀、全球视野、创新精神、实践能力”为价值塑造目标,突出课程目标对于毕业要求中“天大品格”的支撑(支持毕业要求指标点8.2)。

(二) 教学内容与思政典型案例的精炼和打磨

将课程教学目标的教育性、知识性、技能性相互交融,将学生的专业技能培训与激发个人理想、社会责任感进行有机结合,在教学过程中注重科学素养与人文素养的综合提升。例如,在“智能土木与新基建”知识模块中,引入“制造强国与质量强国”的思考。通过具体案例,介绍了我国近年来在基础设施建设方面取得的伟大成就,加强理想信念教育,深化社会主义核心价值观。在“建筑工程”知识模块,引入了“中国古典建筑之美”的课堂讨论,使学生树立文化自信、民族自豪感和文化归属感。在“地下工程”知识模块,以“一带一路”为切入点,举例说明我国科技工作者在沿线国家复杂环境条件下基础设施建设过程中提供的关键性技术保障,使同学们深切地体会到土木工程所产生的深远社会影响,树立民族自豪感。在“桥梁工程”知识模块,讲述茅以升立志造桥的故事,借助“榜样的力量”,引导学生将所学知识服务于民族发展和国家所需。

(三) 新型教学手段和教学模式的探索

改变传统的灌输式教学模式,将现代信息化教学手段与课堂教学深度融合,引入雨课堂互动教学模式以及启发式、嵌入式等新型教学手段,大量增加网络互动、视频教学、分组讨论和翻转课堂等新型教学方法。例如在“桥梁工程”知识模块,采用网络互动、分组讨论的教学模式,引导同学们思考三个启发性问题,“桥会动吗?桥会呼吸吗?桥有生命吗?”,训练学生的创新思维和学科交叉思维。又如在“土木工程防灾减灾”知识模块,结合教师亲身经历以及“2011年东日本大地震”“桥梁结构风灾倒塌案例”等教学视频,直观地解析了防灾减灾工程对于保证国民安全的重要意义, 帮助同学们树立家国情怀,建立社会责任感,塑造工匠精神。

(四) 课程考核形式的优化及考核标准的细化

将传统的以期末考试为主要方式的课程考核,修订为平时成绩占比30%、期末论文占比70%。注重对学生平时学习表现的考核,重点考核出勤率、小组讨论及课后思考题的回答情况、自主学习能力等方面,如积极回答问题、参加讨论每次加1分,完成开放式课后作业每次加2分。期末论文选择开放性的题目,学生可任选某一专题撰写一篇科技论文,在考核标准方面,一方面考察学生的自学能力、逻辑思维及科技论文写作能力(占比60%),同时考察学生的科学精神、创新精神和品格、责任感等方面的达标情况(占比40%)。课后结合课堂录像回顾、学生评教、专家反馈和期末调查问卷等,对课程思政教学效果进行总结反思,优化课程设计,形成教学规范,实现课程教学效果的螺旋式提高。