土木工程新工科课程思政

作者: 贺敏 解玉建 蔡雪松 韩广才 侯钢领 宋伟 张进 王莹

摘 要:针对新工科课程思政面临的主要问题,以核电站建设作为土木工程新工科的研究对象,结合哈尔滨工程大学建校背景,探索将哈军工大学文化和核工业军工文化的创新历史和红色基因融入土木工程课程思政。从多角度阐明满足国家发展需求是我国新工科创新发展动力源,为新工科思政教育提供新思路、新方法和新载体。

关键词:新工科;核电站建设;课程思政;创新文化;红色基因

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)27-0188-05

Abstract: The main problems faced by curriculum ideology and politics of the emerging engineering education are put forward, and the nuclear power plant construction is taken as the research object of the emerging engineering education of civil engineering. Combined with the background of the establishment of Harbin Engineering University, this study explores the integration of the red innovative history and genes of the university culture of PLA Military Institute of Engineering and the military culture of nuclear industry into the curriculum ideology and politics of civil engineering. From multiple perspectives, it is clarified that meeting the national development needs is the power source of the innovative development of emerging engineering education in China. The study provides new ideas, new methods and new carriers for curriculum ideology and politics of emerging engineering education.

Keywords: emerging engineering; construction of nuclear power plants; curriculum ideology and politics; innovation culture; red gene

新一轮的科技革命和产业变革必然会对大学工科教育提出新的挑战和新的要求。几乎与世界发达国家同步,我国提出了新工科的建设规划和行动,力图在这新一轮变革中赶超、引领世界新工科教育[1]。2017年2月18日全国高校工程教育发展战略研讨会在复旦大学举行,发布了新工科建设的“复旦共识”,表明我国新工科教育元年及正式启动。随着“天大行动”和“北京指南”的颁布,形成了新工科建设的“三部曲”,勾画出工程教育改革新路径[2]。新工科旨在培养具有前瞻性、引领性、并适应未来发展的科技创新人才,其内涵是指“新的工科专业、工科新要求”,推动从“中国制造”到“中国创造”转型升级[3]。

土木工程作为古老传统工科专业的典型代表。周绪红[4]提出“整体工程观”指导并引领了新时代的土木工程教育创新与变革,表明传统工科也可以创办新工科。土木工程产生了多种创新型人才培养模式,比如土木与交通工程、土木与海洋工程、智能建造专业和核电站建设等,为土木工程专业新工科人才培养提供了宝贵的实践经验。同时,课程思政在土木工程课程中的地位越来越重要,为培养土木工程领域高素质、全面发展的人才提供了重要的思想道德支持和精神力量。

我国新工科教育必须根植于中华民族优秀的传统文化和社会主义先进制度。李培根[3]提出“立德树人”是新工科教育的根本任务和核心环节,即立足我国“五位一体”和“四个自信”的文化土壤中,开展新工科的创新发展。然而张亮等[5]调查表明:约63.3%大学生认为无论是思政课堂还是专业课堂教学都存在着内容单一枯燥、缺少亲和力的现象。显然,新工科课程思政教育模式也需要创新,解决思政教育面临的困境。基于此,本文从新工科教育应该服务国家战略需要,服务产业革新需求和社会主义发展要求,以传统工科学科——土木工程为对象,探索核电站建设思政课程的大学文化和行业文化融合教育新模式,为新工科思政教育提供新思路、新方法和新载体。

一 新工科思政教育的问题及原因

我国教育系统积极推进新工科教育模式革新和课程专业培养新体系的同时,也积极推动其课程思政体系建设,使两者形成协同效应,推动知识传授、能力培养和价值塑造融合统一,实现“三全育人”满足适应未来新产业、新经济和新动能的社会主义人才培养目标[6]。课程思政的主要目的是引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,培养学生的社会责任感和使命感,促进学生的全面发展。当前,新工科思政教育面临主要问题及原因如下。

第一,课程思政认识深度不足并缺乏创新性。当前高校老师普遍将思政课程“立德”简单地理解为传授道德准则、价值理念、精神信仰等理论知识,缺乏对“立德”与红色文化的内在关联、红色文化重要性认知和理解,导致课程思政缺乏引导学生的自动性和持久性,隔离了“道德育人”与“知识传授”之间的有机联系,造成了人才培养“思政取向”与“知识传播”、“价值引领”与“文化传承”背驰等问题[5]。导致该问题的根本原因是思政教育的理论深度挖掘不够,没有挖掘出课程思政的红色文化精华。

第二,课程思政与课程专业的矛盾缺乏有效方法。高校思想政治教育普遍采用“填鸭式”“说教式”等传统方式,没有建立思政教育主要讲授人文科学和社会科学,而专业教育主要传授科学技术和技术能力的差别和联系。由于教育目标和侧重点不同,必然存在以专业教育为主、思政教育为辅教学模式,存在不平衡矛盾和问题。有些老师只重专业知识讲述,而忽略课程思政的教育;有些老师过多强调课程思政讲述,而挤压了学生专业知识掌握[6]。其实,课程思政与专业课程是共生关系,可以借鉴我国军队军长和政委的工作模式,实现人文科学和技术科学的协调统一,推动新工科持续内驱动发展。

第三,思政课程学生能动性和红色基因传承的效果不佳。思想政治教育面临体系理论性强、历史跨度大和政治站位格局高等特点,容易远离大学生的实际生活和近期愿望的需要。教育要遵循学生成长规律和学习规律,建构主义学习理论认为,“情境”“协作”“会话”和“意义建构”是学习环境中的四大要素,而兴趣是四个要素协同工作的黏合剂[7]。也有部分学生认为课程思政对于他们未来的职业发展并无直接作用,因此缺乏学习的积极性。一些教师在授课时可能缺乏足够的热情和经验,不能很好地激发学生的兴趣和参与度。缺乏激发学生对红色基因兴趣的有效方式,造成部分课程政治教育工作流于形式,甚至误导部分教师和学生对思政教育价值的怀疑。导致该问题主要原因是教学内容理论和方法缺乏说服力,思政教育与文化教育时代融合度不够,缺少吸引力与感染力。

二 大学红色文化的课程思政

(一) 大学文化红色基因

文化是在人类社会中具有一定历史延续性和群体特征的行为习惯。习近平总书记指出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。”我国红色文化开始于五四运动,发展于新民主主义革命,壮大于社会主义建设时期,成熟于改革开放大发展阶段。红色文化是新中国发展的精神源泉,蕴含着丰富思政育人内涵。但由于面临时代和空间差异,导致部分师生误认为红色文化仅在战争年代形成,缺少对红色文化时间延续性和创新发展的深度理解,导致红色教育面临与课程思政相同的问题。

我国很多大学都具有鲜明的红色元素。新中国成立之初,全国仅有高等学校205所,存在国立、地方、私立和教会等多种大学形式。根据教育部公布的数据,截止到2021年末,除港澳台地区外,我国高等学校共计3 013所,其中本科院校1 270所,包括民办高校412所和中外合办9所。在《2022年软科学世界一流学科排名》中,我国共有293所高校上榜,总上榜高校数位列全世界第二名。显然,我国大学取得了令人瞩目的成就。

挖掘大学办学历史,都可以得到各个大学的红色文化历史。以哈尔滨工程大学(以下简称“哈工程”)为例,前身是1953年创建于中国人民解放军军事工程学院(以下简称“哈军工”)。哈军工是新中国成立的第一所高等军事工程学院。毛泽东同志为哈军工颁发训词,并为院刊题写“工学”刊名;陈赓大将担任首任院长兼政治委员,成立之初就具有鲜明的红色基因。从哈军工到哈船院(哈尔滨船舶工程学院)再到哈工程,学校校名、规模和归属单位有所变化,但服务国家和国防技术发展需要办学目标、大学红色文化基因不变。

(二) 大学建筑文化传承与创新

在哈军工办学13年期间,共培养了约12 000余名毕业生。据不完全统计,培养两院院士24人、省部级以上领导27人、将军200多名、高等院校校长近40人等杰出人才,即每500名学员中就培养出了1名院士,约40名学员培养1个杰出人才,并且大多数学员成为国防行业的中流砥柱[8]。哈军工办学堪称世界高等教育史的奇迹。

探究哈军工办学奇迹的源动力,会发现红色文化创新发挥着不可替代的作用。由于建筑是历史文化的载体,也是文化的传承者;同时,也考虑核电站建设的教学主体,以建筑作为思政课程的元素。当建筑具有红色故事、红色人物或红色物质等印记时,该建筑就具有红色特征。红色建筑承载着厚重的革命历史和永恒的革命精神,成为传承红色精神的生动课堂[9]。

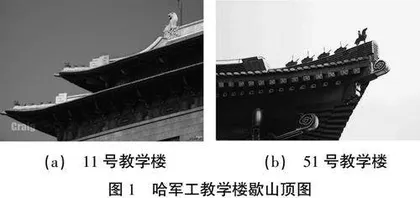

哈工程建筑采用中西合璧的形式,在当时的历史条件下是巨大的创新。其中11号、21号和31号教学楼采用我国传统建筑第二等级重檐歇山顶,而41号和51号教学楼采用第三等级单檐歇山顶,既体现了建筑风格多样性,又体现了重点发展11号、21号和31号对应的空军工程系、炮兵工程系和海军工程系。深入观察可以发现哈军工建设者将传统歇山顶神兽创新为展示骑兵引领飞机、火炮、军舰、装甲车和工程车,如图1所示。哈工程建筑群特色及其创新性为本课程思政提供了丰富的历史文化内容,其教学形式和红色内容使学生具有亲切感。大学的红色建筑使学生能更主动地学习红色文化创新精神。

(三) 大学建筑文化的更新与守恒

随着时代发展,大学文化的历史使命、专业变化、甚至归属关系等会发生重要变化。与大学文化相似,随着时代发展,建筑风格、色彩和结构形式都在发生变化。而大学文化和建筑内涵的永恒性需要深入挖掘。

以哈工程与哈军工学校大门为例,哈军工大门(图2(a))是由三个门洞构成,中部高起,两侧对称高度略低,呈中心为主对称式构图风格;中间宽,两侧窄,即便于中间通行车辆,两侧通行人流,也突出了中间为主,两侧为辅的主次关系。门柱和雨棚檐口风格也与门洞主次关系协调,更突出了庄严风格。雨棚和门柱均饰有五角星和麦穗的浮雕,主门洞上方立有硕大的精致的中国人民解放军徽章,四个门柱位置低布置有小的军辉和麦穗。大门线脚简活,整体构图庄重大方,讲述着庄严而神圣的历史故事。哈工程(图2(b))采用现代主义风格,校门只有一个主入口,左右两边的建筑呈船帆状,隐喻与哈船院的历史渊源和哈舶船帆启航远行,也构成张开的双臂,赤诚胸怀欢迎来宾和校友的到来。三个建筑造型组合成了一个“八一”的字样,寓意着与哈军工历史渊源,并一直肩负的为国防现代化服务的使命。哈工程新校门代表着学校的沧桑历尽,体现不同时代创新文化和形式。虽然两个校门有很多差异,但哈工程与哈军工服务国家国防需求的红色文化内涵不变。